“画”说汉代故事 中国汉画大展在河南博物院开展

“中国汉画大展”巡展在河南博物院开展

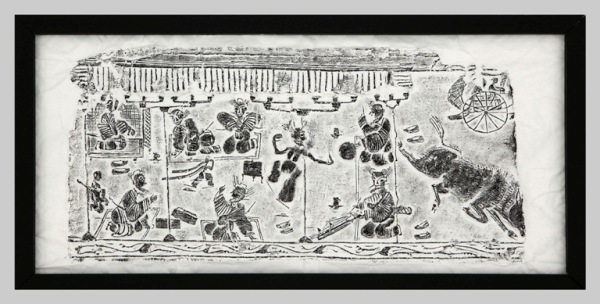

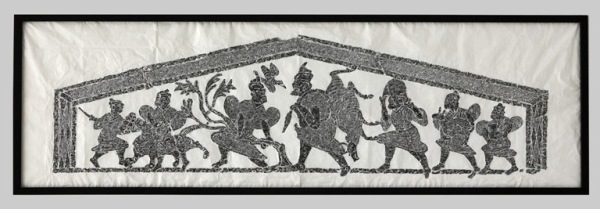

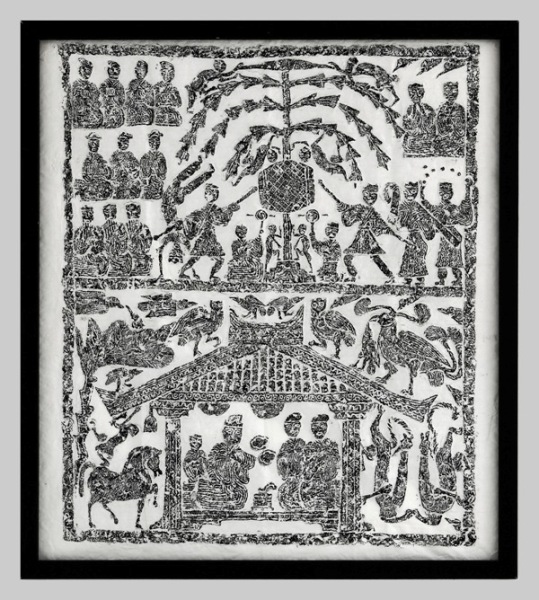

河南省南阳市文物研究所藏品

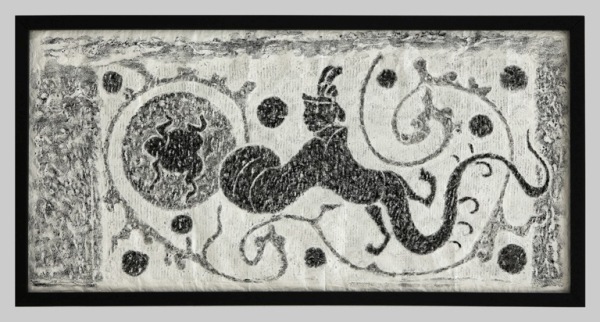

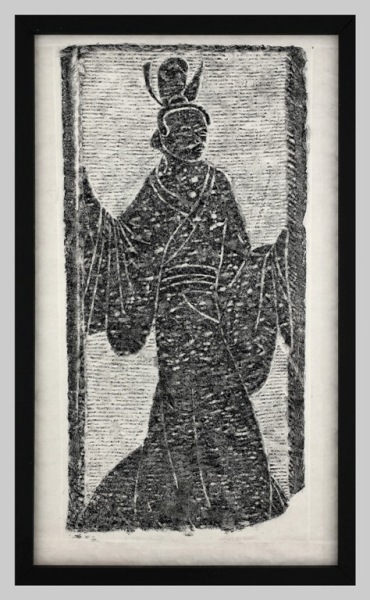

南阳市汉画馆藏品

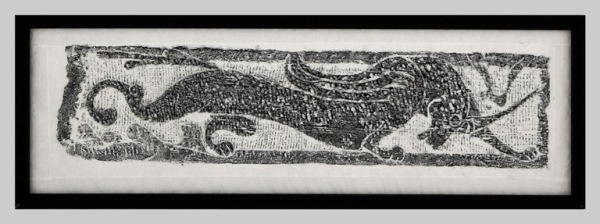

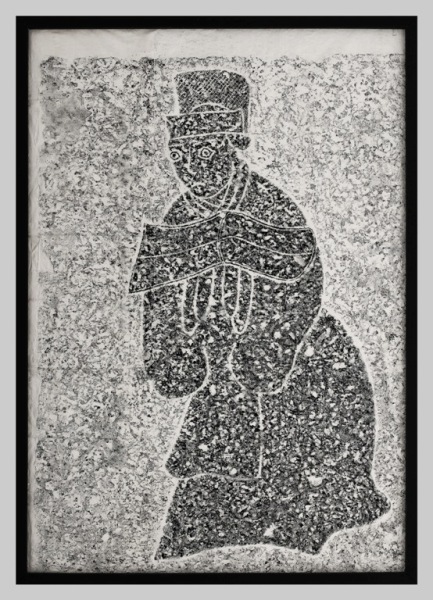

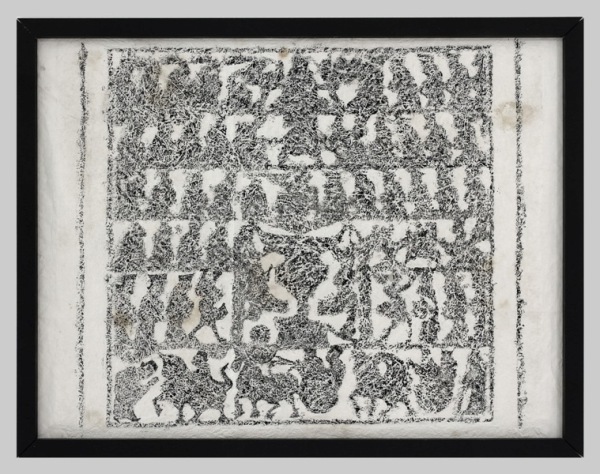

河南博物院藏品

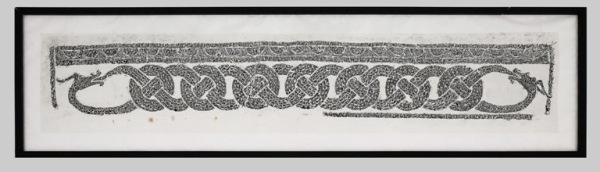

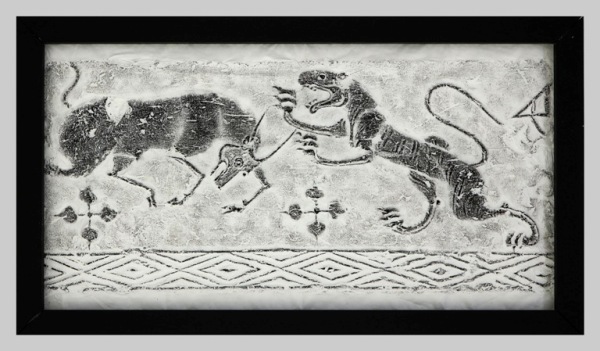

四川博物院藏品

11月28日,2018年度国家艺术基金资助项目“中国汉画大展”巡展在河南博物院开展。此次展览由河南博物院与中国汉画学会共同主办,参展作品全部由中国汉画学会的集体会员单位提供,分别来自全国23家文博单位,展出汉画拓片150余件(套)。

汉画包括汉代的画像石、画像砖、壁画、帛画、漆画、器物绘画等,其中数量最多的是画像石和画像砖。汉画以其丰富、多样的视觉形象,表现了先秦至汉代的许多历史故事和神话传说,反映了汉代社会生活的方方面面,被视为汉代社会的百科全书。

汉画拓片是运用我国古老的传统拓印技艺,将汉代遗存的画像石和画像砖以宣纸和墨汁将其图案清晰地拓印出来的一种艺术形式,同时其形式粗狂雄浑,丰富的符号与图案对于当代美术创作亦有特别的指导意义。

鲁迅先生曾经评价“汉人石刻,气魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另辟一境也。”他收藏有大量汉画拓片,并用以指导新木刻运动,使其成为中国美术史上重要的篇章。

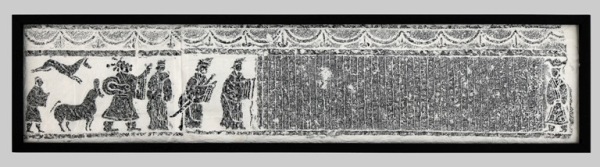

此次展出的汉画,让观众可以近距离看到汉代的车马出行、迎宾拜谒、捕鱼田猎、驰逐牧放、纺纱织布、庖厨宴饮、乐舞杂技、琴瑟和鸣、六博对弈、射御比武、飞剑跳丸、驯象弄蛇、迎来送往、亭台楼阁、门卒侍卫、鱼龙漫衍等等历史故事。

本次举办的大规模汉画拓片展可以说是举全国之力,得到了国家艺术基金和河南博物院的支持,中国汉画学会各成员单位给予积极配合。中国汉画学会是文化和旅游部主管、民政部注册的国家一级社团,创会会长为著名国学大师冯其庸。

本次展览将于12月9日结束。展览地点是河南博物院东配楼一楼展厅,观众凭身份证等有效证件可免费参观。

淮北市博物馆藏品

徐州汉画像石艺术馆藏品

【相关链接】

汉代的厚葬之风

公元前202年至公元220年,是中华民族历史上伟大而强盛的汉朝。那时候人们普遍所想,尤其是社会上层和富贵人家,都希望在死后能够享受到和生前一样的富贵生活,更希望自己能够长生不老,因此,整个社会弥漫着对于神仙世界的憧憬,直至把这种向往转移到死后的墓室之中。

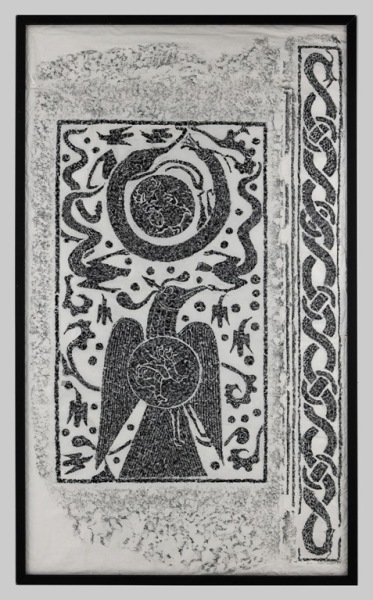

汉代的厚葬之风为后世留下了丰厚的文化遗存,其中的方方面面构成了今天还原汉代社会的每一个组件:车马出行、迎宾拜谒、捕鱼田猎、驰逐牧放、纺纱织布、庖厨宴饮、乐舞杂技、琴瑟和鸣、六博对弈、射御比武、飞剑跳丸、驯象弄蛇、迎来送往、亭台楼阁、门卒侍卫、鱼龙漫衍等;还有贤君明臣、武功勋爵、贞节烈女、殉国先烈等历史故事;另有神仙世界中的东王公和西王母、伏羲和女娲,以及与他们相关的三青鸟、九尾狐、玉兔;青龙、白虎、朱雀、玄武四神与九头人面兽、麒麟、羽人、天神、奇禽异兽等,而承载它们的是形式各不相同的汉代绘画。

汉画的社会功用

画像石、画像砖的遗存分布很广,以河南和山东、苏北、皖北和鄂北、四川、陕北以及晋西北为中心的主要分布,表现出了地域性中的经济和文化的发展水平。而以画像砖构成的砖室墓,其画像的规模虽不及画像石墓,可是,其独特的艺术手法也是汉代绘画一个方面的代表。

汉画有着多方面的社会功用,既“昭盛德”,又“传既往”。“见三皇五帝,莫不仰戴;见三季异主,莫不悲惋;见纂臣贼嗣,莫不切齿;见高节妙士,莫不忘食;见忠臣死难,莫不抗节;见放臣逐子,莫不叹息;见淫夫妒妇,莫不侧目;见令妃顺后,莫不嘉贵”,这种用绘画表现垂教后世的社会意义,从现世地上的云台和麒麟阁等国家庙宇,到地下墓葬中的画像石、画像砖、壁画、帛画等,都达到了历史的极致。

汉画兴起金石学

画像石和画像砖共同构造了汉画体系中的核心部分,也是金石学研究的主要对象。画像石在制作技法上有阴线刻、凹面刻、减地平面阴刻、浅浮雕、高浮雕以及透雕等多种方法,有的甚至是多种技法混用,因此,基于它的拓印、收藏及其对于拓印版本的题跋、考释,都是中国独特的学问,也为历代文人和书画家所好。

早在东晋末年,戴延之的《西征记》首次记载了山东鲁恭墓前的石祠堂、石庙和画像。北魏末年,郦道元的《水经注》也记载了山东、河南南阳等地的石祠堂和画像。北宋中期以后,一些金石学家刻意收集和著录汉画像,促成了金石学的兴起。到了北宋末年,则出现了“访求藏蓄凡二十年”的金石学家赵明诚,其30卷的《金石录》对藏品和金石铭刻拓片的论述和考订,开金石学的先河。

_ueditor_page_break_tag_

河南博物院藏品

河南省商丘博物馆藏品

河南省南阳市文物研究所藏品

江苏师范大学汉文化研究院藏品

曲阜汉画艺术博物馆藏品

滕州市汉画像石馆藏品

邹城市文物局藏品