殷墟妇好墓形制简述

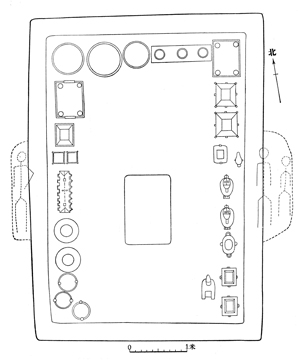

妇好墓,又名小屯5号墓。墓室为长方竖穴墓葬形制,没有墓道,墓穴的四壁平整光滑,墓底略小于墓口。墓口南北长5.6米,东西宽4米,深7.5米。在距离墓口6.2米处东西两壁上各设长方形壁龛一个。东壁龛长1.9米,宽0.45米,高0.4米;西壁龛长1.7米,宽0.3米,高0.35米。两个壁龛中有殉葬人。墓穴底部的四壁有垫土二层台,台高1.3米,宽0.3米。南壁二层台上发现原木数根,原木两端分别与东西两边的二层台相接,由南向北铺成椁室顶盖[11],在墓底中部偏南处发现腰坑一个,内殉人一具、殉狗一只。填土中有随葬品,数量以第六层最多(图十二)。

图十二 殷墟妇好墓平面示意图

参考文献

[1][3][5][7][11]中国社会科学院考古研究所[M].殷墟妇好墓.文物出版社,1980-12.

[2]中华人民共和国国家文物局殷墟编辑委员会[M].殷墟.文物出版社,2001-12.

[4]王宇信,张永山.试论殷墟五号墓的“妇好”[J].考古学报.科学出版社,1977-02.

[6]陈志勇,赵红,杜维夏.商史话[M].中州古籍出版社,2008-04.

[8]张之恒.中国考古通论[M].南京大学出版社,2013-07.

[9]河南博物院,台北国立历史博物馆.新郑郑公大墓青铜器[M].大象出版社,2001-10.

[10]河南出土商周青铜器编辑组.河南出土商周青铜(一)[M].文物出版社,1981-9.

1.您能说出殷墟妇好墓墓室中出土的青铜件数是多少吗?

2.您知道“好”汽柱甑形器的铜(Cu)元素含量是多少?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问和猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案择优公布。请联系我们《每周一品》栏目电子邮箱:meizhouyipin@chnmus.net

“好”汽柱甑形器造型独特,有汽柱,鋬大(耳大),有别于与其他甑的构造,在目前出土的铜甑器中只发现一件。鉴于该器物名称所因,功用具有蒸煮加温的功用,对其功用仍需研究。现例举器型有特点的青铜器,将其功用与“好”汽柱甑形器作以比较研究。

妇好分体甗,炊器,商代晚期。1976年1月河南安阳小屯村妇好墓出土。甑与鬲合体通高34.8厘米。下体鬲部,高22.6厘米,口径13.5厘米,裆高10.7厘米。圈口略外侈,平肩,宽边,鼓腹分裆,三足较矮,足上端中空。腹部饰双重人字形凸弦纹,肩面一侧有“好”字铭,底部有烟炱痕,一足缺为复原体(图六左)。上体甑部,高14.6厘米,口径22.2厘米,底部直径9厘米。口沿无凹槽,器壁较薄,为加固器耳,腹内壁和两耳上下分别铸有突起的圆涡纹,底部平为十字形镂空。口下饰夔纹两组,每组两段夔纹饰,头均朝向细棱。在夔纹下方饰三角形纹十个,口下内壁有“好”字铭(图六右)。

图六 妇好分体甗

铜甑,炊器,汉代,单体,通高16厘米,口径21.9厘米,炊器。口形为折沿,圆腹径逐渐向下收敛至底部,圈足。一对辅首衔有环耳。中心底部镂空。口沿及腹部残缺,甑体壁有凸起的线条纹饰。蒸箅面积大,与鬲组合而用。该铜甑于1965年1月在郑州开封专区废品仓库出土(图七)。

图七 铜甑

双耳甑,炊器,战国,口径36.50厘米,腹围116厘米,通高29.5厘米,耳高9厘米。体呈圆形,窄平沿外折,颈微束,深腹,圜底,下有圈足。颈下有两个附耳(鋬)立起,耳部突显,且外撇,通体素面。1936年河南省博物馆委派许敬参等人在辉县琉璃阁甲乙墓发掘出土。经修补成形,内侧痕迹可见(图八)。

图八 双耳甑

蟠螭纹方甗,炊器,春秋,分体式,通高56.6厘米,口长34.6厘米,宽24.3厘米。由下部的方鬲和上部的方甑组合而成,其特点是方甑被分为两部分,中间竖着一块挡板,可同时烹饪两种食物。方甑底箅为镂孔六排,每排镂孔有12个孔眼。方甑体上壁饰二方连续螭纹,下壁饰四方连续螭纹,无角龙,张大口,尾部卷曲,盘旋屈曲[9](图九)。

图九 蟠螭纹方甗

素面分体甗,炊器,汉代,通高34厘米,甑高12.3厘米,口径19.5厘米,釜高13厘米,口径9.5厘米,炊食器。甑通体素面,其特点为有盖,敞口,窄沿外折,腹下收,腹上部有一对铺首衔环状耳,平底上镂空成箅,圈足;釜为束口,直领与甑足套合,鼓腹,腹上部有一对铺首衔环耳,腹最丰处有一周宽平沿,下部缓收成平底。现藏河南博物院(图十)。

图十 素面分体甗

青铜器分类中很少提到“甑”,“甑”和“鬲”合起来被称为“甗”。甑,甗也,底部有许多小孔,放在鬲上蒸食物。甑部不作立耳,与连体甑有别。过去认为分体甗始于东周,于此知其不确。例如妇好铜甗,炊器,商代后期,口径24厘米,通高35.3厘米,炊器,1976年1月河南安阳小屯村妇好墓出土。妇好墓出土的铜甗有分体和连体的,此为分体。甗由甑、鬲两部分构成,甑部为敞口,敛腹,平底,口沿下有凹弦纹一道,上腹有饰牛首的半圆形耳一对,底有三角形孔四个,口沿下饰鸟首夔纹带,下加垂叶纹,内壁有铭文二字“妇好”。鬲部口径13.8厘米,高22厘米,足高8.7厘米。圈口外侈,平肩,腹下略鼓,分裆,三柱足。腹饰双线人字纹[10]。(图十一)。

图十一 分体铜甗名称示意图

以上例举比较,显而易见,河南博物院院藏“好”汽柱甑形器是前所未有、极其罕见珍贵的殷商晚期青铜器。从而进一步考证,推断其一,器型从双体甗衍变成单体的造型,是商晚期集聚使用功能与艺术效果的生活用品。其二,“好”汽柱甑形器的功能更加接近火锅的功能,因其底部没有多孔箅状,只有底部中心凸起的花朵状空心柱,与器身形成一体,其形制结构非常接近火锅的功能构造,且具备有加热保温的功能,应为炊蒸器类。目前,学术界判定功能说法大致有两种:一为蒸馏器(酒器);二为炊器(汽锅)最为常见。

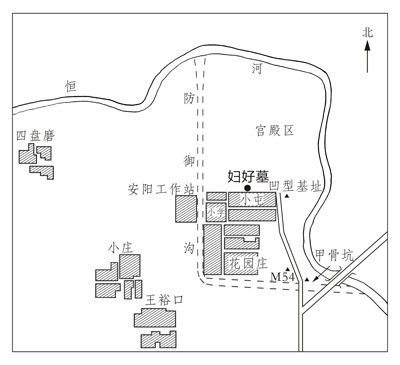

商王朝约存在了554年,殷墟妇好墓的年代处在商王朝武丁时代,约公元前1250年至公元前1192年,历经年数59年。殷墟位于河南省安阳市西北郊,横跨洹河两岸,范围相当广阔,大致有二十四平方公里。安阳小屯村处于殷墟的中心位置,分布有极其丰富的殷代文化遗存,这一地区遗址范围大约有三万平方米[2]。妇好墓是殷墟科学发掘中保存最为完整的商代王室墓葬,位于河南省安阳市小屯村北近处,属于殷墟二期文化遗存,墓葬类型属商代后期贵族中型墓葬。妇好墓墓室遗存完整,是具有重要史学意义的实物资料(图五)。

图五 河南省安阳市殷墟妇好墓位置图

商王武丁统治59年是商代最强盛时期(前1250-前1192年),公元前1251年小乙去世,其子武丁继位。武丁大力改革政治,提倡“修改行德”,取得了煊赫的政绩,促使殷道复兴。武丁时期的妇好,庙号称“辛”,生前曾参与国家大事,从事征战、主持祭祀等,地位显赫,她以一名女将军的身份曾多次带兵征伐四方并大获全胜。郭沫若在《殷契粹编考释》第1230片中有所考证记录。在甲骨文实物里也有着大量的记载,保存了很多关于武丁时期妇好的甲骨文献的记录。据郭沫若先生考证,妇下一字为女字,乃殷王武丁之妃嫔。在武丁期卜辞中有较多记载,据统计,至少有一百七、八十条以上 [3]。妇好墓是迄今唯一一座所出土青铜器铭文能与甲骨文记载相印证的商代王室墓葬。

关于妇好墓墓主和年代问题的考证,学术界认为,此墓属于殷墟文化第二期,而第一期的卜辞中的“妇好”,其主要活动恰好在武丁时期,与墓葬的年代基本相合。从墓葬规模、随葬品种类数量等方面考察,亦与第一期卜辞中“妇好”的地位相称[4]。墓主人妇好应该是第一期卜辞中所称的“妇好”,即商王朝第二十三任君主武丁的配偶。妇好的子辈尊称她为“母辛”,孙辈尊称她为“妣辛”“毓妣辛”,卜辞祭祀中多有记载。殷商王朝后期,商王以及王室贵族用5种祀典对祖妣(即妇好)进行周而复始的祭祀[5]。《国语·鲁语上》记载:“凡禘、郊、祖、宗、报,此五者国之典祀也……非是,不在祀典。”妇好死于武丁时期,可能死在武丁晚期,其下葬年代,上限大致在武丁晚期,下限不会晚于祖庚,约在公元前十三世纪末期至公元前十二世纪前期[6]。

商王朝处于中国青铜时代的开端,青铜器不仅作用于物质生产,并且直接影响社会政治的发展。商代晚期是中国青铜文化的极盛时期,铸造青铜器的地域更为扩大。青铜铸造业是当时最重要的手工业部门之一,主要由王室和大贵族所控制,因而王都殷墟集中了更多的作坊,成为全国青铜铸造业的中心地区,这些作坊内有着细致的分工[7]。从大量出土的青铜器分析,商代的青铜工匠已经掌握了青铜合金的特点和所含物质性能,不同功用的器具有着不同合金调配比例;不同的青铜器都要经过复杂的加工技术和工艺程序。这一时期青铜冶炼技术已经发展的非常成熟。特别是殷墟出土的青铜器,器类多而繁杂,说明商代以后,随着社会经济的发展,铸铜手工业有了较大的进步[8]。

商代前期墓葬比较分散,后期比较集中,埋葬集中的墓地属于族墓地,由此反映出商代是实行聚族而葬的制度。根据墓葬材料能够反映出殷代社会的结构和墓主人的等级。墓葬中随葬青铜礼器的数量,反映贵族等级制度时也反映出同时期社会的政治、经济、文化和科学技术的发展水平。

“好”汽柱甑形器,形制敞口,深腹,有汽柱,双鋬(耳)。型呈扁圆形中凹,方沿微外撇,沿上有一周凹槽,应为置盖的接缝槽。下腹收成弧形,底心略向内凹,即中空向内,圆平底。1976年1月出土于河南省安阳市小屯村北殷墟妇好墓,归属于殷墟文化第二期,武丁时代,年代约公元前1250~1192年。1987年4月中国社会科学院考古所将其移交给河南省博物馆(现河南博物院)收藏。

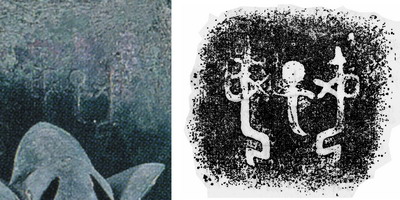

“好”汽柱甑形器,出土时腹的一侧有丝织品残迹,器型残缺,后经修复完整,锈蚀严重。器内壁的口下刻有铭文“好”字(图一)。“好”为“妇好”二字的省称,可与郭沫若《卜辞通纂考释·别二》第三页卜辞相印证。

图一 “好”汽柱甑形器“好”铭文及拓片

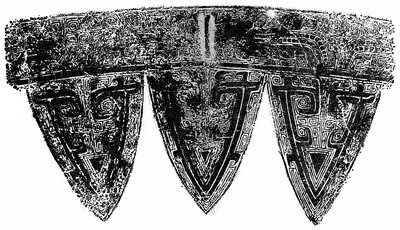

器外壁纹饰共有两大组,分别为口下饰有鸟纹六组,鸟头部两两相对,各有鸟冠,钩啄圆眼,短翅,尾部羽毛长而向下弯,尾分二翎,上饰羽毛纹,由于锈蚀过重,纹饰较模糊。腹部饰有六对大夔龙纹、三角形纹交叉六对(图二)。

图二 “好”汽柱甑形器纹饰拓片

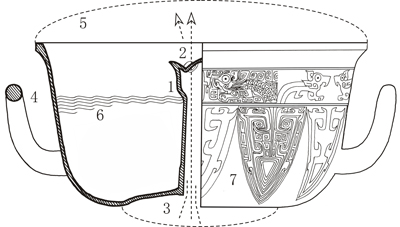

这件“好”汽柱甑形器出土时尚未发现与之配套成一体的鬲,故在功能方面仍需要进一步考释。众所周知甗由甑部和鬲部组成,该器件为甗的多功能甑体,故名“汽柱甑”。被用于多个分体甗的鬲部上,即作用于加水的鬲之上,加盖后,通过中心汽柱送上来的水蒸气,对食用物进行加温或蒸、煮。甑形器中心汽柱的功用能够扩大内部受热面积,促使器内的温度迅速上升。“此器之柱中空透底,顶部又有小孔,其结构与今之汽锅相似,故暂名如此。使用时,可放置在鬲上,利用上升的蒸汽,以蒸熟食物。”[1]如图例所示(图三):1.汽柱。2.热气流动方向。3.鬲口。4.器耳。5.器盖。6.酒水。7.器壁纹饰。

图三 “好”汽柱甑形器剖面与功能示意图

“好”汽柱甑形器底中心部突起一圆柱空心状汽柱,柱顶呈凸起的四瓣花朵形,花蕊周壁有四个瓜子形状的镂空孔,孔与底部向上凹起的空心柱垂直并连通一起,空心柱的高度低于器口。汽柱部分具有加温的功能(图四)。

图四 汽柱剖面图及柱顶部平面线描图

“好”汽柱甑形器的铸造工艺为分铸法,即现将汽柱和鋬分铸出来。然后将汽柱(附件)嵌入器体范中,浇注铜液,使汽柱与器体合成一体。鋬同样采用先塑成器体,而后在器体的相应部位预先铸造出凸起物或者预留铸造出孔,然后将鋬部的陶范和泥芯附在器体上,最后铸浇铜液,使鋬与器体合在一起。甑体由甑底立浇。

“好”汽柱甑形器的器壁纹饰分为上下两层,图案排列有序,上排鸟纹为二方连续式;下方大夔龙纹三角形纹为并列连贯式。它造型大方且秀美,工艺技术独具匠心,造型独特。从器体的主体到各个部位附件看,比例均称,线条挺拔且流畅。

妇好墓中铜锡铅型中的大多数器物在加工制作中,铅的含量是有意加入的。证明了当时工艺技术已经掌握了冶铸三元合金的新工艺。这个测试结果,对殷墟青铜器有害锈的防治提供了科学的依据[2]。

赵乐,女,郑州大学历史系历史学学士,现就职于河南博物院陈列部,文博馆员,从事博物馆陈列展览的设计与研究。

“好”汽柱甑形器,酒器,商晚期,口径32.5厘米、通高15.5厘米、柱高13.1厘米,重4.7千克。1976年安阳殷墟妇好墓发掘出土。现藏河南博物院。