2-15白釉黑彩侍吏俑

1959年5月,中国科学院考古研究所(现为中国社会科学院考古研究所)安阳发掘队在安阳豫北纱厂附近,发掘了隋开皇十五年(公元595年)张盛之墓,墓为南北向,砖筑单室。该墓的随葬品极为丰富,共192件,特别是俑、瓷器和一些生活用具的模型,如水桶、几案、凳子、柜子、围棋盘、壶、炉、盘等,都很完整。其中俑类95件,白釉黑彩侍吏俑两件,服饰相同,皆呈静态站姿,束发,戴小冠(介帻),身穿圆领广袖衣,外罩裲裆铠,腰束带,足蹬靴,双手供于胸前,拥仪剑立于覆莲器座上。

白釉黑彩侍吏俑(图一)通体施白釉,釉色有些部位白中闪黄或白中泛青,釉面有开片。白釉之外,在冠、发、须、眉、眼、裲裆铠的皮襻联缀处、腰部束带、履、仪剑等部位均用黑彩装饰。黑白对比清晰鲜明,形象更加逼真,而且增添了艺术效果。冯先铭先生认为这是北方白瓷使用黑彩装饰的开始,为以后磁州窑风格釉下黑彩装饰的发展创造了条件[2]。

白釉黑彩侍吏俑的胎体呈浅褐色,胎质坚致,模制成形,制作工艺复杂,并运用了圆雕和线刻相结合的工艺手法,堪称雕塑中的精品。整体高72厘米,胎厚体重,烧造之后不变形,没有窑裂等现象出现,可见隋代制瓷技术有了很大的进步。

这批瓷器是哪里烧造的?相州(北朝至宋,安阳称相州)瓷窑遗址的发掘,为我们揭开了谜底。1974年,安阳市北郊安阳桥南洹水河滨发掘了一处隋代瓷窑遗址,出土了一批瓷器和窑具。包括有北方隋墓中常见的青瓷碗、四系罐等器物残片,还有大量的青瓷、白瓷残片标本。其中窑址出土的俑类器物残片,其造型、釉色及胎质与张盛墓中同类器物相似,一些瓷器的莲瓣装饰也和张盛墓中的白釉黑彩侍吏俑的莲瓣装饰类同[3]。这为张盛墓随葬瓷器可能是安阳窑烧造的提供了实物资料证据,除此之外,安阳窑相对于其他窑址来讲,更有地利之便。从地理位置来看,张盛墓在河南省安阳城北五里白素乡,与安阳窑近在咫尺。

张盛,正史无传。据墓志记载:张盛,字永兴,南阳白水(今河南省南阳)人,生于北魏景明三年(公元502年),卒于隋开皇十四年(公元594年),葬于相州安阳修仁乡,年九十三。“自开源命氏,分邑承家,引派水于龙河,挺孙枝于玉树,乃卿乃相,代有人焉。”由此可知,张盛出身并非普通百姓,家中世代为官,张盛本人也在官场仕途中颇有名气。隋立国后,他从县令一级的官吏,一步步升至征掳将军、中散大夫。其夫人王氏先卒于开皇六年,开皇十五年与张盛合葬于相州安阳城北五里白素乡。

白釉黑彩侍吏俑实为门官,也称作门吏、门官、守卫、侍仆、门庭仪卫等,其形象均手持武器,立于门左右或内外,是世俗居室制度在地下的反映。北魏时期在随葬的武士俑中,往往有成双的两件,形体特别高大,放置在墓门两侧[4]。门吏等在墓葬里出现,其意图显然是显示墓主人非同一般的贵族身份和政治地位,与普通人区别开来。张盛墓出土的白釉黑彩侍吏俑,显然也是在昭示张盛的贵族身份和官宦地位,与普通百姓有天壤之别的。

隋以北朝为基础统一全国,隋的文化面貌也常带有浓重的北朝色彩。墓主人张盛,也是生于北魏,卒于隋。莲瓣纹的广泛流行,自然是和北朝的佛教影响有密切联系。北朝时期大量开凿石窟,兴建寺院,佛教艺术因而深入到各个领域,各种工艺品的莲花题材就成为当时颇为流行的装饰。侍吏俑站立的器座的表面是浮雕的覆莲,是莲瓣纹的一种。《楞严经》云:“尔时世尊,从肉髻中,涌百宝光,光中涌出,千叶宝莲,有化如来,坐宝莲上……”佛教题材的莲花座的出现,显示了佛教对世俗生活及丧葬文化的强烈影响。

张盛墓出土的白釉黑彩侍吏俑,单从白釉的釉色来讲,不是严格意义的纯白色,有的地方白中泛黄,有的部位白中微微闪青色,带有青瓷的某些特征,正因为如此,一些研究者把它归为青瓷。陶瓷界认为,白釉瓷器始见于北朝晚期,中国早期的白釉瓷器以北齐范粹墓出土的白釉瓷器为代表。随着考古资料的不断增多,研究者的认知也随之深入,而巩县白河窑址的考古发掘,更是把中原地区最早烧制白釉瓷器的时间提前到了北魏。巩县白河窑的白釉瓷器,数量不多,但与北魏青釉瓷器伴出,且与青釉瓷器出现同窑装烧的情况,而且在窑址上发现了烧制白釉瓷器和青釉瓷器的窑炉,这具有重要意义。这说明,白釉瓷器的烧成,是在烧制青釉瓷器的基础上,逐步改进对原料的筛选淘洗以降低胎釉中的含铁量实现的,这是制瓷技术的重大突破与进步,从根本上改变了东汉以降青釉瓷器一统天下的局面,并由此奠定了中国瓷器烧制出现了青、白两大系统的基础[5]。青瓷到白瓷,可以说是伟大的创造。白釉瓷器中釉色泛青或闪黄等现象,反映出北方制瓷业正由烧造青釉瓷器向白釉瓷器转化这种演变趋势。而张盛墓出土的白釉黑彩黑彩侍吏俑,其白釉的釉色无疑也为我们研究早期白釉瓷器的演变过程,提供了极为珍贵的实物资料,这是我们关注白釉黑彩侍吏俑的第一个重要原因所在。

从侍吏俑整体装饰来看,在白釉上间施黑彩,冠、履、剑鞘、身躯的有关部位,都用黑彩点化,从视觉效果来讲,使得侍吏俑从黑白对比鲜明突出,而且从形象塑造的角度来看,侍吏俑更加生动逼真。黑白两种颜色的装饰效果,比单一的白釉瓷器,有了更高的艺术欣赏价值,这是白釉瓷器装饰上的首次突破。

有这种装饰风格的瓷器除了这件俑外,还有一形制基本相同的另一件俑(图二),高72厘米,双手拥仪剑立于莲花器座之上,与本文介绍的这件俑冠服基本相同,装饰手法基本相同。唯相貌胡须略有差异,前者连鬓胡子,后者下巴上只有三撇小胡子。前者双目圆睁,呈直视状,后者双目呈俯视状。前者冠顶部大体为黑色,后者冠顶部大体为白色。

图二 张盛墓出土的侍立俑

除此之外,还有同墓出土的白釉黑彩人面镇墓兽和白釉黑彩兽面镇墓兽(图三)。白釉黑彩人面镇墓兽通高49厘米,头发、眉毛、胡须、膝部、四肢关节处用黑彩点画,有的黑彩深,有的黑彩颜色稍浅,泛棕黄色。白釉黑彩兽面镇墓兽通高50厘米,眼睛、耳轮、鼻子及四肢关节处都用黑彩点画。

图三 张盛墓出土的白釉黑彩人面镇墓兽和白釉黑彩兽面镇墓兽

这是白釉瓷器上用黑彩装饰的开始,白釉黑彩瓷器是如何发展的呢?以下列举不同时代的白釉黑彩瓷器作简单的梳理。

1989年三门峡市区唐墓出土的白釉瓷兔(图四),高6厘米,身长10.9厘米,现藏于三门峡市博物馆。蹲卧姿态,兔身下有一倭角长方形底座。兔通体白釉,唯有眼睛用黑彩点化,长长的耳朵,短短的尾巴,整体造型温顺可爱。虽然现实的兔子是红眼睛,但用黑色把眼睛与兔身区别开来,已经是装饰艺术的一个进步了。

图四 三门峡市区唐墓出土的白釉瓷兔

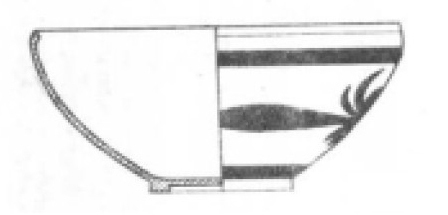

1986年河南省方城县崇宁三年(公元1104年)范致祥墓出土的白地黑花装饰的瓷碗(图五),口径19.5厘米,高8厘米,敛口、弧壁、圈足。简单的草叶纹和带状的边饰是黑色,衬托在白釉碗上,形成了白与黑的对比装饰[6]。

图五 河南省方城县范致祥墓出土的瓷碗

1982年河南省鹤壁市鹤壁集窑出土的金代白地黑花女坐俑(图六),高17厘米,底径7.5厘米,现藏于鹤壁市博物馆。头挽髻,着花冠,面庞丰满,目前视,嘴微闭,内穿交领曳地长衣,外着广袖长襦。双手放于膝间,端坐在鼓凳上。通体施白釉,釉色白灰泛黄。发髻、眉眼和衣边涂黑彩装饰,黑彩漆黑发亮,与白釉形成完美的黑白对比装饰。图案简简单单,给人以洁净朴素的之感。

图六 河南省鹤壁市出土的白地黑花女坐俑

黑彩除了用来装饰简单的花叶、人物的须眉、冠发、衣服等,到了金元时期,黑彩有了大幅的画面,花草虫鱼、人物故事等,成为瓷器装饰的主要题材。

1973年河南省鄢陵县古城村出土的金代白地黑花椭圆形枕(图七),高6.5厘米,长20厘米,宽13.3厘米,现藏于河南博物院。该枕呈椭圆形,前低后高,浅褐灰胎,胎质坚硬。通体施乳白色釉,枕面用黑彩绘芦雁图装饰,一只飞雁口衔一支长长的芦苇,展翅飞翔,形象栩栩如生,田野气息扑面而来。

图七 河南省鄢陵县出土的白地黑花椭圆形枕

1990年河南省鲁山县段店窑址出土的元代白地黑花鱼藻纹盆(图八),高10.2厘米,口径41.6厘米,底径23.7厘米,现藏于河南省文物考古研究所。圆唇,边沿竖折,大宽沿平折,浅腹,腹壁斜直,大平底。器内施白釉,外壁露胎。沿面绘三角形团花,周壁绘仰莲瓣纹,盆地绘鱼藻纹,画面布局严谨,黑色成为主题装饰颜色。

图八 河南省鲁山县出土的白地黑花鱼藻纹盆

2001年河南省郑州市商城遗址出土的元代白地黑花侍女对弈图长方形枕(图九),高14.2厘米,长50.2厘米,宽18.5厘米,现藏于河南省文物考古研究所。枕为折边长方形,枕面略呈弧形,四侧面微微内曲,平底。通体施白釉,釉色卵白略微泛黄,底部露胎。枕面用黑彩装饰,绘有两女子坐在柳树下矮凳之上,对弈中国象棋,四面墙绘连续草叶纹图案,周边有黑色宽带状装饰。

图九 郑州市商城遗址出土的元代白地黑花侍女对弈图长方形枕

由以上不同时期的白釉黑彩瓷器可以看出,从实用角度来说,白釉黑彩瓷器器型的多样性,满足了人们在日常生活的需要。从审美角度来说,人们对这种装饰效果越来越有认同感。在略显单调的白釉瓷器上,用黑彩作局部的点的装饰,然后作简单的画面的装饰,再到整体的复杂画面装饰,白釉黑彩瓷器的黑彩装饰经历了一个由点及面、由少到多、由简单到复杂的过程。由于有了黑色的眼睛、黑色的头发等等,因而器物更加栩栩如生,神采飞扬,显然比纯粹的白釉更加生动传神,更加赢得人们的喜爱。这种喜爱反过来促进了白釉黑彩瓷器的生产和传播,这是一种良性的互动。白釉黑彩瓷器经历了隋代的初创,唐宋时期的发展,元代达到了鼎盛,至明代随着青花瓷器及各种彩瓷的盛行,日渐衰微。

请问张盛墓出土的两件白釉黑彩侍吏俑为什么都站在莲花器座上呢?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问和猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案择优公布。

请联系我们《每周一品》栏目电子邮箱:meizhouyipin@chnmus.net

白瓷的产生

白瓷的出现,是我国陶瓷史上的一大创造,它是后来各种彩绘瓷器的基础,没有白瓷,就不会有青花、釉里红、五彩、斗彩、粉彩等各种美丽的彩瓷。白瓷的出现,为我国制瓷业开拓了一条广阔的发展道路。

有人以为白瓷和青瓷是两个独立发展的系统,白瓷的生产与青瓷无关,其实不然。我国的早期瓷器,全是属于青釉系统。因为所有的制瓷原料都含有一定量铁的成分,这些含铁的坯釉经过还原焰烧成,便呈现各种深浅不同的色调。经过制瓷工人的长期实践和研究,控制了胎釉中的含铁量,克服了铁的呈色的干扰,发明了白瓷,这是制瓷手工业的一个飞跃,是陶瓷发展史上新的里程碑。巩县白河窑的考古发掘也证明了这种发展变化。

注释:

[1] 考古研究所安阳发掘队.安阳隋张盛墓发掘记[J].考古,1959(10).

[2] 冯先铭著,冯小琦选编.冯先铭陶瓷研究与鉴定.紫禁城出版社,2009年12月.

[3] 河南省博物馆,安阳地区文化局.河南安阳隋代瓷窑遗址的试掘[J].文物,1977(2).

[4] 宿白.彻底改造自己 高举红旗前进[J].考古,1959(2).

[5] 河南省文物考古研究所,中国文化遗产研究院,日本奈良文化才研究所编著.巩义白河窑考古新发现.大象出版社,2009年9月.

[6] 南阳地区文物队,南阳市博物馆,方城县博物馆.河南方城金汤寨北宋范致祥墓[J].文物,1988(11).

朱宏秋,女,江西师范大学历史学专业历史文献学方向硕士,河南博物院藏品管理部,馆员,着力于古陶瓷的学习与研究。

裴建华,女,河南省文物交流中心,助理文博馆员,大专学历,从事文物鉴定、保管、销售工作。