在中国古代,马主要是用于交通和战争,并和当时人们的生活息息相关,因此我们可以在各个时期的墓葬中找到大量关于马的随葬品。这些马留下了当时时代的烙印,反映了当时社会的一些情况。我们选取各个时期遗留下来的有代表性的关于马的文物,以此为视角,通过对比和分析其在不同历史时期所展示的不同形象与使用方法,从而使我们更加认识和了解当时文化背景和社会发展情况。

传说穆天子有八骏,驾驭八骏才得以觐见西王母。当然这仅仅是传说,但是文献上关于“天子驾六,诸侯驾五,卿驾四,大夫三,士二,庶人一” [18]记载的真实性一直困扰着后来的学者。直到在洛阳东周王城遗址发现了天子驾六的车马坑,这条文献的真实性才被确认。从这里可以看出,在东周时期马数量的多少已经成为人们地位高低的一个标志。战国时期,各国纷纷励精图治,赵武灵王施行“胡服骑射”,使得赵国得以跻身于“战国七雄”之列。“胡服骑射”是中国古代军事史上一次变革,使得在以步兵和马拉战车为主要作战方式的中原地区出现了骑兵。到了秦朝,虽然秦始皇陵兵马俑二号坑中出土了一批骑兵俑,但是从布阵和穿着上来看,这批骑兵可能是用于灵活作战或突袭的一小部分精锐。当时马拉战车和步兵作战依然是主流。

到了西汉时期,杨家湾汉墓出土了大批的骑马俑,并组成了阵容宏大的骑兵群。这说明西汉时期骑兵已经完全取代了车兵成为当时主要的作战力量。如图二十二所示,这时期的马和秦始皇车马坑中出土的马的形象已经有差别,其马眼大,耳壳薄,鼻孔大,口裂深,颈长始终,胸部宽广,背腰宽广,尾部稍斜,具有外来乌孙马的特征[19]。

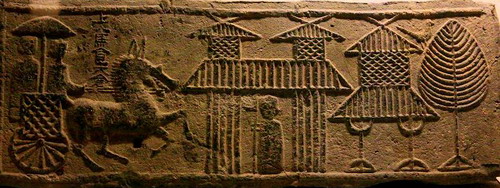

图二十三、二十四、二十五所示为东汉时期的马,说明这时马已经和人们的日常生活息息相关了,并大量地表现于墓葬中。

图二十二 杨家湾汉墓兵马俑(西汉,高67-68.5厘米,长61-64.4厘米,1965年陕西咸阳杨家湾长陵陪葬墓出土)

图二十三 戏车画像砖(东汉,长62厘米,宽32厘米,河南省南阳市新野县出土)

图二十四 上人马食大仓画像砖(东汉, 长45厘米,宽166厘米,河南省许昌市出土)

图二十五 鎏金铜马(东汉,高5.9厘米,长6.2厘米,1974年河南偃师寇店出土)

图二十六为西晋时期的骑马俑,属于贵族出行的仪仗队。仔细观察可发现,此俑马鞍的两端已从平坦转为高翘,表明已经出现了鞍桥。左侧的骑马俑的在马的一侧出现了单马镫,可能仅供上马使用,但却是目前发现的最早的马镫。

图二十七、二十八为南北朝时期的马的形象。此阶段,塞外各部族相继南下,带来马匹数以万计。战争频繁发生,为了保护马,在马身上披厚重的盔甲。特别是图二十七表现了当时“甲骑具装”的形象。“甲骑具装”是指人与马都披铠甲的重骑兵,成为当时作战的主力。此时的马俑做的显得古拙、粗略,这可能和当时社会动荡有很大的关系。

图二十六 青瓷骑马俑 (西晋,分别高24厘米、23.5厘米,1958年湖南长沙金盆岭出土)

图二十七 骑马武士陶俑(北魏,分别高38.5厘米、37.4厘米,马长34.5厘米,1953年陕西西安草场坡出土)

图二十八 战马画像砖 (南北朝,1958年河南省南阳市邓州市学庄出土)

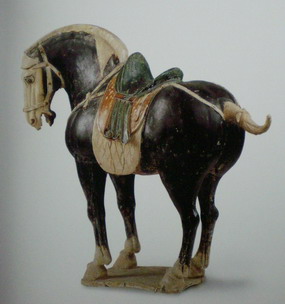

到了隋唐时期,墓葬中不再出现身披厚重盔甲的马匹,此时重骑兵因机动性不强,逐渐被不披铠甲的轻骑兵所取代。这时马也以高昂的姿态出现,女子骑马,仆人骑马等,在墓葬中和日常生活中有关的马的题材被大量发现。如图二十九所示,此时对于马的塑造更为精细,马的普遍造型为耳小,颈长,臀圆,体态均匀,膘肥体壮,这不仅反映了唐代对于马的审美观,更是当时中亚地区外来“胡马”的写真。

图三十是宋永定陵的神道上的石马。马的缺乏成为一直困扰北宋政府的一个问题。对于北宋灭亡的原因,后来学者多有研究,但北宋军事力量的薄弱是有目共睹的。没有足够的良马成为北宋军事一大诟病。北宋北部的燕云十六州被后唐时期的石敬瑭送给了辽,其西北部又崛起了一个马上民族 ——西夏的党项族,这样北宋政府就失去了当时最佳的放牧场地。既无场地牧马,又无良马可牧,成为北宋政府面临的一个状况。虽然也购买辽国的马,但却在很大程度上受制于他们。

图二十九 黑釉三彩马(盛唐, 高66.5厘米,1972年河南洛阳关林出土)

图三十 宋真宗永定陵神道石马 (北宋时期,河南巩义)

从图三十一可见,元代的马比唐代的马体型矮小,这就是典型的蒙古马。头大额宽,胸廓深长,颈粗腿短。虽然其貌不扬,但生命力却极强,耐得住饥饿,扛得住寒冷,能够在恶劣的条件下生存。虽然奔跑速度不够快,但是耐力好,能够长途奔袭。经过调驯的蒙古马,在战场上不惊不诈,勇猛无比。蒙古人对于马十分爱护和敬重,其人和马是不可分离的。就是靠着这种马,蒙古人才得以驰骋亚欧大陆。

图三十一 驭马俑(元代,俑高29.4厘米,马高27厘米,2007年河南焦作中转站靳德茂墓道出土)

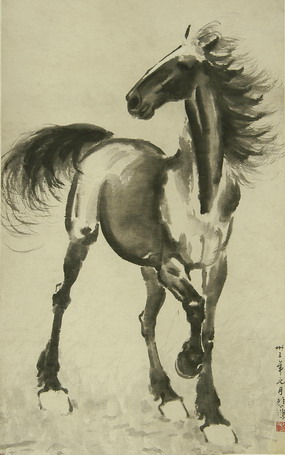

图三十二为徐悲鸿所画马。虽然随着社会的发展,马的一些功能被替代,马也正逐渐地退出历史舞台,但人类对于马的喜爱、渴求并没有因此而停止。马跟随人类历经千百年,见证了人类历史的兴衰成败。它为人类发展所做出的贡献,并不会被人类遗忘,相反从某种程度上说,马已经成为一种符号深深地根植于人类文化和代代传承的思想之中。

图三十二徐悲鸿《马》 (纵长98厘米,横长60厘米)