公元960年,赵匡胤发动“陈桥兵变”,夺取后周政权,改国号为宋,定都东京(今河南开封),史称北宋。直至1127年,金兵攻占汴京,北宋王朝灭亡,共延续了167年。

北宋是中国货币发展史上的重要时期,由于它有相对较长时间的统一和安定,其农业、手工业得到发展,市场挣脱了旧有模式的束缚,城镇经济繁荣,商品经济的发展进入了一个全新的阶段。北宋冶铸业十分发达,作为铸币原料的铜、铁、锡等年产量都达到了前所未有的高水平;同时矿冶业采用了不少新技术,有些在当时世界上遥遥领先;当时有多达十万人从事矿冶生产,这都为铸币业的兴盛提供了基本条件。[1]

再者,宋朝统治者十分重视钱币的铸造和发行,颁布了许多严密的制度和法令,还专门设置了负责矿冶铸钱事务的坑冶铸钱司,并且在各地设置了许多铸钱监。北宋见于记载的钱监约有40个。

此外北宋在军事上的羸弱,使其不断受到邻国辽、金、西夏的攻击,屈辱求和,供纳各种“岁币”、“贡礼”苟且偷安。为了转嫁沉重的经济负担,宋朝政府采取大量铸币的措施,以弥补“钱荒”的困境。

基于上述种种因素,宋代的钱币铸造呈现出空前的繁荣景象,其钱币无论在年铸量、年号、品种、铸造总数,还是后世出土量上,都在中国钱币史上拔得头筹,可谓达到中国古代钱币铸造史的鼎盛时期。据历史文献记载,北宋铜钱的最高年产量达到了四五百万贯,相当于唐代年产量的十倍[2]。在如此庞大的铸币量基础上,北宋实行了一套复杂多变的钱法,呈现出与其他历史时期截然不同的钱币文化。这套钱法的特点是[3]:

(一)钱币名称和种类的复杂性。宋太祖建隆元年(960年)初铸“宋元通宝”,仿唐开元通宝开辟新纪元的用意。太宗太平兴国年间铸“太平通宝”,这是宋代的第一次年号钱,从此正式流行。总计北宋九帝,改了三十五次年号,铸了二十七种年号钱和三种非年号钱,几乎是改一次年号铸一种新钱。同一年号钱币的名称也是多种多样的,既称通宝,也称元宝或重宝。(图1)

图1 河南博物院藏北宋年号钱(部分)

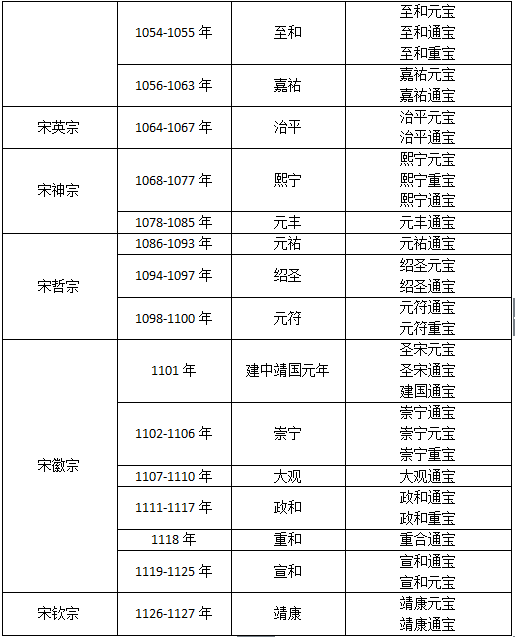

北宋诸帝所铸年号钱对应简表

(二)钱币币材的多样性和流通割据性。北宋时期,铜、铁钱并用,且形成割据性的铜钱和铁钱区。北宋广设铁钱监专门铸行铁钱。如史料记载元丰三年(1080年)有钱监26个,铸钱5949234贯,其中铁钱监9个,共铸铁钱889234贯,约占总数的百分之十五[4]。当时成都、梓州、利州、夔州四路专行铁钱,陕西及河东两路则铜、铁钱兼用,其余地区流通铜钱。川蜀地区的铁钱,只限区内使用,宋朝还特别禁止铜钱流入川蜀地区,本区铁钱也不许流出。更由于各地区铸造发行的铜、铁钱,其重量、大小、成色、形状不尽相同,有的就只能在区内强制流通,这就更加深了钱币流通的地方割据性。

(三)钱币形态和钱文书法的多样性。宋钱不但有铜铁之分,还有大小之别,一般有“小平”、“折二”、“折三”、“当十”等大小的钱。但这些大小不一的钱之间并无稳定的比价,即使有官方规定的比价,但因币值的波动较大而难以稳定。

各种大小不同的宋钱上有着丰富多彩的钱文,钱文书法有篆书、隶书、行书、草书、楷书等,一般都出自书法名家之手。宋太宗时的“淳化元宝”,由太宗亲书真、行、草三种书体,开皇帝亲书钱文的先河,即“御书钱”。崇宁通宝的真书体和大观通宝从小平到当十等五种钱上的文字,都是宋徽宗亲书的瘦金体,与众不同。

由于钱文的多样性,在宋钱中,还出现了“对钱”,即同一钱监铸造的成对钱币,除文字有真、草、行、隶、篆的区别,其余规格形制大小轻重完全相同。北宋一朝和南宋初期多有对钱,孝宗淳熙七年(1180年)的淳熙元宝,不再铸对钱,而在钱背铸明年份。这是世界上最早的“纪年钱”,欧洲的钱币直到十五世纪才开始纪年。这种纪年钱用到宋亡为止。

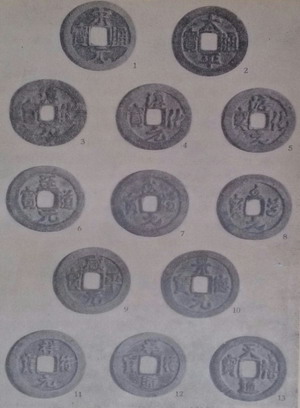

图2 宋初三朝的钱币

1.宋元通宝 2.太平通宝 3-5.淳化元宝三体书 6-8.至道元宝三体书 9.咸平元宝 10.景德元宝

11.祥符元宝 12.祥符通宝 13.天禧通宝

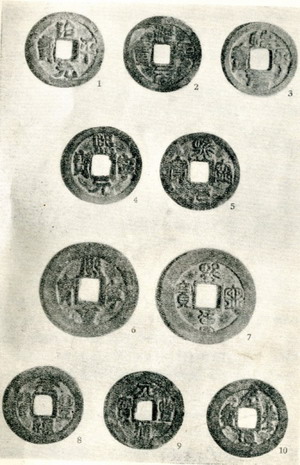

图3 仁宗朝的钱币

1-2.天圣元宝对钱 3-4.明道元宝对钱 5-6.景祐元宝对钱 7-8.皇宋通宝对钱 9.庆历重宝(直读)当十钱 10.庆历重宝铁钱 11.庆历重宝(环读)当十钱 12-13.至和通宝对钱 14-15.嘉祐通宝对钱

图4 英宗、神宗朝的钱币

1-3.治平元宝三体书 4-5.熙宁元宝对钱 6-7.熙宁重宝折二对钱 8-10.元丰通宝三体书

图5 哲宗朝的钱币

1-2.元祐通宝对钱 3-4.绍圣元宝对钱 5-6.元符通宝对钱 7-8.元符通宝折二对钱

宋钱因版别丰富、铸造精美而达到了中国古代钱币艺术的顶峰,但钱币的艺术价值和经济价值是有矛盾的。[5]从钱币艺术角度来说,需要变化,但从货币经济的角度上来看,最好是不变,变化越少,则人民的经济生活越稳定。从这个角度来看,宋钱并不是一个成功的货币,“宋朝在铸钱上玩弄的这些手法,是用偷天换日手段掩盖其铸币贬值的实质”。[6]宋钱在铸造过程中,虽钱文大小不变,但成色却暗中降低,含铜比例逐年降低,北宋后期货币贬值严重,造成经济秩序的混乱,从而加剧了北宋的灭亡。