汉绿釉人形柱陶楼现又有称为“陶水榭”,以其二三层建筑形制近似一些地区汉墓出土的陶水榭建筑而定名。

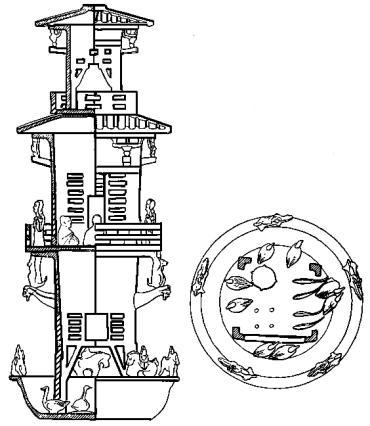

“榭”为建筑在高土台上的通透的木构房屋。文献中“台榭”往往与“陂池”并举。陂池,池沼或池塘。《书·泰誓上》:孔颖达疏:“土高曰台,有木曰榭,泽障曰陂,停水曰池。”《韩非子·亡征》有“好宫室台榭陂池”。《左传》“哀公元年”载:“今闻(吴王)夫差,次有台榭陂池焉”。“水榭”或称“水阁”,多临水而建,作为避暑休憩的场所。汉墓出土的水榭建筑明器多制成楼阁建筑立于方形或圆形水池中,楼底部为干栏建筑形式或底座承载楼体。(图3)据笔者统计,中原地区汉墓出土的陶水榭建筑模型,主要集中在河南三门峡、南阳汉墓中。邻近的山西东南部与关中区也有少量出土,应该是受河南三门峡、南阳和陕南地区的影响。但此类带有水池底座的陶水榭模型在淮阳地区汉墓中并未发现。

图3 河南三门峡刘家渠M25出土陶水榭

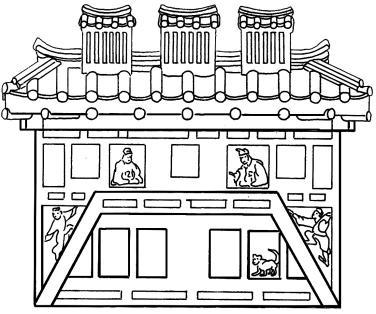

另外我们观察到绿釉人形柱陶楼建筑底层为建有前廊的密封的房屋,屋门紧闭,外面栓有门闩,门前立有负粮袋的女俑。这类密闭的建筑与汉墓常见的仓房建筑明器近似。与陶水榭建筑底部常见的干栏结构与底座迥然不同。汉墓出土仓房建筑由于仓储需要,多建在夯土台上,也有底架支柱类似南方的干栏式建筑,其目的是抬高仓身,起防潮作用。仓门多开在墙壁的上方。特别是一些二层仓楼,一层建筑多未见仓门、窗等,进粮口多开在二层,有楼梯可直达。这样既可以保证仓室的密封性,又可挡风雨、隔热、防潮、防鼠患。人形柱陶楼作为仓房设计的底层决定了它不可能为水榭建筑。因此将此建筑明器仍然称为陶楼更为合适。中原地区出土陶楼模型中底层为仓房的建筑形式也见于河南焦作地区出土的陶楼(图4),河北南部也有少量出土。这类楼阁建筑特点是建筑底层为密闭的储藏粮食仓房,上部楼层为栖息娱乐场所,如楼层间伸出腰檐,上置平座,正面多开有门窗等强调室内采光与通风 [5]。

图4 河南焦作出土陶楼

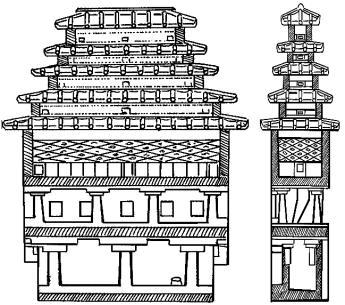

事实上淮阳地区出土的建筑明器与郑州周围地区出土的建筑明器风格更为接近。笔者将之归为同一文化区。这一地区墓葬出土的建筑明器多见有仓房、院落、灶、井等[6]。特别是郑州、荥阳出土的仓房建筑模型中都出现有前廊等建筑附属设施,这种建筑设计既可以防晒挡雨,又可以方便晾晒翻转粮食以及进行简单的粮食加工,如磨、舂米等。如荥阳魏河村汉墓出土的陶仓模型的前廊内就模塑有磨、臼、碓等。(图5、图6)

图5 河南淮阳北关汉墓M1出土石仓

图6 河南荥阳魏河村汉墓出土陶仓