狩猎是人类最古老的生存手段和生产方式。在原始社会,先民“食草木之实,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛,衣其羽皮”[10],狩猎是赖以生存的谋生手段之一。随着人类文明与生产力的不断发展,其生产角色不断削弱,政治、军事、娱乐色彩逐渐增强。反映到文物上,从春秋战国时代的青铜器到漆器,从汉代的画像石到西晋的墓葬壁画,以及唐代金银器、辽金玉器、元明清绘画,以狩猎为题材的装饰广泛出现在各种器物上。

一、东周青铜器、漆器上的狩猎纹

在周代,狩猎在社会生活中具有多种意义,周人的狩猎活动有服务于祭祀、经济、政治、军事和娱乐等诸多方面的目的[11]。四季狩猎皆有不同的名称和目的,《左传 · 隐公五年》:“春蒐、夏苗、秋狝、冬狩,皆于农隙以讲事也。”讲事,即军事演习,说明狩猎是带有明显的军事训练目的。两周时期狩猎还是具有浓厚政治色彩的娱乐活动,并与祭祀、诸侯会盟、军事训练、宫廷宴飨等联系在一起,形成了一种“礼仪”制度。东周青铜器上流行使用狩猎纹,表现内容为宴乐、弋射、采桑、狩猎以及水陆攻战等题材,反映了当时的社会生活状况。

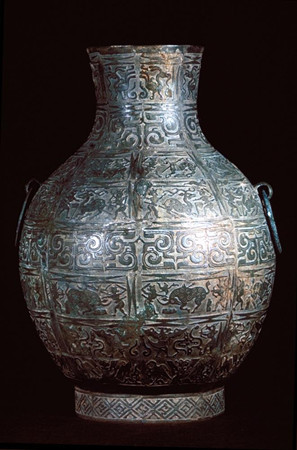

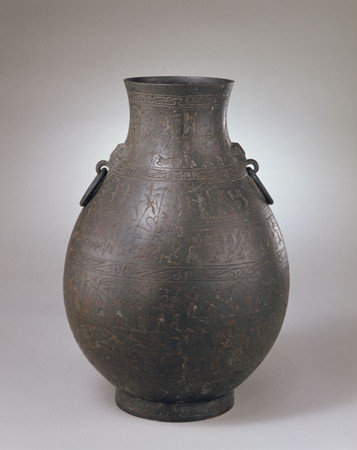

青铜狩猎纹壶,春秋晚期,现藏美国旧金山亚洲艺术博物馆[12]。通高39.4厘米,平唇,束颈,宽肩,圜底,圈足,肩部一对环耳垂环。花纹共分八层:第一、第八两层为鸟纹,第二、第五层为云纹,第三、四、六层为狩猎纹,第七层为射鸟纹。圈足上饰斜方格纹。此器造型美观,纹饰清晰,尤以狩猎纹形象生动活泼,是件不可多得的艺术珍品。(图5)

图5 春秋晚期 青铜狩猎纹壶及细部图

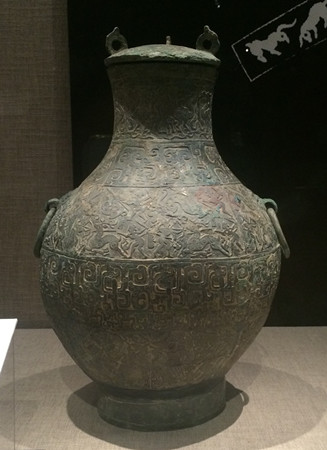

狩猎纹铜壶,战国,成都青羊小区工地出土,现藏成都博物馆。高41.4厘米,腹径26厘米。壶口微侈,颈部瘦长,椭圆形腹,矮圈足。肩部两侧有对称的铺首衔环一对。从壶颈口部至圈足,全身分为七段,均有不同的图案和纹饰组成。主题图案有羽人仙鹤图、狩猎图、三足鸟向日图等,在三组图案之间,分别由几何菱形纹、蟠螭纹、云雷纹等纹饰间隔。壶盖微鼓,盖顶分布有三个编索纹环钮。盖面三等分,分别有相同的狩猎图布满四周。(图6)

图6 战国 狩猎纹铜壶及线描图[13]

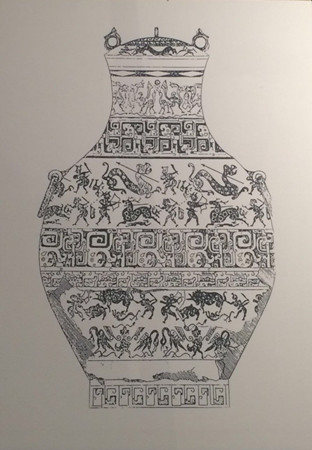

嵌错宴乐攻战纹铜壶,也称嵌错采桑宴乐射猎攻战纹铜壶,战国,通高40厘米,口径13.4厘米,腹径26.5厘米,足高2厘米。1965年四川省成都市百花潭中学10号墓出土[14]。该铜壶侈口、斜肩、鼓腹、圈足,有盖,盖面微拱,三鸭形钮,并饰卷云纹、圆圈纹及兽纹。肩部有对称兽面衔环双耳。壶身满饰嵌错图案,以凸起的箍状带纹饰分为四层:第一层为习射和采桑。第二层为宴乐战舞戈射图,场面宏大,左边为宴乐战舞图,右边为弋射图。第三层为水陆攻战图,左为步战仰攻,右为水陆战争。第四层为狩猎图象及饰双兽相背组成的桃形图案一周。圈足饰菱形纹和四瓣纹。嵌错精致、工艺高超、内容丰富、结构严谨。画面反映了战国时代生产生活、军事礼俗等社会的多个侧面。(图7)

图7 战国 嵌错宴乐攻战纹铜壶及纹饰摹本

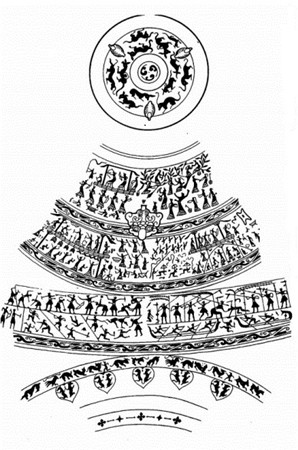

宴乐渔猎攻战纹青铜壶,战国,现藏故宫博物院。高31.6厘米,腹径21.5厘米。壶侈口,斜肩,鼓腹,矮圈足,肩部有两只兽首衔环。壶身上有三层图景,分别是采桑习射、宴乐舞蹈、水陆攻战的场景。图中有人物178人、鸟兽鱼虫94只,形象极为生动,艺术地再现了2300年前的生活画卷,是古代青铜器纹饰从抽象神秘的兽面纹、蟠螭纹过渡到人类社会真实生活场景的经典之作[15]。(图8)

图8 战国 宴乐渔猎攻战纹青铜壶及纹饰展开图[16]

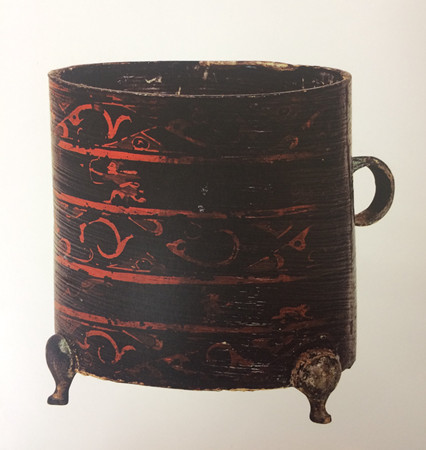

彩绘狩猎纹漆樽,战国,高12.5厘米,口径11.2厘米,底径11.4厘米,1952年湖南长沙颜家岭乙35号墓出土[17]。木胎漆绘,无盖。器表在褐漆地上朱绘三道变形凤鸟纹,将纹饰分成上下部分,狩猎图位于上部。左侧有两兽据地而斗,形状动态均似野猪;右侧两猎人分持箭戟,围捕林中野牛。前一人持戟刺向野牛,后一人作引弓待发状,牛低首扬角、殊死抵御。其构图情节紧张,特别是猎人和野牛的殊死斗争,富有生气和活力。下部绘有老者牵狗、猎犬追鹿、凤鸟飞奔和两鹤啄食等图案。(图9)

图9 战国 彩绘狩猎纹漆樽及细部图、纹饰展开图

二、秦汉至西晋时期画像砖、墓葬壁画上的狩猎纹

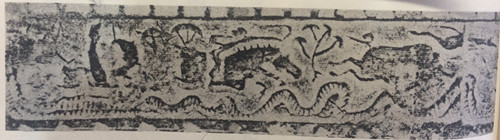

秦汉时期,狩猎不仅是当时风行于上层社会的娱乐方式,也象征身份等级,用以表现贵族的日常生活。上自天子诸侯,下至贵族豪强,走马放犬,驰骋田猎。天子、诸侯为自己建立了专门狩猎的苑囿。猎捕的对象亦十分广泛,麋鹿雉兔,是当时常见的猎物。此时青铜器之盛世已过,然狩猎图像却未受影响,作为一种已经成熟的题材仍频频出现于画像砖等其他材质的器物上。猎虎、山林骑猎画像砖,西汉晚期至东汉前期,河南地区出土[18]。猎虎画像砖,河南郑州出土。浅浮雕,画中有一虎,昂首直尾,纹斑清晰,奔腾前扑,口中一矢。前有一骑手操弓射虎,虎后两人跌倒在地,远处一人张惶疾走。山林骑猎画像砖,河南禹县出土。浅浮雕,画面下部山岭绵亘,树林葱郁,右有一野猪在奔窜逃,后有二人驱马追赶。

图10 西汉晚期至东汉前期 浅浮雕狩猎纹画像砖

猎鹿、纵鹰猎兔图,西晋,甘肃省嘉峪关市4号墓前室壁画,1972年发掘[19]。高17厘米,宽36厘米。东壁为猎鹿图,以娴熟流畅的线条勾划了一男骑马射鹿的情景,长角鹿在前面奔跑,猎人已近在咫尺,穷追不舍,动态真实、生动,气氛紧张。西壁为纵鹰猎兔图,绘两猎人放猎纵鹰追赶一只野兔,兔子在奔跑中回首环顾,加强了画面的戏剧性效果。(图11)

图11 西晋 纵鹰猎兔、猎鹿图

三、唐代铜镜、银器上的骑马狩猎纹

唐代是封建社会鼎盛时期,狩猎活动较为盛行,且更具普遍性,尤其是宫廷贵族,狩猎出行是其喜爱的一项重要活动。政府特设有养鹰坊,有专门驯养鹰犬的专职人员。除传统的鹰、犬外,猎豹亦是他们追逐的对象,进而成为一种时髦风尚,贵族男女均醉心于此。唐代狩猎元素文物主要有墓葬壁画、铜镜、金银器、陶塑等。如最有名的狩猎出行图出现在李寿墓、章怀太子墓、韦浩墓中。唐,骑马狩猎纹铜镜,1963年河南省扶沟县出土,直径28.5厘米,河南博物院藏[20]。八出菱花形,圆钮,钮外以高浮雕工艺刻绘四座仙山,四株神树,并以此为中心将镜面分成四区,每区皆饰策马奔驰的狩猎纹。骑手形象分别为射兔、逐鹿、猎野猪、执长矛与猿相搏,间饰雀鸟、蜂蝶、折枝花。镜缘饰折技花和蜂蝶一周。此镜尺寸特大,应是皇戚贵族所用之物。(图12)

图12 唐 骑马狩猎纹铜镜

唐代狩猎纹八瓣银杯,高4.2厘米,直径9.0厘米,1983年西安市未央区马旗寨出土,西安博物院藏。银杯整体为八瓣花形,平折沿,连珠唇。环形杯把,外缘缀连珠。腹杯壁8朵花瓣以柳叶条带作界栏,形成8幅既独立又相互关联的画面。4幅为男子狩猎图,男子身着袍衫,跃马奔驰在丛林中,或搭弓回射飞禽,或持刀追杀野兔,或抛投绳索套捕獐子,或紧追仓皇逃窜的花鹿;4幅为仕女图,女子或乐舞,或戏婴,或梳妆,或游玩。此银杯画面感极强,可从中一窥唐代的风土人情[21]。(图13)

图13 唐 狩猎纹八瓣银杯

四、辽金玉器上的狩猎图

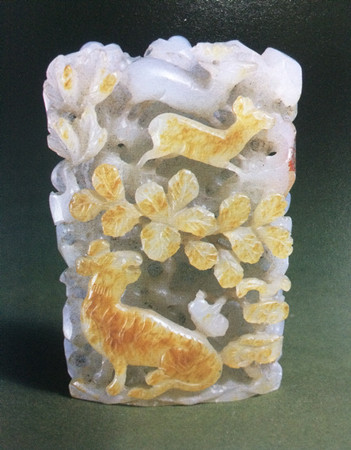

辽金时期,契丹与女真族的帝王每年都要举行春秋两季的游猎活动,除“会议国事”和外交活动外,还“时出校猎讲武”,将“随水草,逐寒暑,往来渔猎”的生活习俗引入到政治管理中,谓之“四时捺钵”。以反映这种特有的捕猎活动为题材的玉器谓之“春水”“秋山”玉,它记录了契丹、女真等北方渔猎、游牧民族狩猎于春秋的娱乐活动,充满着淳朴的山林野趣和浓郁的北国情调,是极具民族特色的玉器作品。春水玉通常是鹘(海东青)攫鹅(天鹅)图案的玉器,多采用透雕的形式,图写荷叶、莲花环生,天鹅曲颈展翅,拼命挣扎,海东青体小却凶猛敏捷,直扑鹅头,欲吃鹅脑,惨不忍睹。(图14)秋山玉为山林虎鹿题材的玉器,表现的是女真族秋季射虎哨鹿的情景。图案为山石、柞树,有的虎鹿并存,有的双鹿伴游,有的双鹿挡虎,还有的柞树藏虎。在雕琢技法上,常留赭色玉皮巧作秋色。场面不像春水玉残酷无情,而是兽畜共处山林,场面恬静安逸,一副世外桃源的北国秋景。(图15)

图14 金 玉鹘攫天鹅带饰[22]

图15 金 玉秋山饰[23]

五、元代至清代画卷中的狩猎图

对于古代游牧民族来说,狩猎不仅是他们重要的生产补充方式,还是其部落军事训练和精神娱乐的方式。《蒙鞑备录》载:“生长马鞍间,人自习战,自春徂冬,旦旦逐猎,乃其生涯。”元代政府按节令出行大猎,皇帝坐于特制大木楼上,内用织金锦及貂皮、银鼠皮等装饰,外覆狮子皮,四大象抬木楼前行,场面壮观。《元世祖出猎图》,元代,刘贯道,绢本,纵182.9厘米,横104.1厘米,现藏台北故宫博物院[24]。此画描绘了元世祖忽必烈于深秋初冬之时率随从出猎的情景。画面上荒漠广袤无垠,远处沙丘起伏,载物的驼队正缓缓而行。近处人骑数众,或张弓射雁;或手架猎鹰;或绳携猎豹,皆为马上行猎之状。其中骑乘黑马、身穿白裘、侧身向后张望者,应为元世祖。旁为一衣着华丽的妇人,似为帝后,其馀八人,应是侍从,其中尚有中亚黑奴一名。图中人物描绘细腻,表情神态自然生动,犬马装备刻画精细,亦极传神写实。(图16)

图16 元 刘贯道《元世祖出猎图》

清代自康熙则有木兰秋狝的习俗,皇帝每年秋天到木兰围场巡视习武,行围狩猎,这实际上是继承了契丹、女真、蒙古等北方民族纳钵制的传统,具有重大的政治、军事意义:一是遵循祖制,二是习武练兵,三是怀柔蒙古。通过这种带有游乐性质的狩猎活动,将满人弯弓射箭的传统习俗发扬光大。《乾隆皇帝射猎图》轴,清代,郎世宁等绘,绢本,设色,纵115厘米,横181.4厘米[25]。此图表现乾隆帝及近亲王公大臣在南苑猎场捕射野兔的动感瞬间。作者通过骑在骏马上精悍的人物与狂奔逃命的野兔准确而且传神的刻画,成功地展示出乾隆皇帝娴熟的骑技和尚武骑射的创作主题。(图17)

图17 清 郎世宁等《乾隆皇帝射猎图》

图17 清 郎世宁等《乾隆皇帝射猎图》

器物是生活方式的物质文化代表,代表了不同时代、不同阶层的审美情趣与价值取向。汉代艺术,追求整体粗放的神似美,注重表现力量、运动和气势,不事任何细部的忠实刻画,而是抓住其基本特征,将其形体大动作展现出来,给人以粗放刚劲之感。汉代陶壶上的狩猎图,不同于东周青铜器上叙事画性质的纹饰,也有异于唐代、辽金具有胡风元素或民族特征的特点,更区别于元代、清代着重展示皇家气势的狩猎场景,而是有着鲜明的时代气息,它寄寓了汉代统治阶层希望像仙人一样置身于祥瑞之中,祈求长生不老的美好愿望[26]。图像中,“猎人瞄准的猎物变成祥禽瑞兽,紧张的搏斗变成漂亮的表演,狩猎图外延开始向祥瑞扩展”,这种图像的产生与当时盛行的祥瑞观点很大,即“祥瑞化的狩猎图”[27]。从中也可以看出封建社会上升时期,社会思想已经摆脱了商周奴隶制的禁锢,艺术创作往往从社会现实生活中取材,大胆想像,奇妙构思,寓真实于夸张之中,表现力丰富,体现了汉代生机勃勃的时代精神。