5-32刻符龟甲

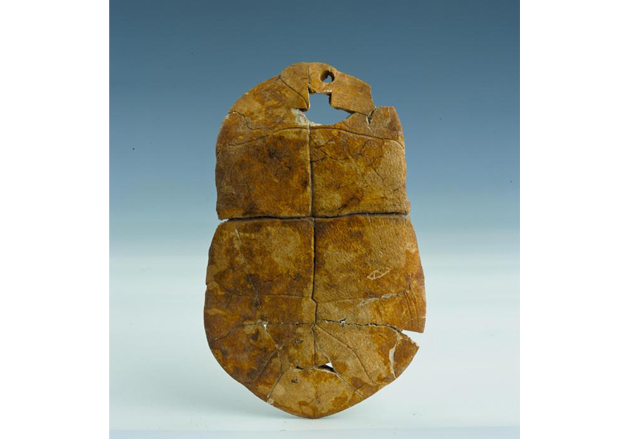

贾湖遗址刻符龟甲,新石器时代中期裴李岗文化。龟腹甲。长16.2厘米,前宽8.4厘米,后宽9.95厘米,重79.50克。1987年5月河南省舞阳县北舞渡镇贾湖村出土。现藏河南博物院。

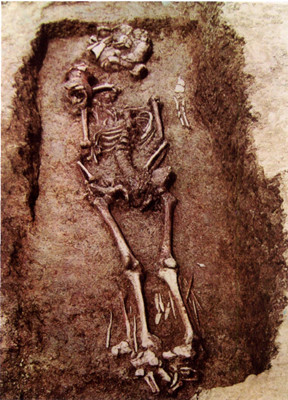

本版龟甲1987年出土于贾湖遗址T101的M344。器物标本编号为M344:18,是一个整龟的腹甲部分,另有一个背甲与之共出。出土时,与其它7个整龟个体均位于墓主人的头骨位置(头骨缺失)。

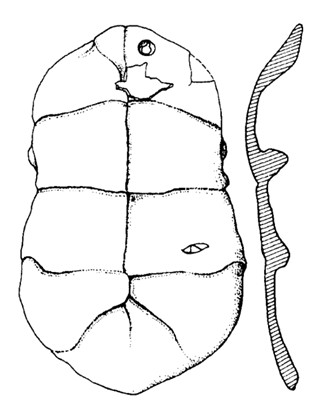

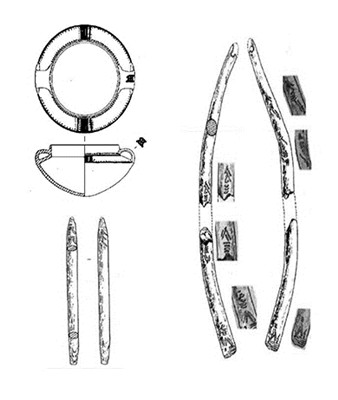

M344:18的背甲,长16.3厘米,宽12.0厘米,高7.4厘米,第二椎盾稍突,个体较大,第5椎盾前沟通过第7椎板。背甲边缘轻磨,把握光滑。颈盾钻1个通透的圆孔,方向为由外向内。部分龟甲缺失。无钻、凿、灼痕迹,无刻划符号。

图1 刻符龟甲背面

图2 M344:18的龟甲

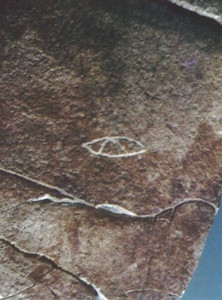

本版龟甲为M344:18的腹甲。内腹甲前尖突。腹甲前叶首端即喉盾位置钻1个通透的圆孔,与颈盾位置相对应,方向也是为由外向内钻。圆孔下缺失部分龟甲。腹甲后叶左腹盾下部有一个人工刻划的“ ”符号,类似人类眼睛形状。长度约1.2厘米,高度约0.3厘米。无钻、凿、灼痕迹。

”符号,类似人类眼睛形状。长度约1.2厘米,高度约0.3厘米。无钻、凿、灼痕迹。

图3 M344:18上的契刻符号

图4 M344:18腹甲平剖面图

经鉴定,M344出土的龟甲均属于黄缘闭壳龟(Cuorafiavomarginala),是龟科的一种现生属,目前只分布在东亚和东南亚,被称为“亚洲特产”。这种黄缘闭壳龟也是河南省内唯一一种现生龟,目前主要分布在淮河干流以南的信阳地区。

根据层位关系、器物组合、陶器分期的结果,出土本版刻符龟甲的M344的考古学时代,被发掘者定为贾湖遗址的第Ⅱ期第5段,是贾湖遗址全盛时代的遗物。贾湖遗址第Ⅱ期的绝对年代为公元前6600-6200年。

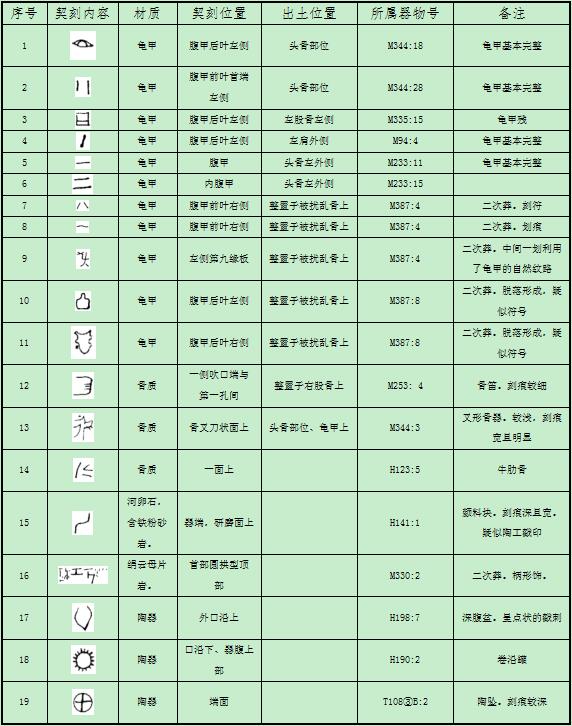

图5 M344内出土龟甲 与石子

本版龟甲为随葬用龟,并与其它7个完整龟甲形成1组8龟的组合,同时伴出47粒石子。龟甲上均未见钻、凿、灼迹象,因此其用途应和殷墟甲骨有异。依据大量龟甲与石子共出并具有发声的功能,发掘者把其归入乐器类。同时,发掘者总结了发声说(即响器或龟铃)、灵物说(即龟灵)、甲囊说(即盛器)等后,指出其用途可能是几种功能兼而有之。从龟甲的形态、伴出器物和时代等因素来看,这一认识是非常客观和合理的。它的用途应是兼具盛装器、响器和占卜等功能的原始宗教用品。

本版龟甲上的刻划符号,是中国目前发现的时代最早的契刻符号,可以称之为原始文字或具有文字性质的符号,为研究中国文字的起源提供了重要线索。

本版龟甲著录于河南省文物考古研究所主编的《舞阳贾湖》、中国社会科学院历史研究所编《甲骨文合集补编》[1]。

图6 贾湖遗址全景(由东向西拍摄)

贾湖遗址由舞阳县文化馆于1961年发现。1980年春,经河南博物馆文物工作队(今河南省文物考古研究院)确认为裴李岗文化遗址。1986年11月,由河南省人民政府公布为省级重点文物保护单位。1983年至2001年,由河南省文物研究所(今河南省文物考古研究院)等单位先后进行了7次发掘,发现了大量的遗迹和遗物。根据测年结果,贾湖遗址总的年代跨度大致在B.C.7000-B.C.5800年。贾湖遗存早于仰韶文化,被学术界命名为裴李岗文化贾湖类型,属于新石器时代中期的史前聚落遗址[2]。邵望平、高广仁等先生认为,贾湖遗存是淮河流域中华古文化的源头,孕育和发展了淮系文化[3]。俞伟超先生赞誉为“20世纪80年代以来我国新石器考古中最重要的工作”[4]。石兴邦先生也指出,贾湖遗址的发现对中国史前史的研究具有重大意义[5]。其中,刻符龟甲和骨笛是贾湖遗址最重要的发现。

图7 M344发掘现场

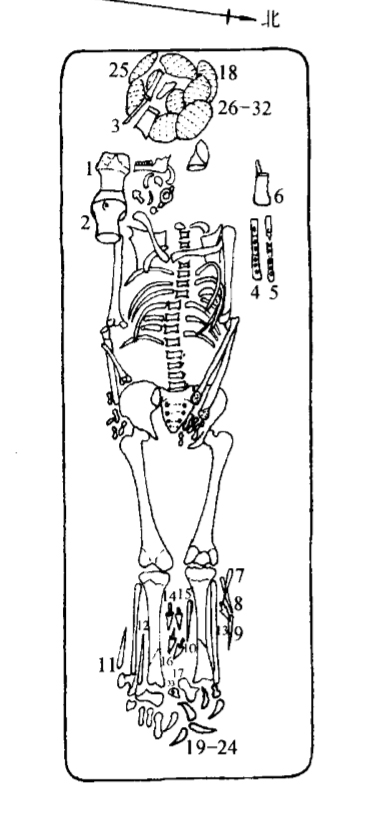

图8 M344出土人骨与随葬品位置平面图

出土本版龟甲的M344,其墓主人经鉴定为壮年男性,但未见头骨,而其它骨架均保存完好。头骨部位放置了1件骨制叉形器和8个龟甲。共有随葬品33件,包括陶壶、骨器、龟甲、骨笛、石器等。其中,在2件龟腹甲上发现2个刻划符号 、

、 ,在1件骨制叉形器上发现刻划符号

,在1件骨制叉形器上发现刻划符号 。通过对2个保存完好的颅骨形态和尺寸的测量与分析,贾湖人的种族特征属于亚洲北部的蒙古人种(包括北亚和东北亚)。贾湖居民与同一时代(即新石器时代)、同一地区(即今河南省境内)的居民最为相似,基本上代表了新石器时代当地居民的体质特征。与黄河下游(即今山东省)的居民有密切关系,属于同一个类型。张居中先生认为可能是东夷部落中太昊氏的先民[6]。他引述陈星灿先生关于史前时代猎头与断头葬的研究成果[7],并结合随葬原始巫术法器的现象,认为墓主人的身份是氏族部落的酋长兼巫师。吴汝祚、吴钊等先生给予了认同[8]。

。通过对2个保存完好的颅骨形态和尺寸的测量与分析,贾湖人的种族特征属于亚洲北部的蒙古人种(包括北亚和东北亚)。贾湖居民与同一时代(即新石器时代)、同一地区(即今河南省境内)的居民最为相似,基本上代表了新石器时代当地居民的体质特征。与黄河下游(即今山东省)的居民有密切关系,属于同一个类型。张居中先生认为可能是东夷部落中太昊氏的先民[6]。他引述陈星灿先生关于史前时代猎头与断头葬的研究成果[7],并结合随葬原始巫术法器的现象,认为墓主人的身份是氏族部落的酋长兼巫师。吴汝祚、吴钊等先生给予了认同[8]。

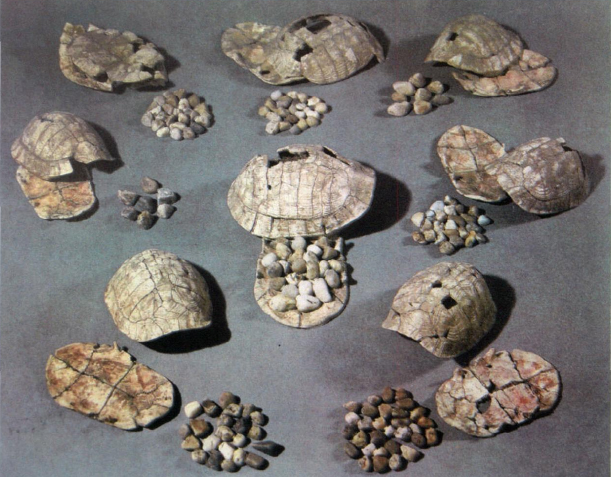

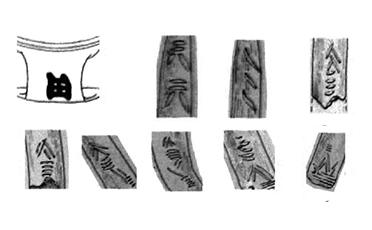

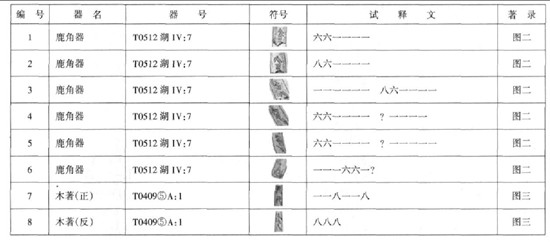

表一 贾湖遗址出土契刻符号一览表

注:部分器物上只有刻划线条的,本文暂未纳入。10、11为疑似。

在贾湖遗址的14件器物上发现契刻符号17例(见表一)。这些符号的刻痕一般较深、成型。其中,M344:18龟腹甲契刻的图案类似人类眼睛。从该符号笔画一侧较平齐、一侧略有毛边的现象判断,似乎是用单刀斜刃契刻而成。饶宗颐先生认为,在新石器时代一目或多目的纹样符号代表了富庶女神(fertility goddess)[9]。蔡运章先生引述《周易•说卦传》中“离为龟”、“离为目”的记载,认为“ ”字是离卦之象,并推论是巫师为了记录八卦之象而创造的[10]。随后,蔡运章、张居中通过对刻划符号的释读,断定为伏羲氏时代的卦象文字[11]。日本学者荒木日吕子认为,龟甲刻上“

”字是离卦之象,并推论是巫师为了记录八卦之象而创造的[10]。随后,蔡运章、张居中通过对刻划符号的释读,断定为伏羲氏时代的卦象文字[11]。日本学者荒木日吕子认为,龟甲刻上“ ”表示了眼的强大灵力[12]。冯时先生通过与古彝文“吉”字字形、字义的比较研究,将“

”表示了眼的强大灵力[12]。冯时先生通过与古彝文“吉”字字形、字义的比较研究,将“ ”释读为吉凶之“吉”[13]。冯凭、吴长旗等先生,将

”释读为吉凶之“吉”[13]。冯凭、吴长旗等先生,将

阐释为太阳崇拜的标志[14]。张居中、王昌燧认为,贾湖契刻符号已经进入了用一个表意符号或一组抽象的图画来记录一句话或一件事情的阶段[15]。随后,张居中先生提出贾湖契刻文字与殷墟甲骨文在笔势、笔画组合等方面有着惊人的相似,具有原始文字的性质,可能是汉字的真正源头[16]。王震中先生则认为在缺乏系统性佐证材料的情况下,应当审慎地对待八千年前的贾湖遗址刻划符号与三千年前的甲骨文之间的联系性[17]。

阐释为太阳崇拜的标志[14]。张居中、王昌燧认为,贾湖契刻符号已经进入了用一个表意符号或一组抽象的图画来记录一句话或一件事情的阶段[15]。随后,张居中先生提出贾湖契刻文字与殷墟甲骨文在笔势、笔画组合等方面有着惊人的相似,具有原始文字的性质,可能是汉字的真正源头[16]。王震中先生则认为在缺乏系统性佐证材料的情况下,应当审慎地对待八千年前的贾湖遗址刻划符号与三千年前的甲骨文之间的联系性[17]。

图9 M233内出土龟甲与石子

图十10 贾湖遗址出土龟甲与石子

1959年山东泰安大汶口遗址第一次发现了有穿孔、腹装石子的龟甲,引起了学术界对中国史前用龟现象的关注[18]。贾湖遗址出土的349座墓葬中,随葬龟甲的达到了23座,而且多数伴出石子[19]。蔡运章先生认为龟甲是占卜的工具[20]。范方芳进一步阐释了《舞阳贾湖》报告的观点,认为龟甲器是巫师的特殊器物,具有一器多用的功能[21]。学者们也探讨了M344等出现1组8龟和8音骨笛等现象,把原来认为是仰韶时期才有的数量8的概念上推了1000多年[22]。这些现象表明,贾湖遗址存在着与巫师和巫术活动有关的龟灵崇拜,具有原始宗教的性质。所以,张居中先生提出中国传统文化中具有重要地位的龟文化,早在8000年前的贾湖文化时期就已经初步形成[23]。

综合以上信息,可以做出以下综合判断。一是贾湖遗址刻符龟甲的时代确凿无疑,是距今8200—8600年新石器时代中期裴李岗文化时期人类的遗物。二是刻符龟甲的所有者即墓主人是新石器时代黄淮流域兼有巫师身份的部落酋长。三是刻符龟甲的用途是兼有巫术与发声功能的原始宗教用器。四是龟甲上的刻符是目前中国境内发现时代最早的契刻符号,虽然与后世的甲骨文有相似的地方,但是缺乏足够的佐证材料证明两者的联系性。因此,称之为具有原始文字性质的符号较宜。不可否认的是,贾湖遗址刻划符号为研究中国文字的起源提供了重要的指示线索。五是贾湖遗址及其出土的刻划符号在中国早期文明研究中具有重要的地位和价值,期待进一步的考古发掘与研究。

汉字是世界上使用寿命最长的文字。学术界公认,甲骨文是我国目前所见最早的成体系记录语言的文字,而不是我国最原始的文字。在商代以前,汉字经历了一段相当长的发展过程。贾湖遗址刻符龟甲的发现对于认识汉字起源具有重要的指示意义。

图11 古埃及托特神(Thoth)像

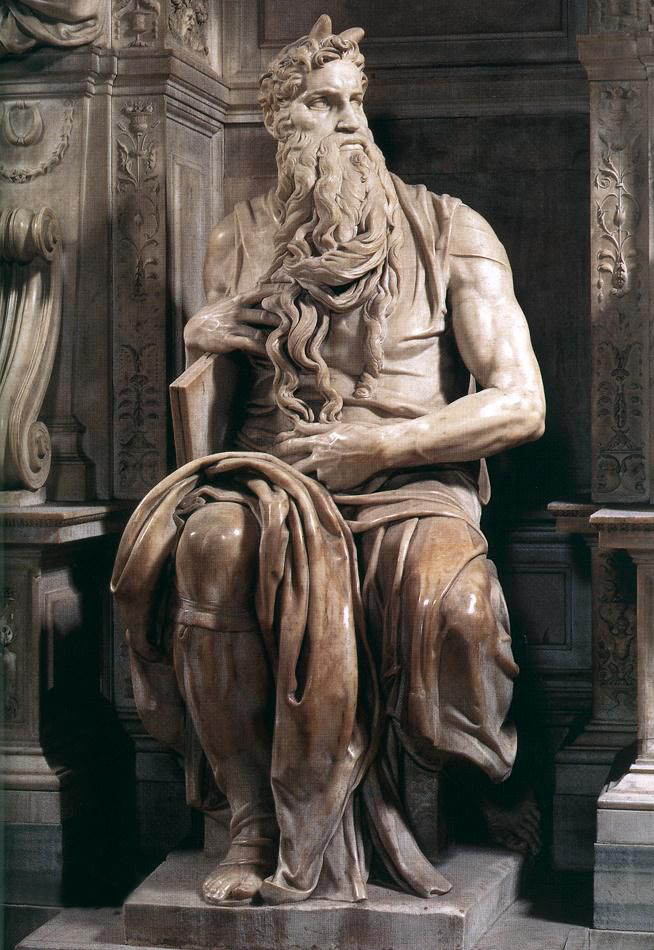

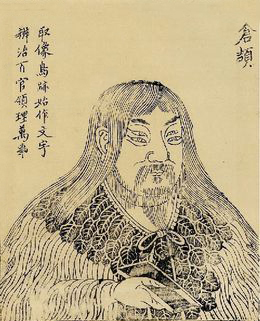

图12 古希伯来摩西(Moses)像

图13 仓颉像

关于文字的起源,各国都有不同的神话传说。古埃及人相信托特神(Thoth)是文字的发明者。古希伯来人认为摩西(Moses)是文字的创造者。中国古人把传说中黄帝时代的史官仓颉看作文字的创造者,并还有“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”的传说。上世纪,沈兼士先生的文字画阶段学说、唐兰先生的中国文字起源于图形学说影响很大[24]。王晖先生把距今8000-7000年的裴李岗时期划为中国早期文字性符号起源阶段,把距今5000年之前的仰韶文化时期划为文字性符号的大发展时期,把距今4500-4000年之间的龙山文化(传说时代的尧舜至夏初时期)划为汉字体系的正式产生时期[25]。笔者认为,该分期意见是合理的。下文主要针对距今约5000年以前、与贾湖遗址裴李岗文化同时期或相近的彭头山文化、大地湾一期文化、跨湖桥文化等遗址发现的刻划、彩绘符号进行比较分析。

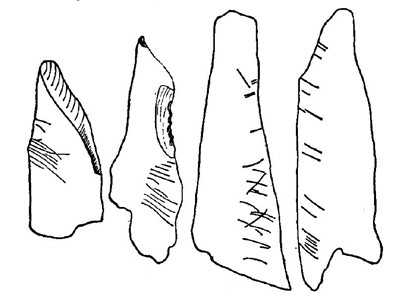

图14 旧石器时代峙峪遗址出土骨片上的割痕

需要指出的是,曾有学者把距今约2.8万年的山西朔县峙峪村旧石器时代遗址发现的人工刻痕作为刻划符号。发掘者之一的尤玉柱先生把这些刻痕统称为记号,并把一件野马肱骨上的痕迹解读为猎捕普氏羚羊和鸵鸟的场景[26]。袁广阔等先生提到该遗址出土的一件骨器上有等3个契刻符号[27],但笔者未在发掘报告中检索到相关内容。张俊山先生在对这些人工作用痕迹研究后,将之称为人工割痕[28]。从目前已经发表资料并结合旧石器时代的研究成果看,该类人工作用痕迹称为人工割痕是科学的。旧石器时代人类已经有了数字的概念且用于计数的推论言之过早。总体来看,从目前的考古成果和研究状况来看,张俊山先生的解读显然更合理。

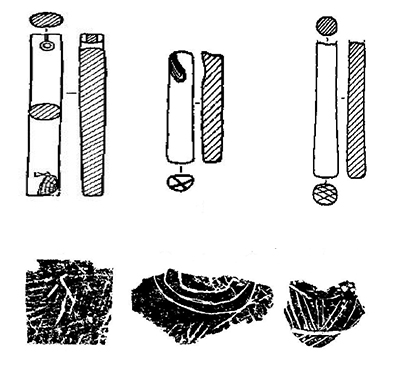

图15 彭头山文化出土刻划符号

彭头山文化是分布在湖南省北部的洞庭湖周围和湘、资、沅、澧四水下游地区以及长江三峡东部至江汉平原之间的长江沿岸的新石器时代中期文化,也是目前长江中游地区发现的最原始的新石器时代文化,距今约8500-7500年。发掘者认为八十垱遗址发现的少量器底划纹和刻符,划纹较规范,而刻符的含义不明[29]。刘志一先生认为彭头山遗址石棒饰上形刻划具备文字的流通性与定型化特征,并用古彝文进行了解读。他还用古彝文将贾湖遗址发现的柄形石饰上的4个刻符解读为“荒野孤”[30]。从表二列举的部分甲金文可以看出,两者在字形结构上的相似度非常高。不同的是,一个是横置,一个是竖置。李孝定先生引证仲五父器、戈五甗、伯农卣等器的资料,认为与甲骨文做五字的用法相同[31]。因此,在不考察器物所属考古学文化内容与源流的前提下,单纯用古彝文比较,做出形符号是古彝文的判断显然过早。

表二 “五”字甲骨文、金文字形表[32]

图16 大地湾一期文化出土刻划彩绘符号

大地湾一期文化(也称老官台文化)是分布在渭水流域与陕甘地区、早于仰韶文化的一类新石器遗址,距今约7900-7000年。在秦安大地湾一期文化中发现了23片彩绘符号陶片,多为用红彩画的连续性线条或单独个体的符号。值得注意的是,在白家村这个比较单纯的大地湾一期文化遗址还发现了7个刻划在陶片上的符号(见图十七)[33]。大地湾一期与西安半坡、临潼姜寨、大地湾二期上的陶器符号,形状大小基本相同。发掘者认为有些可能具有记事或表达某种意义的功能[34]。总体而言,在大地湾一期文化中,这类彩绘、刻划符号发现的数量较少,缺少可资比对的数据,难以就其表达的意义、内容做进一步分析。

图17 跨湖桥文化出土彩绘刻划符号

跨湖桥文化是浙江境内以湘湖及其周围地区为重要分布区的新石器时代中期文化遗存,年代距今约8000~7400年。学术界认为,跨湖桥文化年代早于河姆渡遗址,文化面貌不同于中国东南沿海地区原有的其他考古学文化,是一种新的发现[35]。在跨湖桥文化3件器物上共发现9个符号。王长丰等先生把跨湖桥文化出土符号分为绘图类与易卦符号两类,并重点对易卦类符号做了释读[36]。牛清波先生在此基础上对释读内容进行了部分修正[37]。彩绘“田”字形符号均位于陶罐双耳的正面,虽与后世田字的字形结构相似,但因数量太少,缺少比较资料,似乎解释为装饰图案更为妥当。而出土的刻划符号,确实与后世易卦相类。目前来看,王长丰牛清波等先生的解读应当是合理的。不过,据此得出文字起源于易卦的结论似乎也有些过早。文字是语言的载体,寻找文字起源不能忽视对语言起源、族属等因素的考察。这个课题应该有更科学的方法论做指导。

图十九 王长丰、张居中、蒋乐平先生对跨湖桥文化易卦类刻划符号的释读[38]

此外,因贾湖遗址首次在龟甲上发现了契刻符号,很多学者对贾湖龟甲刻符与殷墟甲骨文的联系进行了广泛讨论。其中,王晖先生的意见最具有代表性。王晖先生认为,贾湖刻符与殷墟甲骨文具有高度的相似性,为探索甲骨文的起源提供了可靠的证据。他提出,贾湖遗址龟甲、陶器上的“目”“九”“乙”、“甲或七”“八”“日”“永”等符号,可与殷墟甲骨文的写法相对照,并且具有较高的象形性,从中可以观察到文字性符号形成初期的面貌,应是有语义的文字性符号,符合原始文字起源于图画的观点(见表三)[39]。

表三 贾湖遗址刻符与甲骨文、现代汉字比较表

甲骨文,又称“契文”“甲骨卜辞”“殷墟文字”或“龟甲兽骨文字”,是契刻在龟甲和兽骨上的占卜、记事文字。属于上古汉语的记录载体。有时候也被认为是汉字的书体之一,是中国现存最古老的一种成熟文字,最早出土于河南省安阳市的商代遗址——殷墟。

目前,能见到的最早的甲骨契刻实物是在河南省新石器时代裴李岗文化贾湖遗址发现的。在殷墟时期,甲骨文已经成为相当成熟的文字。

据不完全统计,自1899年甲骨文发现以来,殷墟共出土甲骨约15万片,发现单字约4500个。其中,有1000多个单字已经被释读,其它未被释读的大多是地名或人名。甲骨文记录的内容十分丰富,涉及商代社会的各个领域,不仅是反映商代历史的最为珍贵的史料,而且也是中国最早的文献记录。早在19世纪,一些专家学者就对甲骨文的性质、内容、断代、分期等开始了研究,并将其分为武丁、祖庚和祖甲、廪辛和康丁、武乙和文丁、帝乙和帝辛五个时期。殷墟甲骨文的发现和研究,是中国学术史上的一件大事,使中国上古史和考古学研究进入了全新的阶段。目前,甲骨学已经成为一门世界性的学问。

甲骨文记录的内容显示,殷商时期,商王室的占卜活动十分频繁,几乎每事必卜,祈求天帝、祖先和自然神灵的护佑。《礼记·表记》中有“殷人尊神,率民以事鬼,先鬼而后礼”的记载。占卜的内容基本上以商王、贵族为中心,就其关心的问题,通过贞人向上帝、鬼神、先公先王等求疑问卜,以便预示吉凶,祈望得到庇佑。占卜所用的材料主要是龟腹甲和牛肩胛骨,也有少量的龟背甲。鉴定结果反映,占卜所用的龟主要产自今天的中国南方沿海,有的甚至产自今天的马来西亚。牛肩胛骨则主要为本地所产。

占卜用的甲骨,在使用前要进行整治和凿、钻等工序。占卜时,烧灼甲骨上的凿、钻处。甲骨因受热不均,会出现不同形态的裂纹,占卜者则根据裂纹的形态来判断吉凶。甲骨经过占卜契刻后,有的被有意识的存储起来,如1936年发现的YH127甲骨窖穴、1991年发现的花园庄东地H3甲骨窖穴等,都是集中保存的例子。有的则散落废弃,如出土于宫殿宗庙遗址的零星甲骨和一些练习用的刻辞等。

甲骨文记载的内容非常丰富。按照《甲骨文合集》的统计和分类,甲骨文的内容主要可分为4大类:(一)阶级和国家。包括奴隶和平民、奴隶主和贵族、官吏、军队、刑罚、监狱、战争、方域、贡纳等内容;(二)社会生产。包括农业、渔猎、畜牧、手工业、商业、交通;(三)思想文化。包括天文历法、气象、建筑、疾病、生育、鬼神崇拜、祭祀、吉凶梦幻、卜法、文字;(四)其它。

甲骨文是中国目前最早成系统的文字,具有重要的历史和科学价值。它的发现,弥补了中国古代典籍中对商代历史记载不足的缺陷,为我们今天研究商代社会、重建商代历史提供了不可多得的珍贵资料。甲骨文中关于商人祭祀上帝、天地、自然神祗和祖先的大量记载,反映出中国古代社会早期人们对自然的敬畏和朴素的宗教情感,使我国古代文献中关于“殷人尚鬼”“国之大事,在祀与戎”的记载得到了印证。甲骨文中关于国家、职官、刑罚、监狱、军队、战争的记载,则从不同的侧面揭示了商代的家族形态、阶级结构、社会形态。甲骨文中关于农业生产、农作物种类、农业收成、畜牧业和渔猎的记载,则反映了商代社会发达的生产力水平。甲骨文中关于天文历法、气象、医学的记载,则为古代科技史的研究提供了珍贵的资料。同时,文献中的商王世系,人方、土方、亘方、鬼方、羌方等活跃于商代疆域周围的重要方国也在甲骨文中得到了证实。

甲骨文作为一种较为成熟的文字,已经具备了后世汉字结构的基本形式。汉字“六书”的造字方法,在甲骨文中都有体现,文法也和现代汉语语法也基本一致。此后,汉字的书体虽然经历了篆书、隶书、楷书等的演变,但是,以形、音、义为特征的文字和基本语法基本保留下来,至今仍为世界上五分之一的人口所使用,对中华文明的形成与发展起到了重要作用。

参考文献

[1]河南省文物考古研究所.舞阳贾湖[M].北京:科学出版社,1999(2):455-461.中国社会科学院历史研究所.甲骨文合集补编[M].北京:科学出版社,1999(7):1468.

[2]刘庆柱.中国考古发现与研究(1949-2009)[M].北京:人民出版社,2010(4):114. 中国社会科学院考古研究所.中国考古学﹒新石器时代卷[M],北京:中国社会科学出版社,2010(7):130. 杨育彬,袁广阔.20世纪河南考古发现与研究[M].郑州:中州古籍出版社,1997(12):113.

[3]邵望平,高广仁.淮系古文化概说[A],中国史前考古学研究——祝贺石兴邦先生考古半世纪暨八秩华诞文集[C].西安:三秦出版社,2003(11):334.

[4]俞伟超.舞阳贾湖·序[A],舞阳贾湖[M].北京:科学出版社,1999(2):i.

[5]石兴邦.喜读《舞阳贾湖》[J].考古,2001(6):82.

[6]张居中.舞阳贾湖·前言[A],舞阳贾湖[M].北京:科学出版社,1999(2):ix-x.

[7]陈星灿.史前的猎头与断头葬[J].中国社会科学院研究生院学报,1989(6):73-78.

[8]同注释[1]:989. 吴汝祚先生认为是刻符掌握者与富有者的觋巫,在社会上是居有高层次的领导者、统治者。见吴汝祚.舞阳贾湖遗址发掘的意义[J].中原文物,1991(2):4. 吴钊先生认为是一献身殉社的巫师或氏族领袖。见吴钊.贾湖遗址龟铃骨笛与中国音乐文明之源[J].文物,1991(3):54.

[9]饶宗颐.陶符、图案与文字[A],符号、初文与字母——文字树[C].上海:上海书店出版社,2000(3):27-28.

[10]蔡运章.中国文字的起源与远古刻画符号——中国古代卦象文字简论[A],见中国高等科学技术中心.原始农业对中华文明形成的影响[C].北京,2001(3):141,144.

[11]蔡运章,张居中.中华文明的绚丽曙光——论舞阳贾湖发现的卦象文字[J].中原文物,2003(3):17-22.

[12](日)荒木日吕子.从淮河流域发现的符号所看到的世界观[A].2004年安阳殷商文明国际学术讨论会论文集[C].北京:社会科学文献出版社,2004(9):556.

[13]冯时.试论中国文字的起源[J].四川文物,2008(3):47-48.

[14]冯凭,吴长旗.舞阳龟甲刻符初探[J].中原文物,2009(3):51-58.

[15]张居中,王昌燧.试论刻画符号与文字起源——从舞阳贾湖契刻原始文字谈起[J],中国书法,2001(2):47-48.

[16]同注释[1]:960.

[17]王震中.中国文明起源的比较研究(增订本)[M].北京:中国社会科学出版社,2013(3):234.

[18]高广仁,邵望平.中国史前时代的龟灵与犬牲[A],见中国考古学研究编委会.中国考古学研究——夏鼐先生考古五十年纪念论文集[C].北京,文物出版社,1986(8):57-70. 栾丰实.大汶口文化的骨牙雕器、龟甲器和獐牙勾形器[A],见海岱地区考古研究[C].济南,山东大学出版社,1997(6):181-200. 陈星灿,李润权.申论中国史前的龟甲响器[A].见邓聪,陈星灿主编.桃李成蹊集——庆祝安志敏先生八十寿辰[C].香港:香港中文大学中国考古艺术研究中心,2004(1): 72-87.

[19]同注释[1]:967.

[20]同注释[10]:141.

[21]范方芳.中国史前用龟现象研究[D].中国科学技术大学博士学位论文,2010(4):57.

[22]同注释[1]:951.

[23]同注释[1]:969-970.

[24]沈兼士.从古器物款识上推寻六书之前的文字画[A].沈兼士学术论文集[C].北京:中华书局,1986(12):67-71. 唐兰.古文字学导论(增订本)[C].济南:齐鲁书社,1981(1):71-83.

[25]王晖.中国文字起源时代研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2011(5):5-23.

[26]尤玉柱.峙峪遗址刻划符号初探[J].科学通报,1982(16):1009-1010.

[27]袁广阔,马保春,宋国定.河南早期刻画符号研究[M].北京:科学出版社,2012(6):158.

[28]张俊山.峙峪遗址碎骨研究[J].人类学学报,1991(4):338-339.

[29]湖南省文物考古研究所.彭头山与八十垱[M].北京:科学出版社,2006(8):291,297.

[30]刘志一.湖南彭头山刻符考证[J].江西文物,1991(3):7-8.

[31]于省吾.甲骨文字诂林[M].北京:中华书局,1999(12):3574-3575..

[32]高明,涂白奎.古文字类编(增订本)[M].上海:上海古籍出版社,2008(8):88.

[33]中国社会科学院考古研究所.临潼白家村[M].成都:巴蜀书社,1994(8):82-84.

[34]甘肃省文物考古研究所.秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2006(4):46-48.

[35]浙江省文物考古研究所,萧山博物馆.跨湖桥[M].北京:文物出版社,2004(12):334. 中国社会科学院考古研究所.中国考古学﹒新石器时代卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010(7):185.

[36]王长丰,张居中,蒋乐平.浙江跨湖桥遗址所出刻划符号试析[J],东南文化,2008(1):26-29.

[37]牛清波.浙江跨湖桥遗址所出刻划符号补释[J].中原文物,2013(1):60-62.

[38]同注释[36]:29.

[39]同注释[25]:8-9.

你认为这个刻划符号是目字吗?它是中国汉字的源头吗?它与殷墟甲骨文有联系吗?这个龟甲的用途是什么呢?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问和猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案择优公布。

请联系我们《每周一品》栏目电子邮箱:meizhouyipin@chnmus.net

周伟,河南大学博物馆学专业毕业,文博馆员,现任安阳博物馆馆长。主要研究方向:考古学研究、文化遗产保护、博物馆学。