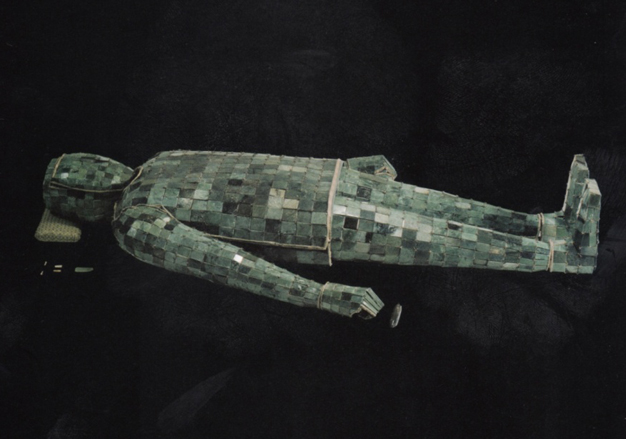

2-3金缕玉衣

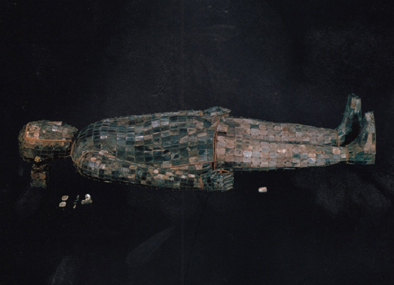

金缕玉衣,玉质,汉代文物,一件,复原后由2008片玉片组成,1985年河南省商丘永城僖山一号汉墓出土。

僖山一号汉墓位于河南省永城市芒砀山脉僖山山顶的东端,1984年文物普查时发现,1985年进行了抢救性发掘。僖山一号汉墓早年被盗,但依旧发现多块玉衣片,后经修复,证实是西汉晚期某位梁王[1]的金缕玉衣。

玉衣分为头部、上衣、裤筒、手和鞋五大部分。头部由脸盖和头罩构成,脸上勾勒鼻子的轮廓。上衣由前片、后片、左右袖筒组成。裤筒、手、鞋各分左右两件。手部作握拳状,鞋为方头高腰形。全套玉衣共用2008片玉片组成,玉片之间用金丝加以连缀。汉代在死者的七窍中也往往塞有玉器,与玉衣构成一套人体外完整的外衣。此件金缕玉衣即附有供手握的玉猪、口含的玉蝉、玉耳塞、玉鼻塞等。

玉片颜色可分为碧青色、青灰色、青白色、灰绿色、灰白色、白色、黑灰色等,以碧青色玉衣片数量最多。少数玉衣片因受水土沁蚀,表面呈灰褐色或黑色斑块。玉衣片绝大多数两面磨光,少数仅正面磨光,背面保留有切割痕迹。大多数玉衣片为素面,有少数玉衣片为其它玉器残片改制而成, 上面保留有旧有纹饰。玉衣片的形状、大小和尺寸各不相同。玉衣片按其形状可分为圆角长方形、长方形、窄长条形、正方形、长条梯形、直角梯形、三角形、圆形、平行四边形、不规则四边形、环形、拱桥形玉鼻罩等数种,其中以长方形玉衣片数量最多。

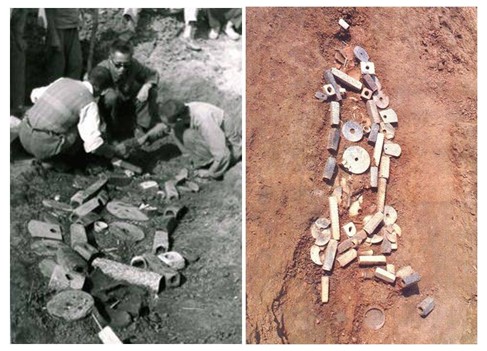

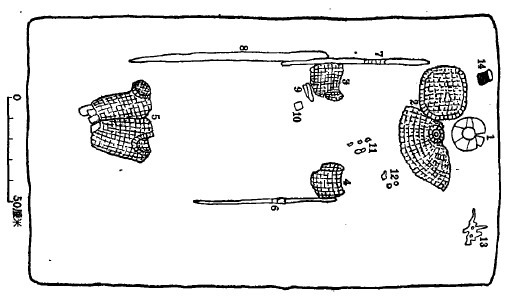

在中国玉文化发展进程中,两汉是一个重要的转折时期,玉器的礼制性作用在经历了新石器时代和商周的发展之后达到了巅峰。汉玉的一大特色是走向极端迷信化的葬玉,这之后的玉器,佩玉逐渐融入了现实生活,葬玉逐渐消失,进入了中国玉器发展的新阶段——世俗化发展阶段。因此可以说汉代是葬玉的黄金时代[2]。所谓葬玉即指是为下葬而做的、用于殓尸的玉器,其起源甚早,有学者认为可以追溯至良渚文化时期[3]。良渚文化许多大墓出土很多玉器,且这些玉器多遍布墓主全身,如江苏省常州市武进寺墩三号墓和浙江省余杭市反山大墓。(图一、图二)至龙山文化时期,已出现专门放置死者口中的玉琀,此种做法一直延续至商代。至周代由于丧礼的完善,也随之发展出一套在整个丧礼过程中为死者的特设玉器,如饰棺用玉、玉覆面、玉琀、玉握、丧葬用璧、足端殓玉、祭祀用玉等[4]。

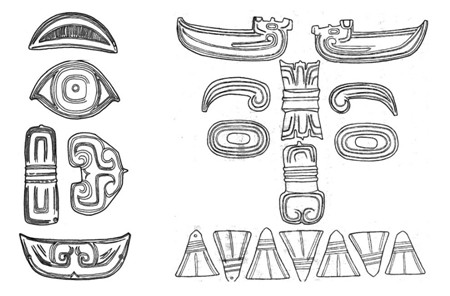

图一 江苏省常州市武进寺墩三号墓出土的玉器

图二 浙江省余杭市反山M20、M23出土的玉器

其中玉覆面和一些缝缀于衣服上的玉器被认为是两汉玉衣的雏形[5]。玉覆面出现于西周共王时期,沣西张家坡M157所出土玉覆面饰为迄今为止所见最早的玉覆面。(图三)西周中晚期是玉覆面的繁荣期,像王室重臣井叔、诸国国君墓葬如晋侯墓地、虢国墓地中均出土有更加复杂、完善的玉覆面。(图四、图五)在西周中晚期和两周之际,玉覆面主要见于第一等级墓葬,而在春秋晚期以后,各个等级墓葬均见使用,如洛阳中州路和邯郸百家村等墓地中众多的第四等级墓葬也使用,当此之时,原来的玉覆面也就转变为石覆面了。有迹象表明,在战国末期一些高等级墓葬可能已经使用玉衣,覆面也相应地被玉衣的头罩所取代。如中山王墓椁室内残留200余件玉片,而这些玉片之上又多有穿孔。相应地,《吕氏春秋•节丧》言当时贵族丧葬中有“含珠麟施”之俗,高诱注云:“麟施,施玉于死者之体如鱼鳞也。”西汉时期出现的玉衣则是承其绪[6]。

图三 陕西省沣西县张家坡M157、M303出土的玉覆面

图四 山西省晋侯墓地M62出土的玉覆面

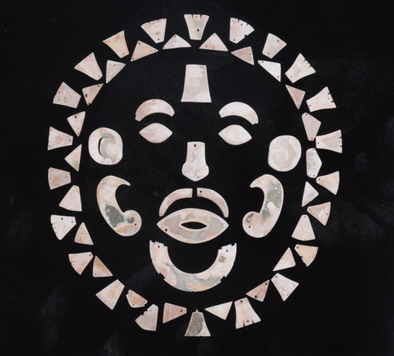

图五 河南省三门峡虢国墓地出土的玉覆面

金缕玉衣的使用直接反映了当时的社会等级,是当时等级制度化的表征之一。玉衣是汉代皇帝和高级贵族死时使用的殓服。在汉代文献中,玉衣又称“ 玉匣”、“玉柙”。根据文献记载玉衣的使用是分等级的,《后汉书•礼仪志》记载皇帝死后使用金缕玉衣,诸侯王、列侯始封、贵人、公主使用银缕玉衣,大贵人、长公主使用铜缕玉衣。根据考古发掘资料,依据穿缀玉衣片的丝缕质地的不同,也可将玉衣分为“金缕玉衣”、“银缕玉衣”、“铜缕玉衣”和“丝缕玉衣”。

目前西汉时期出土金缕玉衣14套。西汉早期所出的形制完整的玉衣中,属诸侯王级别的墓葬有徐州狮子山楚王陵、徐州北洞山汉墓等,这些墓主使用的都是金缕玉衣;而徐州九里山汉墓、陕西咸阳杨家湾4 号汉墓等墓葬的墓主或为刘姓诸侯王的家族成员、或为列侯,其身份较诸侯王为低,使用的是银缕玉衣;四川绵阳早期汉墓的墓主使用的是铜缕玉衣,身份应更低。可见玉衣的使用在西汉早期已有一定的等级限制。西汉中后期玉衣使用逐渐增多,其使用制度也在西汉早期的基础上发展得更为严格,这一时期除皇室成员和实力较强的诸侯王外,金缕玉衣如非特赐是严禁使用的。如《汉书•霍光传》记载:“光薨,上及皇太后亲临光丧。太中大夫任宣与侍御史五人持节护丧事。中二千石治莫府冢上。赐金钱、缯絮、绣被百领,衣五十箧,璧珠玑玉衣,梓宫、便房、黄肠题凑各一具,枞木外臧椁十五具。”像霍光这样的皇亲国戚、功勋重臣也只有得到皇帝的赏赐才能使用玉衣。而从这一时期的考古资料来看,出土金缕玉衣的墓葬如河北满城汉墓、河南永城窑山3号汉墓、高邮神居山汉墓、盱眙大云山汉墓等墓的墓主主都是当时势力较大的诸侯国国王;而使用银缕和铜缕玉衣的墓主则大都是实力较小的诸侯国王或其家族成员。

西汉后期玉衣的使用等级严格化不仅体现在穿缀玉衣的缕丝上,制作玉衣所使用的玉材也成为区分玉衣等级的标志之一。如扬州“妾莫书”木椁墓出土的是铜缕琉璃衣,虽然琉璃在汉代也很难得,但它远不如玉材那样名贵,身为广陵王侍妾的“妾莫书”身份要低于诸侯王、列侯等人,为了以示区别,她使用了铜缕琉璃衣。

可见这项制度在西汉使用不是那么严格,经历了较长的发展时间,而到东汉则较为完善,目前考古所见东汉诸侯王、列侯墓葬中没有金缕玉衣的出土,诸侯王级别的墓葬中出土的都为银缕玉衣,列侯及其同等级别的墓葬中出土的玉衣则全用铜缕穿缀。但到东汉后期,由于朝廷的衰落,礼制遭到破坏和僭越。王符《潜夫论•浮侈篇》载:“今京师贵戚,郡县豪家,生不极养,死乃崇丧。或至金缕玉匣,檽梓楩楠,良田造茔,黄壤致藏,多埋珍宝偶人车马,造起大冢,广种松柏,庐舍祠堂,崇侈上僭。”另外,玉衣的材料除玉质和琉璃质玉衣外,还出现了用大理石和汉白玉石代替玉料制作玉衣的现象。

金缕玉衣因是殓服,因此它反映了时人的生死观念和态度。远古时代,由于人类生产技术的原始与落后,头脑的愚昧与单纯,对人之生老病死不能合理解释,于是产生了对大自然的崇拜和对虚拟的“神”的信仰。这种迷信思想长期统治、禁锢于人。《左转•昭公七年》载“人生始化日魄, 既生魄, 阳曰魂。”《礼记•郊特牲》曰“魂气归于天,形魄归于地。”即是说,人生在世有魄附于形体之上,人死之后,附魄之尸葬埋于地,而魂则化气升天。而且西汉前期尊崇道家思想,追求长生不死和升仙。而古人认为天然的玉石凝结了天地精华,只要把玉器覆盖在尸体的表面便可以保护尸身不朽,使魂魄化气升天。因此,他们不仅生前热衷佩带玉器, 死后还要口含玉片,用玉石制作殓衣,厚葬之风空前绝后。这种“事死如事生”,祈求尸身不腐,正反映了这种迷信思想。

1946 年 9 月,河北邯郸郎村的一座汉墓中出土了许多长方形、方形等形状的玉片,这些玉片大小不一,四周边角有细小穿孔,有的孔中还留有铜绿[7]。这些玉片后来保存在北京历史博物馆(现为中国国家博物馆),根据该墓出土的“刘安意印”铜印可知,墓主为西汉象氏侯刘安意,这是目前最早确认出土玉衣的汉代墓葬。

建国后河北望都二号汉墓、睢宁九女墩汉墓、山东东平陵山汉墓、河北定线北庄汉墓都出土有玉衣片,但这些墓葬都遭到盗扰,玉衣出土时都已散乱,无法了解其真实面目。1968年随着河北满城西汉中山王墓的发掘,出土了两件完整的玉衣,由于这两件玉衣是用金丝编缀成的,因此发掘报告中将这两件玉衣取名为“金缕玉衣”。这使得世人重新看到真实金缕玉衣的面貌和结构形制。

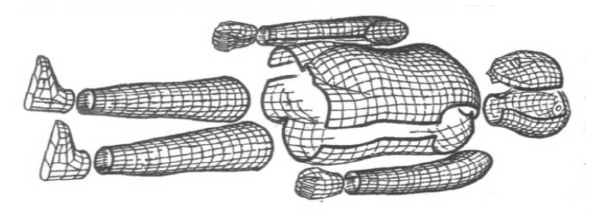

据统计两汉时期出土玉衣、玉套的墓葬有八十一座[8],而其中最著名的莫过于中山靖王刘胜及其妻窦绾墓的金缕玉衣。(图六、图七、图八)中山靖王刘胜,是汉景帝刘启之子,武帝刘彻之异母兄,于景帝三年(公元前154年)分封为第一代中山王,卒于武帝元鼎四年(公元前113年),在位共42年。中山王国在今太行山之东,河北省西部,满城当时称北平县,是中山王国统治的十四个县之一。这件玉衣出土时,随死者的尸骨穿在身上,共分头、上衣、裤筒、手套和鞋五部分,附属的还有双手握的璜形玉器和鎏金镶玉的铜枕。玉衣由大小不同的长方形、正方形、三角形、菱形等光素玉片,于其角处穿透三至五孔不等,用纯金丝结扎而成。玉衣全长188厘米,共有2498块玉片。玉片最长的不过5厘米,最小的边长1厘米,厚约0.2~0.35厘米。其孔眼最大的0.2厘米,最小的仅0.1厘米。全部缀结玉衣的金丝约重1100克。窦绾墓金缕玉衣较刘胜墓的小,长172厘米,共有2160块玉片,所用金丝约重700克。

图六 河北省满城刘胜墓金缕玉衣

图七 河北省满城窦绾墓金缕玉衣

图八 河北省满城刘胜墓金缕玉衣分解示意图

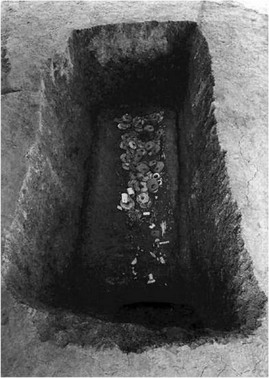

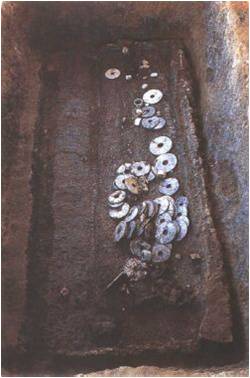

1978年山东临沂县西汉早期刘疵墓中出土的一套玉衣(图九)就只有用金缕编缀成的头罩、手套和脚套[9]。该墓保存完整,因此排除了因遭盗掘而导致玉衣残缺的可能,由于缺少玉衣的上身、衣袖、裤筒三部分,发掘简报中将其定名为“金缕玉套”,这应是玉衣发展过程中出现的过渡现象,是玉衣的不完整形制[10]。

图九 刘疵墓金缕玉套出土情况

1983年,广州象岗南越王墓出土一件丝缕玉衣(图十)。南越国为秦末和西汉早期割据今广东一带的地方政权,墓主为第二代南越王赵眜,在位16年,死后汉廷赐谥南越文王。南越王丝缕玉衣修复后全长173厘米,共用玉片2291块。由于偏处地处岭南,南越国的经济文化发展与中原地区有很大差异,玉衣使用的等级制度也不完善,因此南越王赵眜墓与满城中山靖王刘胜墓虽然年代接近,但墓中出土的丝缕玉衣形制却要原始得多,这是西汉中期玉衣使用制度上的特例。

图十 广州南越王墓出土的丝缕玉衣

汉玉多出自今天的新疆和田,不仅运料困难,而且玉石的切割、磨光、钻孔、编缀等一系列工序也极为费工,只有经济上的发展和社会上的稳定才能提供保证。两汉时期,由于社会稳定,国力强盛,玉器得到很大的发展。到了魏晋时期,战争频繁,经济遭到破坏,反对厚葬、注重社会实际的思想开始流行,曹操和曹丕父子成为薄葬之风的先行者。魏文帝曹丕之所以禁止玉衣的使用,一方面是提倡薄葬,反对劳民伤财,还有一个原因就是当时猖獗的盗墓之风。曹丕在《终制》中说道:“丧乱以来,汉氏诸陵,无不发掘。”汉玉曾是国家富足的标志,墓主身份地位的彰显,但是在汉末动乱之时,美玉却成了祸源。墓室的珍宝引来了盗墓者的垂涎,原本期待用玉衣来保护尸体不朽的墓主,结果却骸骨无存,尊崇美玉盼来生梦碎,就这样随着曹魏风气的转变,汉代玉衣和葬玉文化从此尘封。所谓物极必反,正是因为玉衣的珍贵与难得,让它的命运走向了终结。

河南博物院藏的永城僖山一号汉墓金缕玉衣虽然不是保存得最好的两汉时期的金缕玉衣,也并非最早发掘出土的金缕玉衣,但却是河南省目前所见保存玉片最多、唯一能够复原的金缕玉衣,是梁国王室金玉奢华生活的生动反映。

两周与两汉是中国历史上葬玉最为发达的时期,除去玉器是财富和等级的标志外,您认为还有什么原因使时人如此热崇玉器随葬呢?玉殓葬和玉衣真的能保尸身不腐吗?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问与猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案进行择优公布。

请联系我们:《每周一品》栏目电子邮箱 meizhouyipin@chnmus.net

西汉梁国及梁国墓地

西汉梁国是汉代历史上一个非常重要的诸侯王国,始封于汉高帝五年(前202年) ,初封时乃异姓王彭越,都定陶。彭越被除后,改封高祖次子刘恢为梁王,吕后七年(前181年)徙刘恢赵国,改封其侄子吕产为梁王,不久又将梁国更名为吕国。吕后八年(前180年),吕后卒,吕产欲作乱被杀,朝廷废除吕国,复置梁国,徙济川王刘太为梁王。文帝元年(前179年),朝廷击灭固守济川而不去梁国的济川王刘太,将梁国分为东、砀二郡。文帝二年(前178年),以砀郡复置梁国,封文帝少子刘揖为梁王,都睢阳(今商丘)。文帝十一年(前169年),刘揖游猎时坠马而死,谥为怀王。文帝十二年(前168年),改封淮阳王刘武为梁王,刘武为文帝次子,景帝之胞弟。至公元9年王莽篡权,梁国国除。

刘武以后的梁国王墓位于河南省永城市东北30余公里的芒砀群山。芒砀山是一处起伏不大的石质小群山,由十几座小山头组成,以芒砀山主峰最高,海拔156.8米。公元前144年,梁孝王刘武病死,初葬于永城芒砀山,其后的七代八位梁王死后也相继埋葬于芒砀群山,形成一处分布非常集中的西汉梁国诸侯王家族墓地。西汉梁王陵墓主要分布在芒砀群山的保安山、李山头、夫子山、铁角山、南山、黄土山、僖山、窑山等八座山头上,可分为大型崖洞墓和竖穴石室墓两种。

梁国王墓多为大型崖洞墓,形制多样,结构复杂,反映了当时梁国在诸侯王中强盛的实力。近年来,文物考古部门先后在这里发掘出了大批珍贵文物, 主要包括鎏金车马器、玉器、青铜器、陶器、铁器、石器、铜钱等。其中能够确定墓主的为保安山一、二号墓,一号墓为赫赫有名的、平定七国之乱的功臣梁孝王刘武,二号墓为其王后墓,但这两座墓葬都惨遭盗扰。

注释:

[1]发掘者认为墓主为西汉晚期梁夷王刘遂,但并非确证。

[2]石传荣.两汉诸侯王墓出土葬玉及葬玉制度初探[J].中原文物,2003(5).

[3]汪遵国.良渚文化玉殓葬述略[J].文物,1984(2).

[4]孙庆伟.周代用玉制度研究.上海古籍出版社,2008.

[5]卢兆荫.试论两汉的玉衣[J].考古,1981(1).

[6]孙庆伟.周代用玉制度研究.上海古籍出版社,2008.

[7]史为.关于“金缕玉衣”的资料简介[J].考古,1972(2).

[8]王静统计两汉出土玉衣的墓葬是七十九座,2009-2010年南京博物院考古所在江苏盱眙大云山顶发掘了江都王刘非及夫人墓葬,两座墓都出土了金缕玉衣。

[9]临沂地区文物组.山东临沂西汉刘疵墓[J].考古,1980(6).

[10]王静:《汉代玉衣研究》,2008年河北师范大学硕士学位论文。

曹芳芳,汉,河南省郑州市中牟县人,北京大学考古文博学院2011级硕士研究生,在商周组学习,导师孙庆伟,毕业论文涉及玉器研究。