铜鼎是在新石器时代广泛使用陶鼎的基础上发展而成的。商周时代的青铜鼎,多数不是直接的烹煮器,而是当做“明卑微,别上下”的统治阶级等级制度和权力的标志。一般而言,中小型贵族墓中陪葬一具或两具铜鼎,但王墓中的铜鼎规格悬殊较大。[2]那么鼎的使用制度是如何发展起来的呢?商代初期用鼎制度还没有形成,往往墓葬中只出现一鼎的情况,例如,郑州白家庄二号墓出土的铜鼎。而到了武丁时期,不同等级的用鼎差异已经很明显,用鼎制度是鼎呈偶数组合形式,即成双、成套地出现。例如,殷墟妇好墓出土的大柱足方鼎二件,扁足方鼎两件,大小不同的圆鼎三十二件。到了周代,用鼎制度是鼎呈奇数组合形式出现。

鼎从形态上可以分为方鼎和圆鼎。从现有的考古资料中看,尽管发掘出土的方鼎远比圆鼎要少,但是最大的鼎从二里岗的张寨大鼎到殷墟的司母辛大鼎、司母戊大鼎(目前,学术界有“司母戊鼎”和“后母戊鼎”两种说法,中国国家博物馆网称之“后母戊鼎”)(图六)、牛鼎、鹿鼎,却都是方鼎。它们一般不出自小型墓葬,而是王室、贵族殉葬之物,这正说明方鼎在商代礼器中的重要性[3]。正因为方鼎在鼎类中的这一特殊地位,所以当它与圆鼎一同埋葬时,它又具有了抬升鼎类器乃至食器在青铜礼器群中地位的作用[4]。

图六 司母戊大鼎

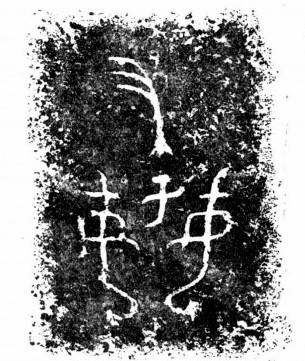

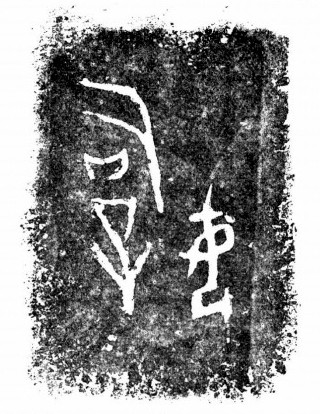

夔纹扁足方鼎出土于殷墟妇好墓中,该墓中出土的190件铸铭铜器中,有“好”或“妇好”铭文的铜礼器,包括各种鼎、偶方彝、方尊、方斝等器物达109件[5]。其中方鼎五件,包括扁足方鼎两件,柱足方鼎三件。两件扁足方鼎,均不超过20千克,铭文为“妇好”(图七)。 一件小柱足方鼎仅重0.7千克,铭文为“妇好”。两件大柱足方鼎分别重128千克和117.5千克,后者有“司母辛”(图八)铭文。“妇好”、“好”铭应是作器者自铭,也就是说,墓中人也就应当是妇好[6]。而“司母辛”铭,是王室成员为祭祀墓主所作,正是显示了妇好地位的重要性,同时由于铸作年代最晚,还能代表该时期的冶铸水平[7],也是反映妇好地位之高的有力佐证。

图七 夔纹扁足方鼎上“妇好”铭文拓片[8] 图八 司母辛大方鼎上“司母辛”铭文拓片[9]