历史上,南山四皓(商山四皓)的故事充满传奇色彩,避乱而隐,维正统正道出仕,功成复隐。在中国文化史上,“南山四皓”是历代文人诗词、绘画作品中反复表现的主题之一。四皓作为一个典故为后人传颂。四皓在历代的政治家、文人墨客的演绎之中,文化内涵日益丰富。

汉代,四皓之隐是待时而隐,适时而出匡扶太子,其事迹散见于《史记》《汉书》《高士传》等典籍中。曹魏时期的曹植写有《商山四皓赞》:“嗟尔四皓,避秦隐形。刘项之争,养志弗营。不应朝聘,保节全贞。应命太子,汉嗣以宁。”

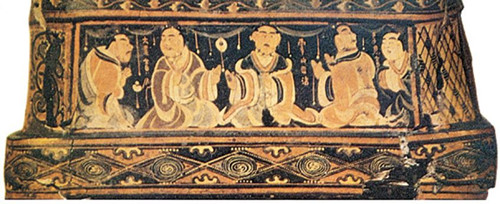

目前所见有关“四皓”的绘画作品,最早的一幅是1931年出土于今朝鲜境内的东汉乐浪郡故地的彩箧漆绘。漆绘若干历史人物和孝子故事,共有九十四人之多。其中一侧有“南山四浩”榜题(图1)[7],从画面来看,此时的“南山四皓”束发戴冠,须眉皆黑,与“南山四浩”并排的还有一人,榜题“孝惠帝”。据此可知,该画面所描绘的应是南山四皓佐助汉惠帝稳固嗣位的故事。[8]

图1 朝鲜境内出土的东汉乐浪郡故地的彩箧漆绘

两汉时期,儒家思想成为正统思想。因此四皓的形象多与辅政惠帝的主题相联,四皓形象庄重、严谨,其行为举止成为古代知识分子完美仕途的范式。[9]此后,四皓辅政的内容便延续下来,在不同的时期,被后人从不同的角度进行诠释和演绎。

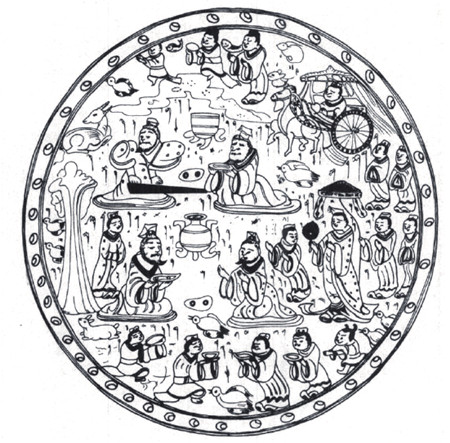

南昌火车站一座东晋墓曾出土有一只彩绘漆盘(图2、图3)。孙机先生在对该漆盘的画像内容进行研究后,认为图中所绘四位老者即是南山四皓,因此主张把该画像定名为“惠太子延四皓图”[10]。表明在该时期的绘画作者心目中,“四皓”故事与惠帝密切相关。此时的“四皓”仍然被视作参与重大政治活动的历史人物。但彩绘的图案中人物形象、色彩同汉代相比,已经有了较大变化,不同与汉代的正襟危坐,图像中其中一老者作抚琴状,四位老人线条流畅,形象自然、舒适,怡然自得。漆盘色彩活泼明快,还饰有动物、祥云、香炉等图案, 可以看出是受魏晋时期仙隐思想的影响。

图2 南昌火车站东晋墓曾出土彩绘漆盘

图3 南昌火车站东晋墓曾出土彩绘漆盘线描图

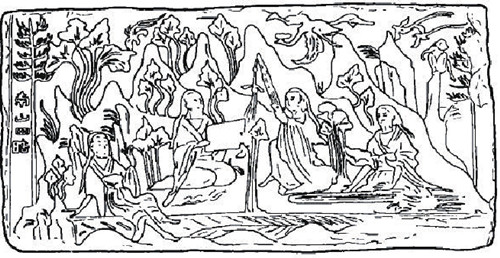

魏晋南北朝时期,随着政治斗争的加剧,受隐逸风尚及道家升仙思想的影响,“四皓”辅政的主题逐渐开始淡化,作为高士代表的四皓逐渐成为独立主题,并被作为独立的隐士形象被突显和推崇,隐逸成为四皓题材的表现重点。晋代皇甫谧作《高士传》记载:“四皓者… …秦始皇时,见秦暴政,乃退入蓝田山而作歌曰… …乃共入商洛,隐地肺山,以待天下定。及秦败,汉高祖闻而征之,不至,深自匿终南山,不能屈已。” 这一时期四皓的人物形象也发生了巨大的改变,一改汉代庄重、严谨,束发戴冠的形象,而是长发披肩、宽衣博带,率真自然的形象(图4)。这与同一时期荣启期竹林七贤画像风格如出一辙(图5)。同时,与本文所述画像砖同时被出土的还有老莱子、王子乔与浮丘公等飞仙题材的内容(图6)。东晋葛洪《抱朴子》的《内篇·黄白》中还有“甪里先生从稷丘子所授化黄金法”的说法,四皓已然被视为仙家,魏晋南北朝时期的隐逸、求仙社会风尚由些可见一斑。

图4 邓县学庄村南朝画像砖墓南山四皓线描图

图5 西善桥竹林七贤及荣启期拼镶砖画线描图(局部)

图6 邓县南朝墓吹笙凤鸣画像砖

隋唐时期,特别是唐人对四皓非常重视,特别是唐中期政局动荡,不少文人选择隐逸避世,加之安史之乱后,商洛四皓庙重建之后(见柳识《新修四皓庙记》),专为四皓所写的赞、铭、赋、论等作品屡见不鲜,如白居易的《答四皓庙》等等,以四皓为典进行吟咏的诗歌作品更是数量众多。

与以往不同的是,唐人在前人的基础上对四皓的材料进行了补充,并从历史的角度开始审视四皓。颜师古注《汉书·王贡两龚鲍传》“汉兴,有园公、绮里季、夏黄公、角里先生”时谈到:

四皓称号本起于此,更无姓名可称,知此盖隐居之人,匿迹远害,不自标显,秘其氏族,故史传无得而详,至于后代皇甫谧、圈称之徒及诸地理书说,竞为四人施安姓宇,自相错互,语又不经,班氏不载于书,诸家皆臆说,今并弃略,一无取焉。

苏顾《夷齐四皓优劣论》是现存最早的唐代散文中关于四皓的专论,苏文强调四皓“忠主道”,“直之德衰,则岩穴全生,刘之德盛,则衣冠就列。夏黄公之徒知时也。”梁肃《四皓赞》认为四皓不和刘邦合作的原因是“德宜辅王而偶生霸世”,“生非其时”,但四公“知几”。

宋代,四皓形象在诗文中、绘画作品中广泛出现,王禹偁撰《四皓庙碑》一文,云“《易》称:‘知进退存亡而不失其正者,其唯圣人乎!’先生避秦,知亡也;安刘,知存也;应孝惠之聘,知进也;拒高祖之命,知退也。四者备矣,而正在其中,先生非圣而孰为圣乎?”四皓形象和内涵被进一步补充和完善,将四皓由“贤人”推至“圣人”之位。

值得注意的是,宋人在赞誉四皓高洁品行、道德的基础上,也对前代关于四皓的记述提出质疑。司马光、宋濂、朱熹、王阳明等文坛巨子都就四皓叙事、姓氏、籍贯、去处等内容的真实性提出怀疑。如:司马光《资治通鉴考异》有云:“岂山林四叟片言,遽能柅其事哉?”“此特辩士欲夸大四叟之事,故云 …… ”且言司马迁“ 好奇多爱而采之,今皆不取” 。

宋濂赞成颜师古对四皓姓氏、籍贯的质疑:“予方疑其诞妄不经,及读颜师古汉书注,果谓四人者匿迹远害,氏族无得而详,皆后世皇甫谧圈之徒及诸地里书说所傅会,可见古人读书精审,固有以及之者矣。”[11]

宋人对四皓的质疑应与宋代理学兴起,宋人在认识论上本着格物致知的精神,讲求穷理的文化精神紧密相关。此外,唐宋以来的崇老敬老的风尚也和四皓题材相结合,拓展了四皓文化的内涵,宋代李公麟《商山四皓会昌九老图》(图7)就是宋代耆老会社会风尚的体现。绘画中,四皓被描绘成为典型的宋代文人的形象,同时也是年高贤德的代表。

图7 北宋李公麟 商山四皓会昌九老图(局部)

明清时期,四皓形象逐渐发展成为仙寿的代表,四皓被作为神仙也供奉,诗文、绘画作品中也往往着意刻划四皓银须皓首、怡然山水的仙寿形象。(图8、图9)

图8 明张路 商山四皓图

图9 清黄慎 商山四皓图

综上所述,从四皓题材的流变可以看出,四皓题材内容的演绎主要呈现出几个向度:1.四皓是稳固惠帝嗣位政治事件的重要参与者,刘邦、张良、刘盈是故事的主线,四皓是辅助的形象,是贤德逸民的典范;2.四皓从辅政题材中独立出来,成为淡泊自然的隐士形象,率真自然;3.四皓成为道教信仰系统中的仙人形象;4.四皓成为福寿文化的象征。

自秦汉以来,四皓文化历经后代的反复演绎,从汉代早期士人心目中的儒家人格典范,到魏晋时期的率真自然、仙风道骨,再到唐代的品德高洁,宋代的年寿德贤,及至明清的仙人寿老的形象,四皓题材被不断的歌颂、审视、质疑与研究,四皓的文化内涵被一步步丰富和拓展。正如贝奈戴托·克罗齐所说“一切历史都是当代史”,四皓在不同时期的形象都深刻地体现出所处时代的主流价值观与文化取向,也真实、完整地展现出中国古代历史与文化层累的过程,充分体现出中国传统文化的流变,以及对后世产生的深远影响。