郑公大墓出土的束颈曲耳鼎现存有8件,其中河南博物院藏5件,台北国立历史博物馆藏1件,北京故宫博物院和中国历史博物馆各藏1件,另有1件下落不明。这8件鼎大小不一,并且也不是一次铸造而成,细分之有两种形态:一种足较高,素身无纹饰;另一种足较矮,腹部和耳部均有繁缛的花纹。

这套束颈曲耳鼎中最大的一件(图五),通高66.6厘米、口径79厘米、足高31.6厘米,现藏于北京故宫博物院。这件束颈曲耳鼎,不只体型特大,并且内壁铸有铭文,后又被故意刮去,字迹全然模糊,可辨者仅有数字,铭文的意义已不能理解。这套束颈曲耳鼎的其他各鼎,体量与之相差悬殊,也未见铭文。

图五 北京故宫博物院藏束颈曲耳鼎

台北国立历史博物馆收藏的束颈曲耳鼎(图六),通高50厘米、口径58.5厘米、足高20厘米。

图六 台北国立历史博物馆藏束颈曲耳鼎

河南博物院收藏的另外4件束颈曲耳鼎(图七),有三件形制相同,尺寸分别为:通高66.2厘米、口径68.4厘米、足高23厘米;通高61厘米、口径62.6厘米、足高19厘米;通高57厘米、口径58厘米、足高18厘米。另一件足较高,素身无纹饰,通高72厘米、口径70.2厘米、足高28.5厘米。

图七 河南博物院藏素身束颈曲耳鼎

蟠虺纹曲耳铜鼎在分类上属于附耳鼎,附耳鼎的造型为附耳、圆腹、三蹄足,流行在西周晚期到春秋初期,自春秋中期之后,即趋于衰退。

1990年,三门峡虢国墓地M2001虢季墓出土附耳列鼎(图八)7件,其形制、纹饰与铭文均相同,大小依次递减,鼎侈口、宽折沿、微束颈、两附耳、浅鼓腹、圜底、三蹄足,颈与腹部饰窃曲纹和垂鳞纹,内壁有铭文:“虢季乍宝鼎季氏其万年子子孙孙永保用享”,高39—25.5厘米,口径45.5—28.8厘米。

图八 虢季墓出土的附耳列鼎之一

河南郏县太朴村东周早期墓葬出土的一件附耳鼎(图九),敞口、折沿、浅腹、其两侧附一对短形耳、圜底、其下附三蹄,腹及两耳皆饰窃曲纹,高20.8厘米、腹围67.5厘米、口径24.5厘米。

图九 河南郏县太朴村出土的附耳鼎

1995年登封告成镇袁窑村出土的1件春秋早期的垂鳞纹附耳鼎(图十),鼎口微敛,宽折沿,双附耳微外撇,深腹、圜底、三蹄足,足短而粗大,鼎耳部饰重环纹,腹上部饰窃曲纹带一周,腹正中饰凸弦纹一周,腹下部饰垂鳞纹带一周,高27.2厘米、口径34.7厘米。

图十 登封告成镇袁窑村出土的附耳鼎

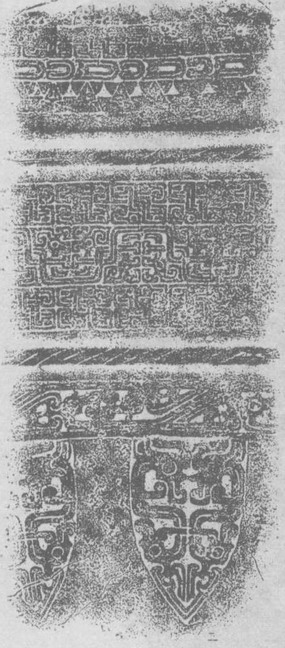

山西侯马上马村13号墓出土的1件春秋中晚期的附耳鼎(图十一),鼎体硕大,口径60厘米、通高66厘米,大口、窄沿、深腹、圆底、附耳外侈、兽蹄形足、无盖。器身上纹饰(图十二)分成两组,中间用两条弦纹隔开,上为蟠虺纹,下为内填双头对称蟠螭纹的垂叶纹,鼎耳饰蟠螭纹,两侧饰蝉纹,腿上端饰兽面纹②。

图十一 山西侯马上马村出土的附耳鼎

图十二 山西侯马上马村出土附耳鼎的腹部纹饰

河南辉县琉璃阁甲墓出土5件春秋晚期至战国早期的附耳列鼎(图十三),造型及纹饰皆近同。敞口,方折沿微内倾,束颈,两侧附曲耳一对,折肩,弧腹,圜底,三蹄足。颈部上侧饰宽度约2.3厘米的蟠虺纹一周,其下饰宽约1厘米的三角云雷纹一周,耳内外两侧饰蟠虺纹,折肩处和腹部各饰绹索纹一周,其间满饰蟠虺纹,宽约6.1厘米。另外还有六条突起的兽形扉棱,其中三条和三蹄足上下对应,下腹饰有蟠虺纹组成的宽约5厘米的叶状纹带一周,三蹄足膝部皆饰突起兽面纹。通高49.5—48厘米,口径50.4—49厘米。

图十三 河南辉县琉璃阁甲墓出土的附耳列鼎之一

从上文各时期的附耳鼎来看,西周中期附耳鼎开始出现,直到西周晚期至春秋早期变化不大,口沿折边多宽且斜,浅腹垂壁者多,附耳较直,蹄足较明显且足底部多为无折边平底。纹饰皆为以粗狂的线条勾勒出纹饰主题且主要集中在器物的腹部,其他部位多数无纹饰,偶尔在附耳上有简单纹饰装饰。各组纹饰带的纹饰多不同。如上文的三门峡虢国墓地M2001虢季墓出土附耳列鼎、河南郏县太朴村的附耳鼎和登封告成镇袁窑村出土垂鳞纹附耳鼎。本文叙述的蟠虺纹曲耳铜鼎发现于春秋中晚期的郑公大墓,就目前的考古资料来看,发现与其类似形制的鼎还有山西侯马上马村出土的同时期的晋国墓地附耳鼎和河南辉县琉璃阁春秋晚期至战国早期的附耳鼎。此三处发现的曲耳鼎体型硕大,口沿折边窄而平,深弧腹,勺状曲附耳,三蹄状足且足底为有较宽的折边平底;纹饰一改此前的粗线条线路,多装饰细密的蟠螭纹或蟠虺纹带,各组纹饰带纹饰近同;器腹部多装饰有兽头或扉棱,蹄足有兽首装饰且也有扉棱。由此可以看出,春秋中期以后直至战国早期,在附耳鼎里面出现了勺状曲附耳这种形制的鼎,一改此前附耳鼎的风格,成为该段时期大型鼎类独有的特点。而这类附耳鼎局部尤其是耳部的明显变化对此时期及其以后的战国中晚期小型鼎的耳部变化有重要的影响,耳部变化由西周中期至春秋早期的多数为直附耳变为春秋中期及其以后的多数为曲附耳。