中国的龙形态不一,各有差异,从石刻、铸像、画像或其它工艺品上看,没有固定统一的模式。

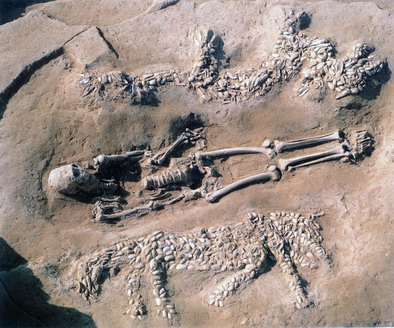

考古学上发现最早的龙是河南濮阳西水坡仰韶文化墓葬中的蚌龙,另外,还有内蒙古敖汉旗兴隆洼、赵宝沟遗址陶器上绘制的鱼龙,辽宁牛河梁红山文化女神庙中出土的玉猪龙,以及辽宁阜新查海龙纹陶片、湖北黄梅白湖乡摆塑型龙、浙江余杭良渚龙首玉镯等。这些史前“龙”的发现,把中国上古传说中的龙由虚幻变成了实体,实则是蛇和鳄鱼的形态。

商周时期的龙主要出现在玉石与青铜上。安阳妇好墓出土的屈体玉龙以及龙纹玉璜,陕西扶风巨浪乡海家村的青龙,四川三星堆出土的青铜攀龙等。这一时期的龙,身体以蛇为基调,头部融入了其他动物的特征,无足或一足,龙的造型以S、C这样的简单曲线型为主,线条古拙、稚朴,一般与当时流行的云纹雷纹组合在一起出现。

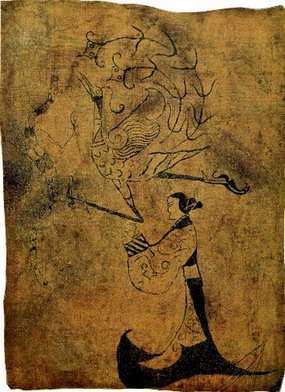

春秋战国时期,出现龙纹玉佩,帛画、织锦中也有龙纹。长沙楚墓出土的“人物龙凤图”和“人物驭龙图”,湖北江陵楚墓出土的“蟠龙飞凤纹”、“龙凤合体纹”、“舞凤逐龙纹”等。这一时期的龙蛇纹出现四体或群体相互交缠的多种复杂形式,均匀构成平列带状图案,形成十分完美的装饰效果,保持了寓意深广的吉祥物风格。

秦汉时期,出现了龙的画像砖、石雕、彩绘、漆器、壁画、瓦当等, 如陕西咸阳出土的秦代龙纹空心砖,四川汉阳“龙车行空图”画像石,河南南阳西汉“苍龙星座图”画像石,河南洛阳烧沟西汉卜千秋墓壁画中的龙纹彩绘,芒砀山西汉梁王墓的墓顶四神云气图壁画等都是姿态完整的代表作。此时龙的艺术风格更为精细具体,多呈兽形,头部似虎似马,肢、爪齐全,开始长出了长长的角,常以行走的姿态出现。特别是西汉时期龙的变化较大,有些龙出现双翼,紧贴身体前胸和前腿处,与躯体并行向背部施展,强烈扭动的身躯充满了动感,体现出浪漫主义色彩。

汉代四神云气壁画

魏晋南北朝时期,龙的形象呈现出身尾分明,体如狮虎、龙角前卷、四肢细长的特点,身躯鳞纹开始变得密集,大多数的龙有飞翼、鹰爪,甚至有的飞翼极度夸张,形成细长的飘带,线条流畅,突出表现龙张口乍舌,兽毛飘起, 颈背衬托焰环,上唇长于下唇,都使得龙的新形象更像飞禽走兽,完全脱离了静卧弯曲的蛇和鳄鱼的形态。

唐代是中国封建社会的繁荣昌盛阶段,龙的应用范围进一步扩大, 不仅朝廷使用“龙朔”、“神龙”、“景龙”等年号,而且从皇家内作坊到民间工匠屡屡制作龙的艺术品。唐代的龙在继承了前代造型基础上又有了新的变化,龙的形象中动态多于静态, 常常作奋力疾走状或腾飞状,龙身以猛兽体态为主, 腿部丰满,强劲有力,龙首口角特别深,上唇上翘,眼睛炯炯有神,四肢筋骨裸露, 双翼位于前腿与身躯关节处,网格状鳞纹布满龙身。

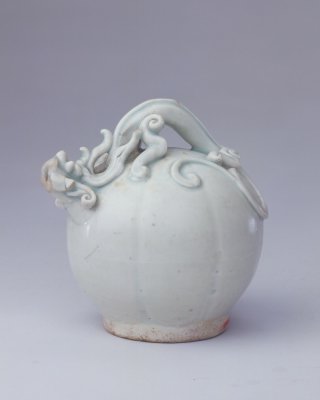

宋代是一个市民生活日益丰富、精致的时代,随着人们对世俗生活的热爱,各种纹饰被大量应用,日益精美。此时,深受人们喜爱的龙纹,也进一步艺术化、图案化。龙的体态强调轻灵矫健,气质推崇俊雅脱俗。此时的龙或飞腾于烟云之中,或遨游于波涛之间,或穿戏于花丛之隙,奇伟而不怪诞,潇洒而不恣肆,给人以无穷的美感。宋代日常生活常以龙为饰。如故宫博物院藏宋青铜双龙纹菱花镜、故宫博物院藏宋代影青釉龙柄瓷倒流壶等,这些龙极富生活气息,既是装饰,又是器物的重要构件,精妙绝伦。

宋代故宫瓷器上的龙

元龙在宋龙的基础上,更注重形体的谐调与美观。元龙的头趋于扁长,双眉粗壮如火焰,双目小而有神,龙角多似鹿角伸向脑后,须、发、肘毛挥洒飘扬,龙颈细长弯曲,背鳍多整齐密布,四肢多呈三爪,四爪者较为少见。元龙形象总体上清秀飘逸,其姿势驰骋纵横皆轻灵舒展,可谓形神兼备,神采飞扬。元代龙纹更为注重对龙所处环境的刻划与渲染。主体与衬景紧密呼应、相得益彰,既进一步衬托出龙的神韵,又增强了整个画面的感染力,深化了作品的主题,给人以完美的艺术享受与无尽的遐想。

明龙的体躯较元代的龙略长,角、发、须、眉、鳍、鬣、肘毛一应俱全,其中发部多改向后飘洒为向上飞扬,如顺风而行风吹所致,具有浓重的图案化色彩。龙鼻端多被处理的像如意,以强化吉祥含义。值得特别一提的是明代兴起的正面龙纹。这种龙纹从颈与头上部向下弯曲,像提梁,角、发、须、爪分列两侧,龙尾向上卷。从史前龙形属于长吻动物,而长吻动物的头部在平面上是不宜以正面角度进行表现的。可是,明代艺术家模仿正面人像的表现手法,大胆地创造了正面龙纹。这种正面龙纹,双目与观者对视,须发张扬,张口作怒吼状,极度突出了庄严与威慑力。

入清以后,龙纹形象还离不开明末遗风,龙的食趾和拇趾不像明代龙爪紧紧相靠,而是距离较大,向鸡爪形状发展。故人们称清代的龙爪为“鸡爪”。康熙、雍正、乾隆三朝,龙首变化很大,过去长长的“猪嘴”收缩了,显得下颚比上颚长,上颚鼻翼的两侧,长出特别长而卷曲的须。龙角,长直且分叉,头毛细密成蓬。龙爪拇趾与食趾间距变大,趾甲显得细小,没有元、明时的三角形那种锋利感。所以,清代龙爪给人以有形无力之感。 清末的龙纹多以火宝珠、火焰纹、朵云、花卉相衬,其精神大不如以前威武、健壮,显得腰硬,老态龙钟,四肢无力。