4-2匍雁铜盉

“匍”雁铜盉[1],青铜酒器,西周。通高25.2厘米,流至尾长31.8厘米,体宽17.2厘米,口径14.3厘米;重3550克;容量2125毫升。1988年出土于河南平顶山应国墓地。现藏河南博物院。

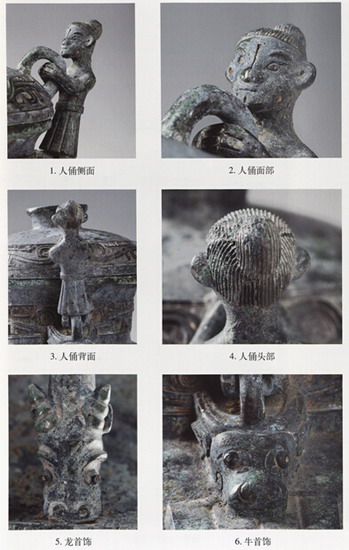

“匍”雁铜盉器身作雁形,圆形器口开在背部中央,口外敞,斜方唇,高领内束,腹腔呈圆角长方形扁体状。雁颈曲而上扬,昂首前视,双目圆睁,扁嘴微张,自然形成盉流。雁尾部有一个作卷身上扬的龙首形鋬手,扁腹下附四柱形足。器口上有子口器盖,盖略向上隆起,中部设一上粗下细的捉手为盖钮,捉手内饰蜷曲鸟纹,盖缘饰不分尾的长鸟纹,以一人形链环与器相联,与站立在雁尾上的一圆雕铜人相连。此人双手抱住器盖上环形钮,双脚之间有横梁,与雁尾上浮雕牛头饰顶端的环钮相衔接。铜人发型为竖髻,高绾于头顶,发丝细密而整齐,面庞消瘦,五官清秀,上身赤裸,下身着十褶裙,腰束饰有连续菱形纹饰的革带,脚穿浅筒靴。整器造型精巧端庄,美轮美奂。

图1 “匍”雁铜盉局部

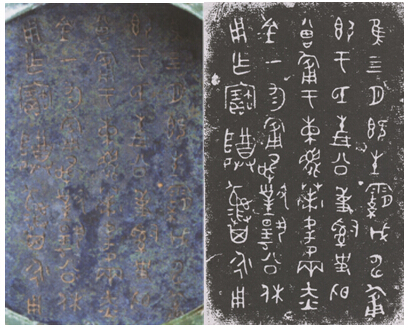

“匍”雁铜盉盖内有铭文5行44字:唯四月既生霸戊申,匍即于氐。青(邢) 公事(使) 司史(使) 皃曾(赠) 匍于(以) 柬(束) 麀贲、韦两、赤金一匀(钧)。匍敢对扬公休,用乍(作)宝彝,其永用。

图2 “匍”雁铜盉盖内铭文及拓片

铭文反映的究竟是周王室遣使问诸侯之臣还是诸侯遣使相交的史实,学界目前仍有分歧。主要问题是铭文中青公身份的认定。发掘者王龙正等学者认为[2]:青公即邢公,是为邢国国君邢侯。铭文记载了一个名叫匍的应国使者前往河北邢台一带的邢国进行正常的外交访问活动,受到了邢国国君的亲切接待。当匍访问结束准备回国时,邢国国君派管理外交事务的大臣赠送给匍30斤红铜、1件用鹿皮制作的衣服、1件皮制的围裙。匍回到应国后,就用这些铜材制作了这件铜器,用来纪念这次成功出访邢国的事情。由此,该器铭文反映了诸侯国之间所例行的覜聘礼情形。《周礼•行人》中记:“凡诸侯之邦交,岁相问也,殷相聘也,世相朝也。”《周礼•春官•典瑞》云:“瑑圭璋璧琮,缫皆二彩一就,以覜聘。”郑玄注:“大夫众来曰覜,寡来曰聘。”《礼记•曲礼下》亦记:“诸侯使大夫问于诸侯曰聘。”但在西周金文中甚少见有关诸侯国之间互行聘礼的例子,执此观点的学者不无以此器为例援引以征。另一种观点以李学勤为代表[3],认为青公并非邢公,而是周王朝的大臣,“匍即于氐”是一次受周王支持的军事行动,而铭文所记录的就是王室大臣青公遣使慰问应国大臣匍之事。

匍盉的年代问题学界并无太大的争议。从器型上看,其口部与口下领部以及器盖的形制,与穆王时期的长思盉较为相近;从纹饰上看,长尾凤鸟纹属于陈公柔、张长寿先生所划分的鸟纹中的Ⅲ3式,其时代亦与穆王时期相当;从铭文看,字体为西周中期所流行的玉箸体。学界基本认定匍盉是西周穆王时器。

盉,青铜礼器。其基本形制特征为:硕腹,腹部一侧斜生长管状流,另一侧有一鋬,三足或四足,有盖,盖多以链索与鋬相连。关于盉的用途也是学界长期以来争议较多的问题之一。吕大临《考古图》据《说文》释盉为调味之器。王国维根据端方所藏出土铜禁上所列诸酒器中杂有盉,著《说盉》一文,认为应为酒器,并进而指出盉是“和水于酒之器,所以节酒之厚薄者也”。容庚著《商周彝器通考》及《殷周青铜器通论》所从王国维之说,并补充认为:盉有足,亦可兼温酒之用。郭宝钧认为“盉是古时和酒温酒的器物”。陈梦家提出盉是和“郁”于酒而煮之器。此类说法大多是根据盉字的音训而得出的结论,认为盉为酒器。现据墓葬出土成组的青铜礼器之组合关系与出土情况分析,对盉有了新的认识,亦有学者认为其应为水器。北京平谷刘家河墓中壶形盉出土时置于一盘内;安阳郭家庄M160随葬有一盘、一盉;陕西省泾阳高家堡71SJGM、91SJGM4二墓各出一盉一盘;河南省鹿邑太清宫长子口墓出土盘、盉各一件。据考古资料显示,西周中期墓中随葬盉已较普遍,多伴出有盘,且纹饰相同或接近,有的共出盘还有同铭的现象。西周晚期墓多实行匜、盘组合,但凡有此种组合墓中均不见有盉,若盉、匜同出,则配有二盘。加之宗仲匜等器自名为盉,表明此二器在一定历史时期用途相同,可以互代。[4]

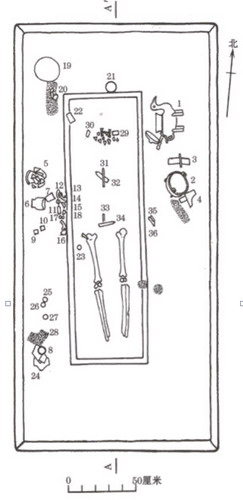

“匍”雁铜盉出土于五十号墓葬(M50),年代定为西周中期。该墓是一座长方形竖穴土坑墓。方向356。墓口距地表深1米,口略大于底,墓壁斜直下收,墓底平整,底部周围有稍经夯实的熟土二层台。墓口南北长3.12米,东西宽1.52米;墓底长3米,宽1.4米,距地表深4.1米。M50只有一具木棺以做葬具,位于墓室中部稍偏西处,已朽,底部铺有一层薄朱砂。棺内墓主人为单人仰身直肢葬,头北足南,骨架大部分已朽,仅有部分牙齿、股骨、腓骨保存下来,根据牙齿分析,其年龄在40-45岁。墓内随葬器依其用途不同,分别位于二层台上、棺顶板上及棺内。二层台上主要为铜器与锡器。二层台东侧自北向南依次放置有1件“匍”雁铜盉、1件铜鼎、2件铜戈、数件锡器(已朽为粉末);西北角放有2件铜车辖、1件圆形漆木器(已朽,仅有黑色痕迹)、锡器(已朽为粉末);西侧中部放有1件陶鬲、1件锡斧、1件锡卣、2件銮铃、2件马衔、4件马镳、2件扁匣形带扣;西侧南部有2件圆泡形铜带扣、3件铜环、若干薄铜片、1枚锡钉、1件锡器(已朽为粉末)。棺顶板北端有1件锡钖;西北角有1件锡斧;中部偏西有1件铜环;东南部有2件锡器(已朽为粉末)。放于棺内的主要为玉器。墓主人口部有4枚玉管、3枚菱形玉饰及由一件玉戈破碎而成的若干碎玉片,是为玉琀;胸部有1件柄形玉璋,应为握玉。[5]

图3 M50墓内随葬器物平面图

M50是一座小型墓,铜礼器仅出有单弦纹铜鼎与“匍”雁铜盉2件。研究者认为应国墓地除国君及其夫人墓外,其他贵族墓大多未随葬有大量的青铜礼器,而从西周中期早段的中小型墓中大都随葬有少量锡礼器这一点上来看,应国在当时国力并不强盛,贵族们拥有的财富很有限。M50埋葬在应侯墓附近,配合墓中所出的“匍”雁铜盉铭文,研究者认为墓主人应是穆王时期专门管理应国外交事务的官员——司使,私名为“匍”。

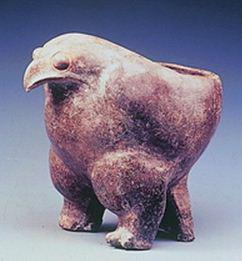

目前所见铜盉虽多有动物造型附于器上,但多为装饰之用,饰于流口、器盖或鋬,整器仿动物形的并不多见,青铜器中以形状似鸟兽的盛酒器为仿生铜器的大类。容庚于1941年刊行《商周彝器通考》中单立之为“鸟兽尊”,即“于鸟兽形之尊彝统称之为尊”,此后学界多将鸟兽形酒器统称为鸟兽尊,特指形状似鸟兽的盛酒器,鸟禽类的仿生铜器即为其中一大类。就像很多青铜器型均可滥觞至新石器时期陶器造型一样,早在新石器时期,已出现鸟兽造型的陶器。

图4 中国国家博物馆藏陶鹰尊

陶鹰尊。1975年出土于陕西华县太平庄仰韶文化庙底沟类型墓葬。器高36厘米,泥质黑陶。鹰呈站立状,勾嘴圆目,体作尊腹,体腹圆硕,以两足与尾支撑器身,背开圆孔,以为尊口。现藏于中国国家博物馆。

图5 河南博物院藏鸮尊

鸮尊。1976年出土于安阳殷墟妇好墓。通高46厘米。尊体仿猫头鹰型,昂首、圆目、宽喙、高冠,双翅并拢,与双足一起形成稳定的三角支撑。后颈有开口,其上有盖,内壁铸“妇好”铭文,背部有鋬。器身满布缛丽纹饰,整器庄重而华丽。

图6 山西博物院藏鸟尊

西周早期晋侯鸟尊[6]。通高39厘米,长30.5厘米。出土于山西曲沃县北赵村晋侯墓地M114,M114的墓主人是第一代晋侯燮父。鸟尊整器为伫立回首的凤鸟之姿,头微昂,圆睛凝视,高冠直立。禽体丰满,两翼上卷,鸟背依形设盖,盖钮为小鸟形。双腿粗壮,爪尖略蜷。凤尾下设一象首,象鼻内卷上扬,与双腿形成稳定的三点支撑。凤鸟颈、腹、背饰羽毛纹,以雷纹衬地,尾饰华丽的羽翎纹。尊盖与腹底有对铭“晋侯乍向太室宝尊彝”。整器造型生动写实,构思精巧,集实用性与艺术性于一体。

图7 山西博物院藏猪尊

青铜猪尊,西周时器。通高22.4厘米,通长39厘米。2000年曲沃县北赵村晋侯墓地M113号墓出土。M113为第一代晋侯燮父的夫人墓。器作写实猪形,嘴凸出,獠牙外露,双耳斜耸,形体肥硕,腹部中空,四足粗壮,尾巴上翘,背部有圆形开口,上附器盖。盖面装饰目雷纹一周,器腹两侧有圆形凸起,装饰火纹与变形兽纹。盖与腹底铸有铭文:“晋侯作旅飤”。

图8 山西博物院藏鸟尊

青铜鸟尊,春秋时器。通高25.3厘米,长33厘米。1988年太原市金胜村赵卿墓出土。整器形如昂首而立的鸷鸟,双目圆睁,细颈钩喙。器腹中空,与颈、喙相通,钩喙为自由开合的流口,设计精巧。背部有盖,盖上置虎形提梁,盖以链条与提梁相连。青铜鸟尊器形丰满,为使器体平衡稳固,除双足支撑器身外,另于鸟尾下设一虎形支脚,形成稳定的三点承托器身。鸟尊通体浮雕羽翼,纹饰华丽,极富层次感。

就目前所见青铜鸟兽尊来看,时代最早的当属殷墟前期的鸮尊与牛尊,但鉴于鸮尊的制作技术已相当精致熟练,其先应存在有发展期,期待时代更早的青铜鸟兽尊的发现。时至殷墟晚期,鸟兽尊有了相当的发展,品种更为丰富,出现了牛尊、犀尊、羊尊、猪尊、象尊等,据杜廼松于《论青铜鸟兽尊》一文中所说,此一时期出现了“模拟动物形象的牛、羊、猪尊……反映了这些鸟兽形状的器物,虽然是贵族祭祀或宴飨时使用的一种盛酒器皿,但它应该与太牢或少牢礼仪存在某种联系。还可能可裸祭时用来盛酒灌地,祭祀死者。”西周时期是青铜鸟兽尊制作最为发达的时期,数量大,品种繁多,新出现了兔尊、鸳鸯尊等新的器形。春秋战国时期,青铜鸟兽尊的数量和种类都开始逐渐减少,直至衰落。

“匍”雁铜盉是应国墓地发掘的重要成果之一。应国墓地的发现可追溯至1979年邓公簋的意外发现,加之发现了西周早期的应事(使)墓,从而使考古学家认定了该地即为古代应国贵族墓地所在地。

应国原为应龙氏后裔。“应”字在甲骨文中是“鹰”字的象形字,表示他是一个以鸟为图腾的氏族。应龙氏在阪泉之战中帮助黄帝战胜了蚩尤。商代时应龙氏后裔在山西长子县建立了应国,立都应城,成为商王朝西部边境的重要方国之一,甲骨卜辞中有商王步于应、应侯朝商的记载。周灭商后,早期可能先为监国,史有应监、应公之称,后武王之子应叔受封于此地,是为应侯,地位显赫,古应国亦成为姬姓诸侯国。其后,应国从山西向南迁徙,在今河南平顶山一带建立了新的城址,仍沿用应国故名,此后的数百年间,应国不断发展壮大,内强国力,外联友邦,与周边的胙、邓、申等国均建立了巩固的联盟。公元前680年左右,楚国攻占了应国,迁应侯及应国贵族于湖北荆山一带,以便控制。公元前528年,楚平王继位,在全楚国范围内实施了大规模的“复国行动”,将以前被楚国所灭的陈、蔡、申、许、房、道、胡、沈8个诸侯国与应国、吕国一起恢复国号,让他们的子孙回归故土,重掌政权,但要听命于楚国,应国成为楚国在其北方边境的重镇,为楚国屏御北土。公元前300年前后,应国终被秦国兼并,继而被秦王赐给其臣范雎作为其领地,范雎亦称应侯。至此,古应国终结了它的国史,退出了诸侯国的历史舞台。

平顶山应国墓地,是一处以两周贵族墓为主的应侯家族墓地。该墓地自西周早期开始启用,历经西周、春秋、战国、西汉,直至东汉时期,期间几乎很少中断。直到东汉以后,墓地才逐渐废弃,但延至唐代、清代仍有个别墓葬埋葬于此。现已发现了80多座两周墓葬与400余座汉代及其他时期的墓葬,出土了大量精美的青铜礼器与玉器。应国墓地的发现,不仅对研究应国历史十分重要,而且为研究西周历史以及应、楚、邓、胙等诸侯国之间的关系提供了第一手的新资料。

应国墓地自1986年开始发掘,2007年截止,历时21年,在应国墓地共发掘了500多座古墓葬,其中包括两周时期的贵族墓与两汉时期的平民墓两大类。

历时前后20多年科学而细致的田野发掘,考古学家发现应国墓葬的分布与排列具有如下规律:一、墓葬自南向北依次排列,井然有序,极少有相互打破关系。二、墓葬的入葬年代随着墓葬位置的北移,相应地发生从早到晚逐渐递进式变化,即墓葬位置愈靠北边,其入葬年代愈晚,而且在年代上是连续性的,基本上没有中断过。三、所有的每组应国国君级大墓——应侯及其夫人墓,都无一例外地东西并列位于滍阳岭的中脊部,其中应侯墓居西,夫人墓居东。四、中小型贵族墓大都分布于大墓之间或大墓的东侧。[7]

这种情况表明,应国墓地表现出《周礼》记载的“族坟墓”特征。也就是说,它可能提示出应国墓葬区是由冢人统一管理的应侯家族墓地——公墓区。应国墓地的使用首先是从滍阳岭南端开始,其后按照顺序依次向北埋葬。据诸多考古学家与专家研究,滍阳岭的南端正好位于应国都城——应城(原滍阳镇)的西门外向北不远处。大概正是这样的地理位置,才导致了应国墓葬自南向北依次埋葬的基本格局。

据考古人员推测,完整的滍阳岭由南到北依次分布的墓葬,显示出一副自西周早期至春秋早期,逐渐发生演变的具有相对早晚关系的各类器物的考古学文化图谱,并且可以清晰地列出应国各代国君的世系表。但令人遗憾的是,滍阳岭被早年挖成的一条大沟和一条水渠拦腰分割成三截,当地群众在滍阳岭上先后建起了6个砖瓦厂,不断地取土做砖,加之早期文物意识不强及盗墓者猖獗,许多青铜器、玉器、陶器等文物都不幸散落佚失,而使本来完整的应国文化图谱留下了几个缺环。

参考文献

[1][5][7]河南省文物考古研究所,平顶山市文物管理局.平顶山应国墓地[M].大象出版社,2012.

[2]王龙正.古应国访问记[M]. 中国国际广播出版社,2010.

[3]李学勤.论应国墓地出土的匍盉[J].平顶山师专学报,1999(14:1).

[4]朱凤翰.中国青铜器综论[M].上海古籍出版社,2009.

[6]韩炳华.山西青铜器概说[J].文物天地,2014(12).

亲爱的读者,您知道为什么这件青铜盉采用“雁”的造型来做器吗?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问和猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案择优公布。

请联系我们《每周一品》栏目电子邮箱:meizhouyipin@chnmus.net

向祎,女,河南大学博物馆学专业学士,内蒙古师范大学历史文献学硕士。河南博物院研究部文博馆员。