组玉佩起源悠久,历代传承,从新石器开始一直绵延至明代。一般由两种以上的玉器组成,其中最主要的部分应该是璜和珩,它们构成了组玉佩的基本结构,此外,还有冲牙、琚、瑀(yǔ) 、蠙(bīn)珠等组成部分,负责穿系和点缀。《毛诗•郑风•女曰鸡鸣》中最早记载了组玉佩的组合方式:“知子之来,杂佩以赠之”。《毛传》亦云:“杂佩者,珩、璜、琚、冲牙之类”。

在古老的新石器时代,先民就开始用玉石串起来作为装饰。如1958年,江苏南京北阴阳营遗址出土的一组玉串饰(图二),由二十四件玉管和三件玉璜组合而成,套于墓主的颈部,垂于胸前。1986年,浙江余杭反山良渚文化22号墓发现的玉串饰(图三),是由十二颗玉管串成,玉璜为坠,上饰由神人纹组成的神徽图案。这时期玉串饰的特征是以璜充当一串饰的主体,被串联在佩饰中部的显著位置上。这些玉串饰挂在颈部,垂于胸前,成为统治者地位、权力和财富的象征。

这一时期的玉器,在商、周得到继承发展,并逐渐开始礼制化。

到了周代,玉器的种类越来越多,其用途也越来越明确,形成了用玉制度。除了前文提到的三门峡虢国墓外,在陕西长安张家坡墓地、陕西扶风强家1号墓地、平顶山应国墓地、洛阳金村墓地、山西天马—曲村遗址北晋侯墓地、山东曲阜鲁国故城墓地、湖北随县曾乙侯墓地等都曾出土过组玉佩。

以陕西扶风强家1号墓和山西天马—曲村北晋墓地为例。1981年,陕西省扶风县强家1号墓出土了一组长约50厘米、宽约30厘米的玉佩(图四)。该组玉佩由淡黄、淡绿、白三色玉璜、玉管、玉兽面和红、黄玛瑙等三百九十六件组成。其中,各种玉佩饰二十八件,玛瑙管珠三百二十八件,料珠管四十件,它们巧妙结合,绚丽多彩,是十分华贵的装饰珍品。上系于人颈部,下可垂至胸腹。1992年发掘的山西天马—曲村北晋侯墓地是晋国宗庙所在地,其中63号墓是春秋初年晋文侯夫人之墓,该墓出土的组玉佩(图五)由四十七件玉璜及玛瑙和玉珠等连缀,佩挂于颈上,末端长达膝下。

自春秋晚期起,组玉佩的形制发生了较大的变化。这时期组玉佩以玉环(璧)、玉璜、玉珠为主体构成,其顶端以一枚玉环(或玉璧)为契领,下分两行或多行,末端以一龙形璜串缀而成,它不再仅仅是颈部的装饰物,而成为墓主的腰腹部至膝部的装饰品。如,河南信阳长台关2号墓战国楚墓出土的十件彩绘木俑身上所绘组玉佩,都是以璜、珠、彩环为主,上下串联,从腰间垂下。广州南越王墓时代虽晚至汉初,但仍保留东周遗风,南越王墓出土组玉佩十一套,南越王的这一套最为华丽。它共由玉、金、玻璃等五种不同质料的三十二个饰件组成,以双凤涡纹璧、透雕龙凤涡效璧、犀形璜、双龙蒲纹璜四件玉饰自上而下作为主件,中间配以四个玉人、五粒玉珠、四粒玻璃珠、两粒煤精珠、十粒金珠等,玉套环居于最末端,形成一套大小有别、轻重有序、色彩斑斓的华贵佩饰。而且由于春秋时礼崩乐坏,用玉制度已不再被上层社会所垄断,用玉开始成为普遍的习俗,不再为贵族所专有,在下层民众中也广为流行。

东汉时期用玉制度逐渐完备,作为礼仪制度重要组成部分的组玉佩再次受到统治者的重视。东汉明帝依据古制,对失传已久的大佩制度重新考订,颁行天下。“至孝明帝,乃为大佩,冲牙、双、璜,皆以白玉。”其排列方式为“佩玉,上有葱衡,下有双璜冲牙,珠以纳其间。”河北定县43号中山穆王刘畅之墓出土的组玉佩有珩、璜、冲牙、环等佩饰构成,除珩外,其他均成对排列。这套组玉佩可以说是汉明帝所创佩玉制度的真实写照。

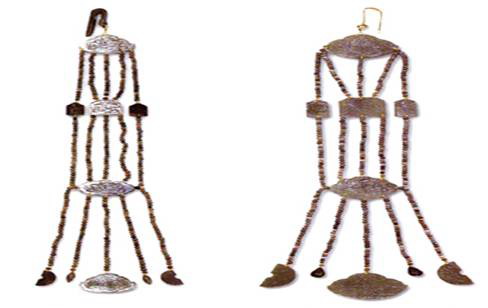

东汉末年,天下大乱,佩玉制度再次失传。曹操统一北方后,开始建立典章礼仪制度,命侍中王粲依古礼制定佩玉制度。王粲创制的组玉佩制度基本上恢复了汉明帝时期玉佩的组合形式,成为魏晋至隋唐时期广为流行的玉佩式样。如组玉佩一般由两珩、两璜、一冲牙及玉珠组成;两件玉珩一般上下排列,上珩有四孔,下垂三列。下珩置于双璜之间。玉冲在组玉佩中形体最大,目的是从上珩两端通过双璜垂下的玉珠落到玉冲之上,互相撞击产生悦耳声音;佩戴方式一般位于腰部以下,佩挂于革带上,悬垂于身体一侧。

从考古资料分析,南京仙鹤观东晋墓出土的组玉佩可以证实佩玉制度的复兴。这组玉佩的整体结构由两件珩、两件璜、一件玉冲、两件珠组成。组玉佩构件分成上中下三排,顶端是一件玉珩,起到提梁的作用。玉珩造型设计成四孔蝙蝠形,其下垂三列。中间为一件玉珩,造型同样是蝙蝠形,下端为一件梯形的玉冲。顶端玉珩两旁各系一件侧立的玉璜,玉璜上端有一个穿孔,下端有两个穿孔。每件玉璜下各垂一玉珠。行动起来玉珠撞击玉冲,可发出清脆的声音。从这组玉佩的结构设计上看,这一时期的组玉佩造型与组合上,都与前朝出现了差异。与周王朝与汉王朝相比,王粲设计的组玉佩结构做了调整,简化了许多,构思也精巧简单。色彩搭配也不似周王朝的组玉佩艳丽,玉佩上雕纹饰者很少,多为光素无纹,而汉王朝的组玉佩上多琢刻有精美的纹饰。

到了明朝初年,统治者革除胡风胡俗,举凡政治、社会、风俗、制度皆以古制及唐宋之制为参考。组玉佩的规格在《明史•舆服志》中有详细记载:“玉佩二 ,各用玉珩一、瑀一、琚二、冲牙一、璜二;瑀下垂玉花一、玉滴二;瑑饰云龙文描金。自珩而下系组五,贯以玉珠。行则冲牙、二滴与璜相触有声”。这时期组玉佩开始成对出现,装饰于革带上;一般由珩一、瑀一、琚二、玉花一、璜二、玉滴二、冲牙一及玉珠组成;自珩而下分系五组,穿以玉珠,末端中央系以冲牙,侧之为玉滴,最侧为玉璜,行动时冲牙、玉滴、玉璜相触有声。这一时期组玉佩仍为腰部以下的装饰物。

湖北省钟祥市明代梁庄王墓出土的梁庄王生前佩戴的玉钩描金龙纹佩(图六),即是该种规格玉佩的典型代表。这对玉佩复原后长度约80厘米,由玉钩一、珩一、琚二、璜二、玉滴二、冲牙一、玉珠四百一十二颗共四百二十三件玉饰组成。顶部有一曲首形玉钩,下部有两孔与玉珩顶部两孔相穿系,玉珩下系五组;中间三组穿过长方形,旁边两组各穿一琚,五组共同穿过下垂的玉花;玉花下仍分五组,中间一组垂挂冲牙,两边各垂挂一玉滴,最旁边两组各垂挂一玉璜。这对玉佩分别垂挂于梁庄王腰部两侧。至清代以后,随着大规模的改装易服,组玉佩制度遂废而不行。