4-33漏泽园墓砖

宋代墓砖,陶质,宋代,长宽均为33厘米左右,高约6厘米,重10千克左右,共十五块,除了其中的两块略有残损之外,其余均保存完整。1967年发现于河南滑县八里营公社(乡)万集村,现藏河南大学文物馆。

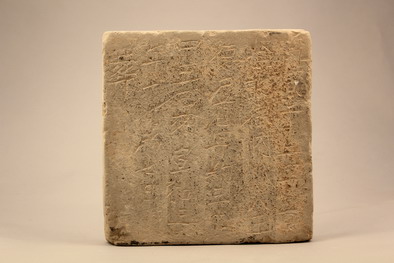

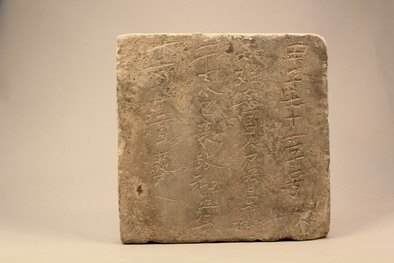

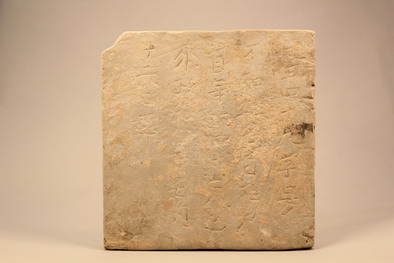

1967年,河南滑县八里营公社(现改为乡)万集村(原名沙波寨)的农民在当地修避水台的时候,发现了一个占地面积较大但是形制简陋的古墓群,其中出土了一些带字或不带字的方砖,被部分农民带回去作他用。当时的县文化馆搜集到几块带字砖,根据内容判断其为军人墓地,河南大学教师宋采义先生等闻讯后与滑县有关部门的工作人员到当地进行了调查,根据群众的描述以及文献记载,推断这片墓地应该是宋代卫南县的漏泽园墓地[1]。河南大学所藏的这几块墓砖就是当年宋采义等老师在调查时所收集到的,原有30多块,但由于间隔时间太长,其间又经历了文物馆的重修,如今仅剩下十五块。砖块基本都为青灰色,年代均为宋徽宗时期,规格较统一,约为33×33×6厘米,重10千克左右,仅单面有字,字迹虽然不美观,但基本都算工整和清晰,现将其所刻内容分别摘录如下:

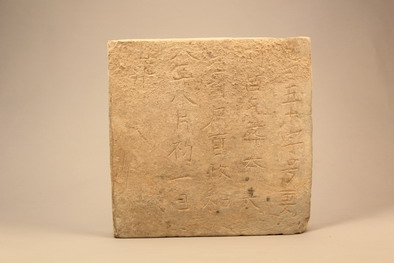

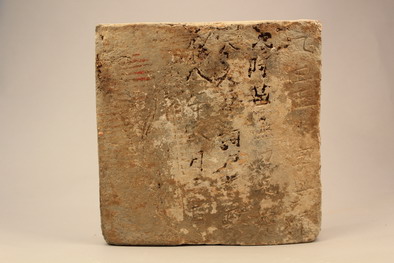

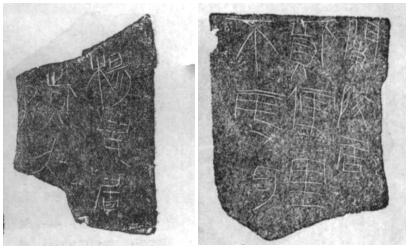

图15 刻文:乙丑五十字号婦人阿苗無力乞葬本夫翟询尸首,政和八年八月……

观察发现,这几块墓砖上面的刻字内容较为简单,记录格式基本一致,大体包括以下几个方面的信息:死者编号、身份、姓名、年龄以及埋葬时间。为了便于进一步的分析,将砖铭反映的内容整理为下面的表格:

表格提供的信息有以下几个方面:

编号:由上表可知,每一块墓砖所代表的墓主人都有唯一的编号,且都为“干支 + 数字+‘字号’”的格式。一般来讲,漏泽园墓砖的编号依据是否包含千字文可以分为两种类型,后者通常以一百为一个计数单位。[2]据记载当时的政府只是强调要有编号而没有规定具体的编制办法,因此已发现编号形式也不尽相同。像滑县这样采用第二种类型,很可能与使用千字文编号本身需要工作者具备一定的文化水平,以及以整百计数更加便捷有关。

身份:十五块墓砖上出现的身份有军人、百姓以及贼人三种,这些人基本都处于社会下层;其中在乙丑五十字号墓砖上出现了称呼女子为“婦人”的情况。“婦人”一词在宋代既可以作为全部女性的统称也可以作为对已婚女性的专称,[3]这里应该是后一种情况。另外还有一砖出现了“贼人”一词,这是宋代对于盗贼的称呼[4];砖铭的记录明显以军人居多,占已知身份人数的53%以上,这种情况在已发现的宋代漏泽园中具有普遍性,联系当时社会长期存在的“冗兵”问题,可以推测解决士兵的死葬问题是漏泽园设立的一个重要原因。

姓名:十五块砖中只有部分人留下了姓名,还有相当一部分为“不知姓名”的情况。其中编号为乙丑五十字号的墓砖铭文中出现了“阿苗”的字眼,在漏泽园砖铭中称呼女性为“阿*”的现象很普遍,如三门峡漏泽园的墓砖上就有“寡妇阿党”“妇人阿皇”“老妇人阿陈”等称呼,滑县漏泽园还出土有“是妻阿李”的砖铭。据《云麓漫钞》记录,宋代“妇人无名,以姓加阿字。”历史上能够留下全名甚至有字和号的宋代女性均是出身中上阶层的官宦人家,一般妇女的正式称呼通常都很简单[5]。

年龄:滑县漏泽园留下年龄者从十二三到四十五六不等,基本都为青壮年,其中一半以上是军人。滑县临近黄河故道,北宋晚期这里经常发生决堤事件,而政府又视此地为阻挡辽军南下的重要河流屏障,所以朝廷常征调大量的民工和军士来此修筑水利以及军事防御设施,这些人很可能就是在这些繁重而危险的工作中英年早逝的。

纪年:据宋采义老师记录,当时发现的这批墓砖纪年都集中于宋徽宗后期的政和、重和以及宣和三个年号之间,残存下来的这十五块则只剩下政和与宣和年。其中编号同为“乙丑五十字号”的两块砖,虽然细节部分有些差异,但其内容大体相同,应该是属于同一个人的两方砖;而编号为“乙丑九十八字号”和“乙丑九十字号”的两块墓砖,虽然编号相近但内容完全不同,应该是代表不同的死者。

《宋会要·食货·恤灾》记载:宋徽宗时期崇宁三年(1104年),蔡京上书建言:“择高旷不毛之地,置漏泽园。”徽宗批准,二月下诏:“收葬枯骨,凡寺观旅榇二十年无亲属及死人之不知姓名及乞丐或遗骸暴露者,令州县命僧主之,择高原不毛之土收葬,名漏泽园。”“漏泽园埋葬死人······破砖镌记死人姓名乡贯,以千字文为号,遇有识别认,许令给还。”[6]联系文献以及过去在河南万集村、三门峡陕州、河北磁县和山西吕梁等地相关的考古发现可以推断这几块墓砖应该是属于宋代漏泽园的相关遗物。

漏泽园是宋代由政府出资设立的专门安葬无主尸骨、战死士兵的公共墓地,又叫“义冢”“义阡”,其名源于《汉书·吾丘寿王传》中称周文王、周武王、周公旦等“圣人”的统治为“德泽上昭天,下漏泉”,《宋会要稿》中记载,皇帝屡次下诏说“居养、安济、漏泽为仁政”,后来便以此命名。作为一种政府性机构,漏泽园有着自己的一套管理办法:“开封府界僧寺旅寄棺柩,贫不能葬,令畿县各度官不毛地三五顷,听人安厝,命僧主之。葬及三千人以上,度僧一人,三年与紫衣;有紫衣,与师号。更使领事三年,愿复领者听之。至是,蔡京推广为园置籍,瘗人并深三尺,毋令暴露。” [7]而《宋会要辑稿》中记载:“漏泽园葬瘗,县及园各置图籍,令厅置柜封锁。令佐赞移,以图籍交授,监司巡历,取图籍点检。应葬者,人给地八尺,方砖二口,以元寄所在及月日姓名,若其子孙父母兄弟,今葬字号年月日,悉镌讫砖上,立峰记识,无棺柩者,官给以葬。而子孙亲属识认,今讫改葬者,官为升葬,验籍给付。”[8]所以总的来说,漏泽园就是选择高旷不毛之地置园,将其划分为若干小面积区域,规定墓坑深度,然后把无人认领的尸骨和死亡军人埋在其中,另刻两块石砖记录死者编号、姓名、年龄、籍贯、身份等信息,其中一块埋在墓中,另一块竖于地表,再命僧人负责管理,管理突出者设有鼓励政策,并加派有关部门定期对墓地的规格和数目进行核查监督。

漏泽园的实质是由政府将死亡士兵、贫无葬者及路死之人加以掩埋的一种行为,这种行为在宋以前便已出现,《后汉书·桓帝纪》诏“朕摄政失中,灾眚连仍,三光不明,阴阳错序······今京师厮舍,死者相枕,郡县阡陌,处处有之,甚违周文掩胔之义。其有家属而贫无以葬者,给直,人三千,丧主布三匹;若无亲属,可于官壖地葬之,表识姓名,为设祠祭。”[9]关于宋代设立漏泽园制度的具体时间有两种观点:一是宋神宗元丰年间(1078-1086年),二是宋徽宗崇宁年间(1102-1107年),鉴于《宋会要辑稿·食货》和《宋史》的记载,漏泽园正式从开封推广到全国,并且对墓地规制和管理做出明确规定是在徽宗时期,故漏泽园作为一种制度向全国推广应是在徽宗崇宁年间。

为何义冢之制在宋以前已经存在,而只有在宋朝才发展成一定规模呢?这与当时特殊的历史背景有关,一方面两宋时期社会中贫困人口数量庞大,人们没有多余的财力和土地埋葬死者,同时在与少数民族的交往过程中受其影响,人们开始改变土葬的形式,而当时社会动荡交通不便,客死异乡之人比比皆是,于是促使更多的人选择火葬,这样的情况违背了儒家思想中“入土为安”的传统,文献记载“古者,反逆之人,乃有焚如之刑。”[10]从中可见社会正统对于火葬之举的反对,故漏泽园的设立有抑制火葬、“厚人伦而一风化”的目的;另一方面由于两宋实行特殊的兵制,除了负责守卫和征战的兵种,还有大量的士兵专门从事繁重的劳役工作,称为“厢军”,史书记载“宋有天下,悉役厢军。凡役作徒工营缮,民无与焉”[11],大量的劳役以及宋朝一直存在的“冗兵”问题使士兵死亡数量激增,而且按规定百姓一旦成为士兵便被刺字,更加强了士兵对于官府的依附程度,这样一来大量死亡士兵的掩埋便成为宋代社会急需解决的问题。

目前在我国8个省市的19个地点发掘有漏泽园墓葬近千座,出土铭砖400多块,大致分布于河南的洛阳、三门峡、滑县、南阳,河北的磁县,山西的吕梁,山东的兖州、日照,陕西的岐山,四川的绵竹、郫县,重庆的云阳,江苏的丹阳等地,其中以三门峡市郊北宋陕州漏泽园墓地规模最大,这里自上世纪80年代以来共发掘墓葬849座,加上采集品共得墓砖300余块。与滑县等小型遗址不同,在三门峡墓地里所见砖铭大都不著纪年,仅有年月。这些遗迹里面墓葬一般都极其简陋,尸体多裸葬或用陶缸、陶罐盛放后浅埋于排列整齐的土坑之中,除了用以标记的两块墓砖之外几乎没有随葬品。[12]在砖铭所记的墓主身份中军人所占比例远大于普通百姓,以三门峡漏泽园墓地为例,军人占已知身份人数的65%以上,其死亡年龄多在二三十岁之间,最小的仅十八岁左右,对应的墓坑大小也与平民无异。[13]本文所介绍的墓砖中军人占已知身份人数的一半以上,也与此结果吻合。

本文所介绍的这几块墓砖一定程度上可以看做墓志的简单代替品,但并不算是真正的墓志,墓志作为一种重要的器物类型有着自己的特征,包括标志墓主人;有较为统一的规格及行文规范。[14]刻字墓砖与墓志具有相同的目的,但在外形形制以及铭文文体上还不够完善,与这些带有刻字的墓砖最为接近的是考古发现的几批刑徒墓砖。刑徒砖也叫墓志砖,是在刑徒死亡后作为一种随葬品与之一起下葬的,上面记录着刑徒的相关信息,起到标识其身份的作用,多数以建筑用砖改制而成。目前考古发现的刑徒砖主要集中于秦汉两个朝代。

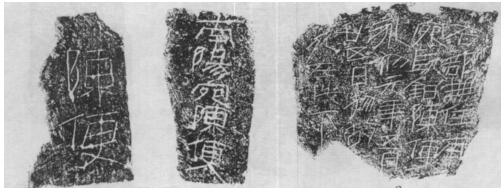

秦朝的刑徒墓砖主要分布于陕西西安一带,典型的考古发现有秦始皇陵西侧赵背户村秦刑徒墓(图16、17),骊山刑徒墓等。根据砖瓦上面的文字推测,其年代上限应该是秦始皇二十六年(221年)统一六国时,下限年代为二世二年(208年)左右。所使用的材料多为建筑用的板瓦,而这些瓦片大小不一,花纹不同,显然并不是专门用来做墓志砖的,其上的书刻字迹潦草,笨拙,书写者的文化水平应该不高。根据发掘报告的总结,这些墓砖上的行文格式大致有以下四种:地名与人名;地名、爵名与人名;地名、刑名与人名;地名、刑名、爵名、人名,其中以第一种与最后一种情况的数量居多。[15]报告显示,瓦文记录的十九个死者中,有十人是服居赀劳役,这十个人又能分为以下四种,一是无力偿还罚款的免任官吏,二是平民,三是私家奴隶,四是官府隶臣妾。[16]可见被埋葬者多数社会地位偏低,而且出土的尸骨葬式杂乱无章,甚至存在一个墓坑里埋葬多具尸骨的情况,一些尸骨上面甚至有明显的伤痕,似乎是被杀戮或者虐待致死的。《史记·秦始皇本纪》里记载“作宫阿房, 故天下谓之阿房宫。隐宫徒刑者七十余万人, 乃分作阿房宫, 或作丽山。”可见当时的刑徒从社会底层而来,且数量庞大。

图16“杨民居赀大教” 图17“阑陵居赀便里不更牙”

(来源:始皇陵秦俑坑考古发掘队.秦始皇西侧赵背户村秦刑徒墓[J].文物,1982(3).)

汉朝的刑徒墓地主要分布于今河南西部洛阳一带,考古人员在东汉洛阳城南郊(图18、19)和河南省偃师市佃庄镇西大郊村西南都有较为重要的发掘。其年代主要集中在永元十五年到延光四年之间,出土刑徒砖以永初元年(107年)、永初二年(108年)以及元初六年(119年)为最多,这三年的加起来占到出土和采集的刑徒砖的70%以上。[17]而墓砖多以当时工地上废弃的砖块为原料,这些砖有大小两种规格,均为素面,部分质量很差,以至于发掘出土后不久便风化了。砖块上只有正面用刀笔刻字,从右往左竖行排列,书体都是隶书。一些砖是刻写者将旧的砖铭用阴刻的方法划除掉,然后在空白处再刻上新铭。其格式大致有以下七种:1.仅刻姓名;2.“无任”或“五任”+姓名;3.郡县名+姓名;4.郡县名+刑名+姓名;5.“无任”+郡县名+刑名+姓名;6.“无任”或“五任”+郡县名+刑名+姓名+死亡日期;7.在6的基础上标注了尸体在此。[18]在这些刑徒中包括两个阶级,即封建统治者与劳动人民,而多数劳动者为农民,他们主要从事修建宫殿、营造陵墓、修筑城池、烧砖制瓦等繁重的体力劳动,这些人往往未及刑满就被折磨而死,死后仅仅以一个浅坑埋葬,有的甚至被人用乱刀活活砍死,至今遗骨上仍残留有刀痕,一些刑具也还保留在遗骨上,令人触目惊心。

图18(左) 图19(右)

(来源:中国科学院考古研究所洛阳工作队.东汉洛阳城南郊的刑徒墓地[J].考古,1972年(4).)

通过比较很容易发现,年代较晚的宋漏泽园墓砖在分布范围上明显比前两者要广,墓砖所用材料也由随意性较大变为具有一定规制,后期可能有专门制造的原料;其格式也趋于规范化,包括记录的项目以及项目书写的顺序等;书写方面进步不大,很少有书写工整美观者,大部分书写随意,字迹潦草,这应该与所有者的社会地位偏低、数量较大以及死亡仓促有很大关系。但无论如何,这种用砖志记录死者身份的行为正在作为一种社会管理制度而不断被完善,是政府在振恤和易俗方面的一次制度化的尝试,为之后助葬制度的发展提供了必要的经验;秦汉刑徒墓砖从它们的目的和内容来看,也已经具备了墓志的雏形,对后代正式定型的墓志产生了直接的影响,起到了先导的作用,这些墓砖墓瓦也为我们保存了诸如社会制度、刑法规定、职业、地名等等许多方面的珍贵资料,对后人进一步研究和了解古代社会具有一定的的参考价值。

宋代的救济体系

“漏泽园”与同时期的“居养院”和“安济坊”被认为是我国古代著名的三大制度性官办慈善救助机构,事实上它们只是宋代救济体系中的一部分。两宋时期设立了较为全面和系统的救济机构,救济对象包括男女老幼鳏寡孤独废疾之人,救济范围更是包括生、老、养、疾、葬等各个方面,与之对应的救济机构有:专门收养弃婴、抚养未成年孤儿的慈幼院,提供难民、饥民、老幼废疾者居住场所的福田院、居养院,救济病患的安济坊,平时向穷人提供低价药品、特殊时期免费施药治病的太平惠民局,兼具收留难民与提供医治功能的养济院,以及负责掩埋无主尸体和死亡战士的漏泽园。宋代政府注意在设立救济机构的同时从监督和鼓励两个方面着手,一方面出台相关法律,如救助乞丐的“元丰惠养乞丐法”、收养弃婴的“慈幼法”、管理贫困难民的“居养法”等,另一方面为了促进地方开展救济事业而规定了一些鼓励性政策,如减少差役时间、给予一定的经济补助,以及把此作为考核官员政绩的标准,设置了“殿最”制度等,以此来推动救济政策的实施。除了官方,宋代的民间慈善活动也十分兴盛,宋人对于民间慈善活动的关注以及慈善的内容都大大超过了前代,这些社会化的民间慈善活动也为明清时期的更为组织化的民间慈善活动奠定了基础。

两宋之所以推行大量社会救济与福利的举措,从经济角度来看是由于发达的商品经济为之提供了一定的物质基础;思想方面无论是儒家倡导的“仁政”、还是佛教“劝善普渡”的慈悲观念以及道教主张的清静无为、劝人互助的主张都要求建立相应的社会救济体系,这些思想为两宋的社会救济事业提供了理论支撑;从政策角度来讲,一方面宋代实行“守内虚外”的基本国策,强调统治者对于国家内部环境的重视,另一方面,朝廷设立的“不立田制”“不抑兼并”的土地政策导致社会矛盾尖锐、贫富差距变大,再加上两宋气候多变、自然灾害频繁,势必造成社会上的灾民、难民增多,从而形成百姓对国家救济的迫切需求。

总的来说,与前代相比两宋社会的救济政策具有全面性(包括救济对象、救济内容、救济区域等)、规范性(规范的机构以及配套的政策)、创新性(出现了许多前代没有的新机构、新举措)以及合作性(中央与地方、官方与民间)的特点,在我国福利史上占有较高的地位,一定程度上很像今天的西方福利社会,这些举措的实施也为当代政府福利政策的制定与实施提供了借鉴。

参考文献:

[1]宋采义,予嵩.谈河南滑县发现北宋的漏泽园[J].河南大学学报(哲学社会科学版),1986(4).

[2]张新宇.试论三门峡市郊北宋陕州漏泽园铭砖的纪年和编号[J].考古与文物,2009(6).

[3][4]许秋华.九部宋人笔记称谓词语研究[D].山东大学2013年博士学位论文:130.

[5]朱瑞熙.宋代官民的称谓[J].上海师范大学学报,1990(3).

[6](宋)施宿等.嘉泰会稽志[M].文渊阁四库全书,台北 :台湾商务印书馆,1986.

[7](元)托克托等修.《宋史》卷一百七十八.文渊阁《四库全书》本。

[8](清)徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[9](南朝宋)范晔撰.后汉书·孝桓帝第七卷[M],中华书局,1965.

[10](宋)江少虞.宋朝事实苑[M].上海古籍出版社,1981.

[11](元)马端临.文献通考[M].第 1363 页.中华书局,1957.

[12]张新宇.试论三门峡市郊北宋陕州漏泽园铭砖的纪年和编号[J].考古与文物,2009(6).

[13]张新宇.试论宋代漏泽园公墓制度的形成原因和渊源[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2008(5).

[14]赵超.古代墓志通论[M].北京:紫禁城出版社,2003-6(第一版):33.

[15][17]李永增.东汉刑徒砖相关问题研究[D].华东政法大学硕士学位论文.

[15]始皇陵秦俑坑考古发掘队.秦始皇西侧赵背户村秦刑徒墓[J].文物,1982(3).

[17]高凯.秦代人口比例与人口下降问题———以刑徒墓的发现为例[J].文史哲,2007(5).

[18]中国科学院考古研究所洛阳工作队.东汉洛阳城南郊的刑徒墓地[J].考古,1972(4).

目前为止,在河南的洛阳、三门峡、滑县,河北的磁县,山西的吕梁,以及山东、陕西、四川、重庆、江苏等地均发现有宋代漏泽园遗迹,但据调查当时的国都——汴京附近却并没有设置漏泽园,您知道这是为什么吗?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问和猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案择优公布。请联系我们《每周一品》栏目电子邮箱:meizhouyipin@chnmus.net

王潇滨,女,河南大学历史文化学院考古文博系本科生。