钺是我国古代兵器的一种,外形像斧,但比斧大,弧刃可劈砍。钺字在商代中晚期甲骨文中写作 ,在商金文中写作

,在商金文中写作 ,是这种兵器的象形。作为“劈兵”,钺由首部弧刃、长柄构成。在古文献记载中,《 尚书•顾命》云“一人冕,执钺”,郑玄释钺为“大斧”。许慎《 说文》中亦云:“ 钺,大斧也。”《太公六韬》云:“大柯斧重八斤,一名天钺,是钺大于斧也。”《左传•昭公十五年》 疏中则更加明确地言明“ 钺大而斧小”。

,是这种兵器的象形。作为“劈兵”,钺由首部弧刃、长柄构成。在古文献记载中,《 尚书•顾命》云“一人冕,执钺”,郑玄释钺为“大斧”。许慎《 说文》中亦云:“ 钺,大斧也。”《太公六韬》云:“大柯斧重八斤,一名天钺,是钺大于斧也。”《左传•昭公十五年》 疏中则更加明确地言明“ 钺大而斧小”。

钺最早源于我国新石器时代早中期的石斧,到了晚期逐渐演变为石钺和玉钺。最初的石钺,器形比较厚重,刃部使用痕迹明显,并且崩裂的豁口很大,证明它曾被作为生产工具使用。很快石钺的刃部变薄,弧度变大,且刃部少有使用痕迹或有使用痕迹的崩裂豁口较小。钺的生产工具功能消退,作为武器和礼器使用。[3]

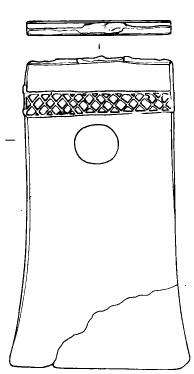

随着人类文明和生产力的进步,钺的材质逐渐由石料转变为金属。河南偃师县二里头遗址中出土的铜钺(图五),为长方斧形,刃角外侈,整器残长13.5厘米,宽6.1厘米,刃宽7.6厘米,厚0.5厘米。钺身近肩部饰带状网纹一周,花纹凸起。其下有一圆孔。这是我国目前出土年代最早的铜钺。

图五 河南偃师县二里头遗址中出土的铜钺

从墓葬发掘情况来看,自新石器时代晚期以来,石钺和玉钺在墓葬中的比例明显减少,尤其龙山时期的钺一般都出自大型墓葬中,钺的使用范围已有所限制。[4]到夏商周时期,钺的数量进一步减少,青铜钺的数量相当有限。从考古发掘的商代兵器来看,近战的兵器以戈、矛为多,远射之兵器以镞为主。戈、矛有大量的出土,数以千计,而铜钺的出土量,则为数极少。有的大墓出土戈、矛成批,而出钺者一般只有一、两件。殷墟西北岗发掘的1004号大墓有成批的青铜盔和成捆的戈、矛出土,而未见铜钺。在商代墓葬中,凡墓葬出土小型钺者,大多数兼有戈、矛之类兵器,有的兼有少量青铜礼器。凡随葬30厘米以上大型钺者,墓室规模宏大,大多数都随葬有青铜礼器和兵器,随葬品比较丰富,且有殉葬人。如湖北盘龙城李家咀M2墓葬。部分墓葬大型钺、小型钺成套出土。山东苏埠屯M1、江西新干大洋洲商代大墓,出土的大型铜钺通长都在30厘米以上,同时还出土数量与大型钺对应的小型钺,墓葬面积及随葬礼器、兵器配置组合均合乎墓主人显赫地位。

商代以后,铜钺逐渐摆脱实用武器的功用,与王权紧密相联。《太平御览》卷三四一引《字林》曰:“钺,王斧也。”直接说明了这一问题。据《史记•殷本纪》载:“夏桀为虐政,淫荒,而诸侯 昆吾氏为乱。汤乃兴师率诸侯,伊尹从汤,汤自把钺,以伐昆吾,遂伐继。”《诗•商颂•长发 》云:“武王载旗,有虔秉钺,如火烈烈。”可见商汤、周武王都曾亲自执钺征伐,并建立了王朝。

作为王权的象征,钺除了与王者如影随形,在战争中同样具有军事权力象征意义。《尚书•牧誓 》记载,周武王伐殷,至商郊牧野作誓,“王左杖黄钺,右柄白旄以麾”。对此,《司马法》一书中说:“夏执玄钺,殷执白钺,周左杖黄钺,右秉自旄,所以示不进者,审察斩杀之钺也。”按照书中的解释,在战争中对违抗军令者,即以钺斩之。商纣王兵败自焚于鹿台后,周武王率军攻破殷都朝歌,“以黄钺斩纣头,悬大白之旗。已而至纣之嬖妾二女……斩以玄钺悬其头小白旗”。由此可知,钺不仅仅可以作为征伐的权杖和军事统帅的威仪象征,同时也是执行最高律令的刑具法器。

钺还有另一种军事权力的独特表现,就是将它赐给诸侯王,命其主征伐之事。《史记•殷本纪》中载,当时还是诸侯的周文王出面献洛西之地,以请除炮烙之刑,“纣乃许也,赐弓矢斧钺,使得征伐,为西伯”。在西周时期,我们从现存的《虢季子白盘》铭文中可以看到:“赐用弓彤矢其夫,赐用钺,用征蛮方。”的记载。汉代的《淮南子•兵略训》中对授与诸侯、将军的军事权力所包含的内容有具体的解释:“君子授命予将军时,亲操钺,持头授将军其柄曰:从此上至天者,将军制之……”。由此看来,君王授钺于军事统帅,是授予他治军制上的权力。

除此之外,钺还具备仪仗的功能。《史记•周本纪》:周公旦把大钺,毕公把小钺,以夹武王。

同样,在商周时期,作为一种礼器,铜钺不仅代表王权、军权以及刑罚、礼仪之功用,其使用的数量、质地、尺寸等情况在一定程度上体现着王权政治下的等级制度。《史记》等历史文献中就详细地描述了君王、较高身份地位的诸侯对钺的使用情况。安阳殷墟妇好墓(M5)出土的青铜大钺,纹饰华丽,通长39.5厘米,刃宽达37.3厘米,重达9千克,墓葬中繁多华丽的青铜礼器、兵器彰显了妇好作为商王武丁妻子的不凡地位,以及军事统率的威仪。

作为刑具,受刑者能否获得钺刑也受到身份地位的限制。《尚书•牧誓 》中记载的周武王诛杀商纣以及其嬖妾情形来看,商周时期钺刑往往涉及身份地位高的统治阶级,且身份地位的不同,用钺的尺寸大小也随之关联。《史记 •周本纪 》:周公旦把大钺,毕公把小钺,以夹武王。周公与毕公地位非常接近,而所用钺仍有大小之分,说明钺的大小与使用者身份密切相关。

青铜钺主要流行于商周时期。商代铜钺在造型上繁缛狞厉,尤其是大型钺,硕大的尺寸、镂雕的兽面,展现出一种恐怖恫吓的威仪。至西周时期,铜钺开始趋于小型化,数量大幅减少,造型对商代的多有继承。春秋战国时,铜钺的使用重点已移至南方。汉代,随着铁兵器的兴起,铜钺逐步被铁钺取代了。[5]