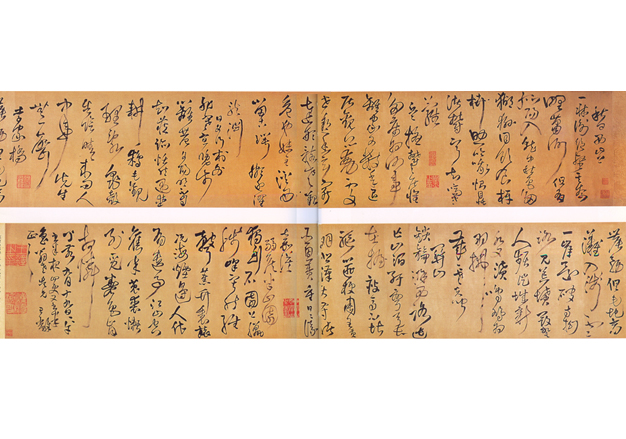

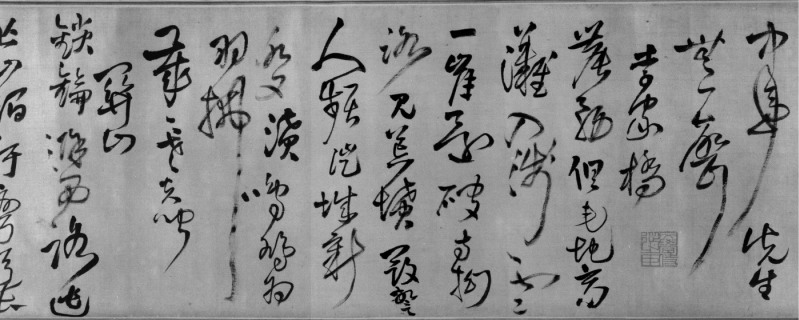

1-33王铎行草书《秋日西山上等诗六首》

王铎行草书《<秋日西山上>等诗六首》,绢本,纵28厘米,横450厘米,1954年由河南省文物工作队移交至河南博物院(此文物正在河南博物院展厅三楼明清厅展出)。

王铎是明末清初书法家,河南孟津人,世称王孟津,字觉斯,一字觉之,号嵩樵,又号痴庵,别署烟谭渔叟。王铎生于明万历二十年(1592年),天启二年(1622年)中进士,累擢礼部尚书。王铎身逢乱世,仕途多变,1644年李自成攻克北京,明崇祯帝自缢于景山,马士英等在南京拥立福王,王铎为东阁大学士。满清入关后被授予礼部尚书、官弘文院学士,加太子少保,清顺治九年(1652年)病逝故里,终年61岁,谥号文安。

王铎博学好古,诗文书画皆有成就,尤其以书法独具特色,其书法正书出钟繇,行草宗二王,得力颜米,博采众长,法古入化,笔力雄健,神韵飞动,纵而能敛,放而能收,以险取势,长于布白,风格独特,自成一家,素有“文安公书法妙天下”和“神笔王铎”之美誉[1]。

此幅王铎《<秋日西山上>等诗六首》草书手卷从右至左依次为:《秋日西山上》、《兵扰郁郁居怀》、《日夕行村外》、《李家桥》、《关山》、《弱侯半山园》六首诗。六首均为五律行草书体,共56行,满行6字,共计292字(包括诗题);卷尾有跋语七段,前六段均为段春湖所跋,第七段为于寿之所跋。

按照书写的先后顺序依次实录六首诗文如下:

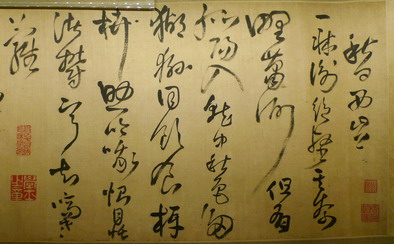

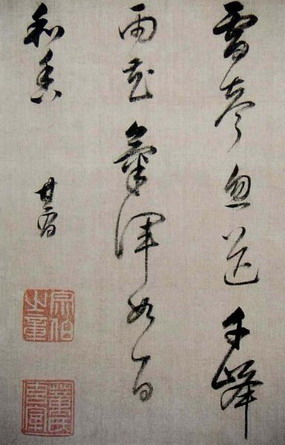

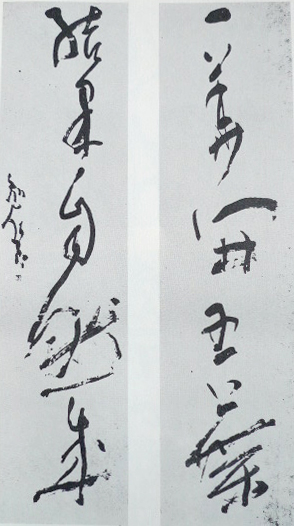

秋日西山上(图一): 一牀衡绝壑,其奈野萧何。但有孤阳入,就中秋色多。猢狲同饮食,枒枿助吟哦。恻目怅诸郁,宁知嗃老萝。

图一 《秋日西山上》诗文

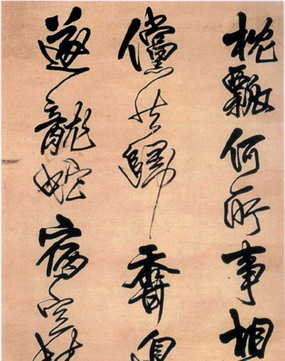

兵扰郁郁居怀(图二):多病为何事,离家又数年。退居观闷动,处世溯幽玄。穷达形骸老,艰危弟妹全。溪西留古崿,颇近濯龙渊。

图二 《兵扰郁郁居怀》部分及《日夕行村外》诗文

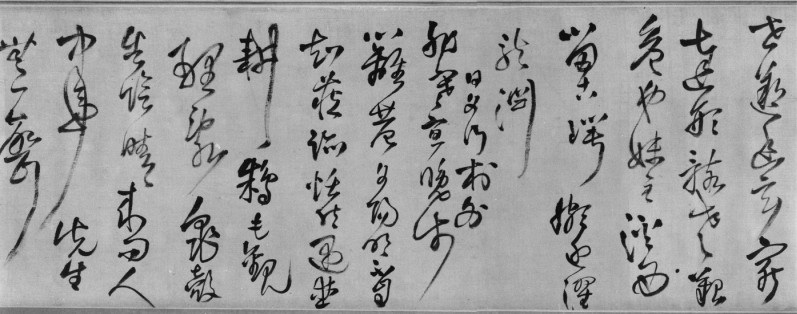

日夕行村外(图三):非寒宜晚步,篱蓭夕阳明。不自知藏迹,恬然遇埜耕。鴸毛观理乱,龟壳告阴晴。来问人中事,先生无一声。

图三 王铎手卷第三首诗局部

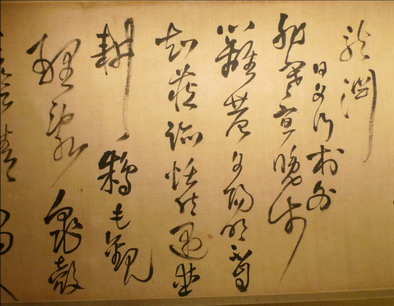

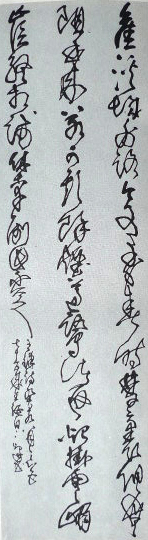

李家桥(图四):农务俱毛地,高滩入浅云。一崖还破寺,抝路见荒坟。寇警人频徙,城新水又濆。鸣鸠为羽拂,岁岁老夫闻。

图四 《李家桥》诗文

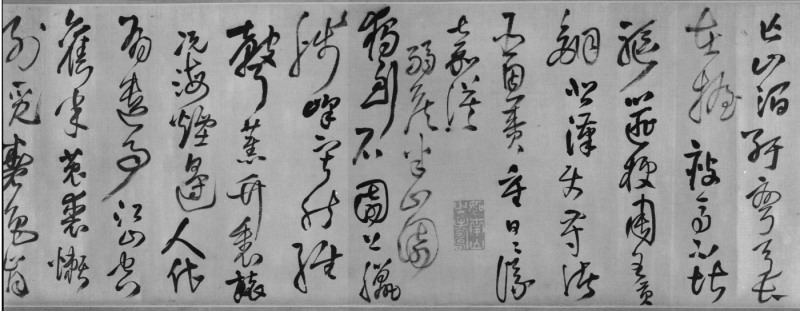

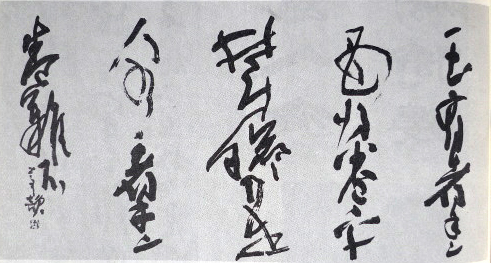

关山(图五):锁钥滁西路,逃亡山涧纡。弯弓长在握,瘦马不堪驱。篚梗周王贡,铜悲汉使符。诸臣恩赉重,日日议嘉谟。

弱侯半山园:独到石园上,腊残峰寂然。经声蕉竹里,旅况海烟边。人代有遗事,江山空旧年。菟裘懒别觅,春色肯相怜。

图五 《关山》部分及《弱侯半山园》诗文

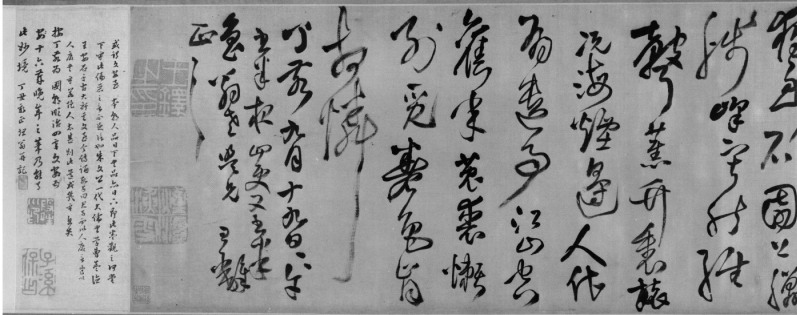

落款为:“丁亥九月十九日日午书半夜四更又书半鲁翁老盟兄正之 王铎”。(图六)

图六 《<秋日西山上>等诗六首》行草书手卷落款部分

卷首“秋日西山上”下方有两方朱文藏印印签“鉏经堂印”和“春湖珍赏”;作品内自右至左诗文间穿插有“段氏春湖珍藏之印”、“学士之章”、“文学侍从之臣”、“如南山之寿”等印;末款钤印两方“王铎之印”和“烟潭渔叟” 白文印。书作日期“丁亥九月十九日”,为顺治四年,王铎时年56岁。

王铎真草隶篆无所不能,尤以擅长行草,笔法大气,劲键洒脱,淋漓痛快,此长卷,气脉贯通,气韵生动。突出的效果是使用了“一笔书”,行行一气呵成,而转折顿挫,丝毫不苟,上下呼应,错落有致,虚实之间,若行若藏。在用墨上,王铎利用墨的枯润、浓淡的大反差,使作品产生了动荡与跳跃,润中有涩,涩而不滞,信笔挥洒,极具自然之态。

王铎的书法,一般研究者以他50岁为界,分为前后两个时期。前期是继承前人时期,后期被称作“五十自化”时期[2]。这幅《<秋日西山上>等诗六首》行草书手卷应为王铎书法成熟时期的作品。

清末著名书画鉴赏家段晴川(字春湖),曾收藏过此卷,珍如拱璧,印上“子孙保之”的朱文印,欲留给子孙。此卷后面有段春湖六款不同时期的题跋,对王铎的书法艺术成就评价甚高。其中最后一次题跋“七十九叟春湖主人病中题”很是感人,由此可见收藏者段春湖对此卷的珍爱。

王铎的书法与董其昌齐名,明末有“南董北王”之称。王铎的书法技法,师从二王、颜、柳、旭、素、米、黄诸家技法提炼而成,并拓展和丰富了书法的技法,其个性化风格渗入前人的多种风格,同时在用墨方面也突破了前人,首创“涨墨法”[3],独创“一笔书”,这就更增加了书法作品的神采,而自成一家。

王铎因在明亡之后降清,在气节上颇有瑕疵之处,故世人对他的人品颇有微词。但其书法在日本、韩国、新加坡等国深受欢迎。日本人对王铎的书法极其欣赏,还因此衍发成一派别,称为“明清调”。王铎的《拟山园帖》传入日本,曾轰动一时,日本书法界把王铎列为第一流的书法家,提出了“后王(王铎)胜先王(王羲之)”[4]的看法。

中国书法艺术在数千年集成、发展和创新过程中,曾出现过一位又一位杰出的书法大师,而明末清初时期的王铎,在当时的书坛上,是一位最具个性、独领风骚的一代宗师,他以其雄强古厚的独特书风和书学成就,在我国书法艺术发展史占有特殊的地位。

王铎的书法成就与其丰厚的才学密不可分。王铎知识渊博,学问深厚,尤其在文学方面颇有造诣,诗、词、赋、古文是其所擅长的。书法是王铎造诣最高的一项才华,这与他的人生经历有关。王铎生活在明末清初时期,社会极其动荡,这使他的内心处在极度矛盾之中,特别是江山易帜后,王铎降清,作为贰臣,被视为气节有愧。王铎始终处在被鄙视的环境中,他负疚自责,在仕与隐的现实中寄书为情,以求解脱,他把大部分时间拿出来舞文弄墨、把内心的压抑和被人的鄙视,转化为艺术的人格化,激发了他对艺术的呐喊和创造力。他的书法功底极深,曾遍临魏、晋、唐、宋名贤书迹,诸体悉备。他注重学习传统,认为“书不宗晋,终人野道”。楷书师法钟繇,又学颜真卿及柳公权,笔力洞达,既端正庄重,又显灵气俊逸。其行书草书最为世人所重。行草书宗法“二王”,后得力于宋米芾,其手卷苍劲跳跃,布势连绵,变化神出。六尺到丈二长条巨幅立轴,写来得心应手,一气呵成,雄健悠肆,骨力畅达,运笔浓淡虚实变化多端,不见端倪。其师承与董其昌相近,但两者却形成截然不同的书风。董其昌书法崇尚柔媚秀逸,以韵取胜;而王铎书法则以苍郁雄畅见长,以力取胜。王铎长于布局取势,章法奇特,为明末清初在草书上最具成就的书家。他与黄道周、倪元璐、傅山等书家一道,提倡取法高古,开展复兴书坛的活动,一扫明末书坛因循守旧之气。在中国书法艺术史上,有“神笔王铎”之誉。

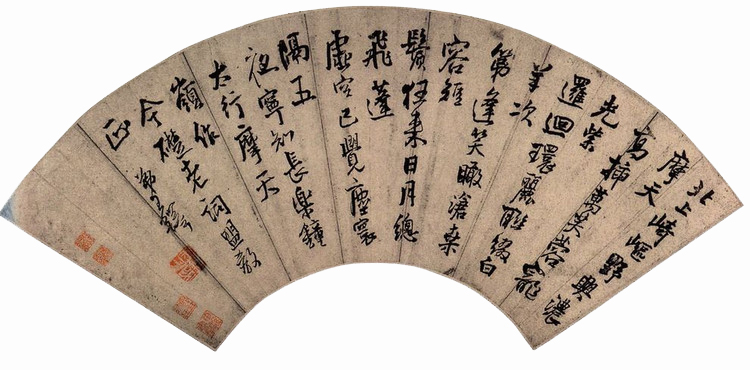

图七 扇面释文:北上崎岖野兴浓,摩天高插万芙蓉,宠光紫逻迴环丽,联缀白羊次第逢,笑瞰沧桑容距鬓,狂来日月总飞蓬,虚空已觉尘寰隔,五夜宁知长乐钟,太行摩天岭作今。礎老词盟教正 弟王铎

王铎虽然书法造诣很高,可在历史上,他却因降清而被列入《贰臣传》,被后人所垢病。受此牵连,他的书法也遭遇冷落,曾一度无闻尘世间。但王铎以其首创的“涨墨法”、独创的“一笔书”和“巨幅立轴”等,在书法艺术上独领风骚,为中国书法后来的发展做出了极大的贡献。清人梁喻《评书帖》云:“王铎书得执笔法,学米南宫,苍老劲健,全以力胜;然体格近怪,只为名家。”近代书画大家吴昌硕对其推崇备至,曾赞誉“文安健笔蟠蛟璃,有明书法推第一”。启功先生曾盛赞“(王铎)可谓书才书学兼而有之,以阵喻笔,因一世之雄也”,并有句云:“王侯笔力能扛鼎,五百年来无此君。”沙孟海先生也曾说“(王铎)在于明季,可说书学界的‘中兴之主’了。”林散之先生更认为他是“自唐怀素后第一人”。王铎在明清书坛上独树一帜,是中国书法史上超越传统的革新人物,他对中国书法艺术的贡献是不可磨灭的。

在中国书法史上,明代董其昌与王铎都是极其重视师法前人,而且都终其一生临古不断。明末有“南董北王”之称。但他们从临习师法古人到成熟期的创作面貌却迥异,形成了两种截然不同的艺术风格。

董其昌一派的严谨秀逸之风曾在明末清初盛行,以“平淡自然”为书法的最高境界,执艺坛牛耳数十年。而王铎取法高古,与拘谨乏趣、滑弱无力的书风相抗衡,大胆创新,开创一代书风。青年时代的王铎受时代思潮的影响,很早就有了反思潮的奇倔胸怀,在他的《拟山园选集》中的《文丹》中,集中表露了他惊世骇俗的审美观。他最大的成就是他超迈雄奇的行草书。他的行草书,恣肆狂野,挥洒自如,用笔沉着痛快,纵横跌宕,自然出奇,表现了撼人心魄的雄浑气势,极富感染力。马宗霍称“明人草,无不纵笔以取势者,觉斯则拟而能敛,故不极势而势如不尽,非力有余者未易语此。”林散之称其草书为“自唐怀素后第一人”。并不为过。有人以他的线条与明代另两位草书家徐渭、祝枝山作比:王铎的遒劲既有异于徐渭的粗放,也有别于祝枝山的生辣,至于文征明、董其昌则更不在话下。此外,他在结构处理上的构成意识也是前所未有的。空间的切割完全具有次序观念,具有强有力的理性处置效果——在如此狂放变幻的草书中锤炼出如此冷静、有条不紊的效果,实在是出人意外同时又使人对他的能力敬佩不已。如果说从张芝、张旭、怀素、黄山谷直到徐渭,草书的发展是以用笔的丰富顿挫为准矩,而在结构处理上则一放再放,抒泄无遗的话,那么王铎则成功地阻遏住这种一发不可收拾的洪流,他用冷静的理性把这匹脱缰的野马笼住,纵横取势,变化多姿,不落俗套,出新意于法度之中,收奇效于意想之外。

董其昌、王铎书法风格之比较:

图八 董其昌行书

图九 王铎行草书局部

“明清调”

王铎生逢乱世,仕途多变,由明朝旧臣变为清廷新贵,在以气节自持的明代遗民眼中是被鄙夷的贰臣,故许多人对他的人品常有微词。但王铎却在三百多年后与徐渭、傅山等人一起戴上了“表现主义”的桂冠而受到人们的推崇。他是中国书法史上勇于开拓,创造新美境界的巨匠。

日本人对王铎的书法极其欣赏,还因此衍发成一派別,称为“明清调”。“明清调”是现代日本的一个书法派系,这个派系以宗法王铎等明末清初的书风而得名。明清书法包括的内容是十分宽泛的,无论是明代的书法,还是清代的书法,从创作的理论基础到创作的风格特点,都是各具特色、流派纷呈。而“明清调”产生的最大原因是由于书法活动(笔会)的场所从小到大有了迅猛的发展。之前的书法活动是在矮小的日本式房屋内进行的,后来的书法活动主要在高大的美术馆展览厅内举办。之前用对裁的四尺纸写条幅是人所共知的常识,而在美术馆展览厅里有着完全可以容纳九尺长幅作品的空间。在美术馆里展出,作品的章法构成是必须重新研究重新探索的。而王铎以独具个性的用笔风格,在墨色上的淋漓变化和章法上的饱满气势,十分突出,特别是在长幅立轴中获得了充分展示,视觉效果具有与现代精神相吻合的内涵,这种亲时代性得到日本书法家的广泛借鉴和运用。日本著名书法评论家田宫文平在分析“明清调”书法流派形成的经过时说:“也许是美术展览厅对大型展件的需求吧,使得书法家们纷纷把注意力集中到了明末清初的长条幅上。也许是具有浪漫主义色彩的明清长条幅的书风与战后开放自由的气氛十分协调吧。总之,明清调书法流派形成了。以王铎书风为核心的明清调,最初是在昭和战后前期由关西派的书法家开创的。”[5]

日本当代书法家受王铎书风影响较大的有村上三岛、古谷仓韵、木村知石等。

图十 村上三岛的书法作品

村上三岛:日本爱媛县人,日展理事,日本书艺院理事长,长兴会会长。

图十一 古谷仓韵的书法作品

古谷仓韵:日本京都府人,师事村上三岛,日展评议员,日本书艺院常务理事,京都书作家协会会长。

图十二 木村知石的书法作品

木村知石:日本大阪人,日展理事,玄云书道会会长。

注释:

[1][2][3] 王铎书法选[M]中州书画社,1982.

[4][5] 参考日本•田宫文平. 王铎对昭和后期书法的影响.张铁英译.

猜想一:王铎“一笔书”,一笔能写多达十几个字,笔势连绵,奔腾跳跃,如长江大河,浩浩荡荡。而一般人只能写几个字,王铎是怎样一笔写这么多字呢?

猜想二:“涨墨法”是王铎首创,即墨入纸后,很快沿笔、纸的接触点向外涨晕,使墨迹膨胀扩大,但仍能看到中锋。古时书家主要使用砚磨墨,现代书家大多数使用墨汁,这两种不同材料是怎样表现涨墨呢?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问与猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案进行择优公布。

请联系我们:《每周一品》栏目电子邮箱 meizhouyipin@chnmus.net

吴郑杞,河南博物院文博馆员,工艺美术专业毕业,中国书法家协会会员,长期从事文物绘图、书法创作,曾为大型图书《河南省志 文物志》、《河南出土的汉代建筑明器》、《辉县琉璃阁甲乙二墓》等绘制上百幅文物图;书法作品参加过国际、国内大展,并多次获奖。

许小丽,女,现就职于河南博物院保管部,文博馆员,致力于书、画等文物的保管和研究。

许小丽,女,现就职于河南博物院保管部,文博馆员,致力于书、画等文物的保管和研究。