2-32舞阳贾湖骨笛

舞阳贾湖骨笛,骨质,新石器时代裴李岗文化,长23.1厘米,1987年河南舞阳县贾湖遗址出土,河南省文物考古研究所藏。

这是一支来自8700年前的笛子,出土于河南中部淮水上游流域的舞阳贾湖新石器时代遗址中。它以飞禽中空的尺骨制成,可以演奏出近似七声音阶的乐曲,是迄今为止中国发现的最早、保存最为完整的管乐器。它的出土,改写了中国音乐起源的时间和历史,是中国音乐文明史的奇迹。

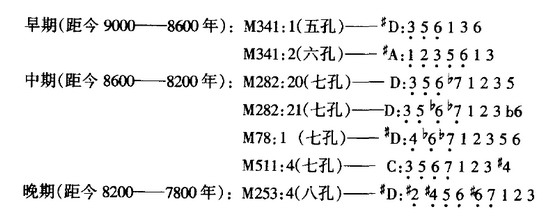

贾湖遗址共出土近30支骨笛,除1支半成品出土于窖穴中,2支残器弃置地层中外,其余23支骨笛分别出土于16座墓葬中。其中7座墓葬每墓随葬2支骨笛,余9座墓葬则每墓随葬1支骨笛。以骨笛随葬的墓葬占贾湖遗址目前发掘445座墓葬总数的4%,在这些墓葬中,多有龟甲、叉形器等带有巫术性质器具并存的现象,其时限早晚延续了1千多年,并多埋葬在同一区域内。因此,可见骨笛拥有者,不仅生前有着与巫师、祭司、酋长相关的特殊职业和身份,在整个贾湖氏族中也有着特殊地位。

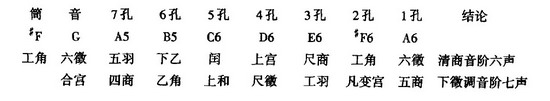

贾湖遗址的16座墓葬中出土23支骨笛。从简到繁,一脉相承,按其遗址分期和发展序列也分为3期:早期(距今年代为9000—8600年左右):骨笛为5或6孔,可吹奏四声和五声音阶;中期(距今年代为8600—8200年左右):骨笛为7孔,可吹奏六声和七声音阶;晚期(距今年代为8200—7800年左右):骨笛为7孔8孔,可吹出七声音阶和变化音。

骨笛在墓葬中的位置,除M341、M344是被放置在肢骨附近外,多置于墓主人股骨和胫骨两侧。目前保存状况最好的两支骨笛,来自贾湖遗址的M282中,这座墓葬随葬品达到了61件。此墓出土的两支骨笛是所有骨笛中的佼佼者,保存完整,制作精致,全长22到23厘米,通体呈浅棕色,其中282:20号骨笛,除七孔外,在第六和第七孔间有一小圆孔,学者见解不同,或认为是骨骼原生,或认为是调整第七孔发音而钻的调音孔。这件最为完整的骨笛经音乐专家童忠良、黄翔鹏、萧兴华等先生测试发现,该骨笛已具备音阶结构,发音较准,音质较好,可以吹奏出旋律。282:21号骨笛,据考,它在墓葬主人生前已断裂,进行过修理,在折断处的骨壁上钻了14个小孔,用细线进行精心缀合而继续使用。骨笛中段似有用织物缠裹的痕迹,以保其不受伤害。如此珍视,足以见骨笛在当时的宝贵程度。

从贾湖骨笛的出土位置和保存使用情况,我们可以看出,骨笛应是墓主人最为珍贵的器物。如果这些拥有大量随葬品的墓主在整个聚落中身份特殊,那么骨笛本身不是单纯的乐器,更不是召唤异类和狩猎的响器,它必定用自身发出的乐音来沟通神人,述说整个氏族心声和祈求。在贾湖遗址344号墓葬中,除左臂侧伴随的两支骨笛外,另一现象是,八套内装石子的龟甲代替头颅葬入墓中。古老的龟灵崇拜与无首的持笛巫者,这其中又是什么奇异的关系。《墨子•兼爱》中提到了商汤的传说时曰:“汤代桀以后,大旱七年,汤以身为牺牲,翦爪断发,着布衣,婴白茅,祷于桑林,天乃大雨。”当氏族遇到重大变故时,被作牺牲和自为牺牲都成为可能。在这其中,骨笛所代表的音乐又起着什么作用?大量的史料表明,音乐在原始社会中与宗教、祭祀相关的娱神娱人活动紧密相关。音乐的音阶音调进化源于远古人类对未知自然认知的深入、情感多重表达,以及与万物神灵的交流方式。

图一 舞阳贾湖遗址M344出土现场

图二 舞阳贾湖遗址M282骨笛出土位置(20为骨笛)

贾湖骨笛是用大型鹤类尺骨制成的。贾湖遗址有着丰富的动物资源,在其动物群落中,发现了天鹅、环颈雉、丹顶鹤三种飞禽,而出土的大多数骨笛是用丹顶鹤的尺骨制作而成,为何贾湖先民们如此偏爱丹顶鹤?

鹤属于大型涉禽,常栖息于湿地之中,鹤类的大量出现验证了当时贾湖区域十分舒适的地理环境。世界上目前现存15种鹤类,我国就存有9种,其中丹顶鹤是我国最著名的鹤类,历史上曾广泛分布于我国的中东部。而迄今多见于亚洲东北部。鹤鸟瑞羽奇姿,体态优雅、步履轻捷、气质淡逸,作为祥瑞之鸟,自古倍受人们推崇和喜爱。在《诗经•小雅•鹤鸣》中有对鹤赞誉的千古名句:“鹤鸣于九皋,声闻于野”,“鹤鸣于九皋,声闻于天”,鹤鸟长长的项管达1米以上,是人类气管长度的五六倍,其末端成环状盘曲于胸骨之间,引颈而歌,可引起强烈共鸣,声音可传到数千米以外。由此推之,古人很早就有了“鹤骨为笛,其声清越”之言。

丹顶鹤的骨骼外坚内空,强度是人类骨骼的7倍,骨笛的管身就来自于丹顶鹤翅膀部位的尺骨,骨管的长短、粗细、厚薄与内腔形状会因鸟类个体差异而不同,贾湖先民是如何将这种不同形态的骨管制作成音阶分明的乐器?

在制作时,首先锯去两端骨节,在修整好中空的骨管上刻划出大致的音孔位置的等分标记,然后再钻孔,因此在保存完整的骨笛上,可见制作时计算孔距而留下的刻度。音孔呈一直线排列,音孔很圆,孔壁稍呈上大下小的倾斜,有的骨笛具轻度的石化迹象,说明骨笛年代有近万年的久远历史。

近年来,在国外也不断涌现出有关骨哨、骨笛出土的报道。世界上目前考古发现最早的骨笛已有数例,如在斯洛文尼亚发现的距今5万年的两孔骨笛,是尼安德特人用洞熊腿骨制成;有德国南部的布劳堡峪勒东南环城山岳一个洞穴发现了3万5千年前,用天鹅腿骨制成的三孔骨笛;考古学家还在德国南部乌尔姆附近山区的洞穴发现了尼安德特人在旧石器时代晚期,用猛犸象象牙制作的三孔笛,距今约3万年,音调相当和谐,可吹奏出五声音阶。

在中国新石器时代考古中,近些年来,一些遗址中也发现类似的骨笛,内蒙古敖汉旗兴隆洼文化遗址,发现一支八千前年用猫头鹰的翅骨做成的骨笛,呈5孔,可奏出一个八度音域内的七个基本音阶。1973年在浙江省余姚市的河姆渡遗址(距今约7000年)曾出土了呈两孔的160余支骨哨。河南汝州市中山寨出土的十孔骨笛,被认定为七千年前的骨管定音器。

以上这些发现与贾湖骨笛的不同之处在于:贾湖骨笛有着完整群体和发展序列、丰富的共存遗物、规范的制作方式、长期的使用、保护痕迹。更重要的是,作为时代最早、保存完整的吹管乐器,有着较为丰富的音高音色和音阶调式的变化。贾湖先民在万物生灵中,选择了丹顶鹤,而神奇的鹤骨带来的乐音,写就了生命的意义,为穿越八千年的乐音找到了生命的载体。

贾湖骨笛的出土,彻底改变了中国音乐历史起源的文献和传说的观点。《吕氏春秋》对古乐的起源曾有论述:“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,取竹於嶰溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间--其长三寸九分--而吹之,以为黄钟之宫,---帝喾命咸黑作为声,歌九招、六列、六英。有倕作为鼙、鼓、钟、磬、吹苓、管、埙、篪、鼗、椎、锺。---帝尧立,乃命质为乐,质乃效山林溪谷之音以歌--” 黄帝之时,伶伦断竹而吹之,而创始乐律。帝喾之时,倕作为鼙、鼓、钟、磬、吹苓、管等多种乐器,帝尧命质仿效山林溪谷之音为乐等,之后,人们总是将中国音乐起源历史与三皇五帝的创造活动相联系。而距今八千多年的贾湖骨笛,将中国音乐的源头,一下推前了数千年。

近代音乐史学家,还在孜孜以求地讨论,中国的七声音阶最早出现的时间,甚至认为战国末年荆轲刺秦皇,在易水别离所唱的“风萧萧兮易水寒”用的“变徵”之音,是来否来自于西方异域,而近年来络绎不绝的音乐考古发现,完全推翻了这类观点。8700年前,我们的祖先已经用骨笛吹出了近七声的下徵调乐音。时间六千年一瞬间,而曾侯乙编钟又以其5个八度音域,完整的七声与十二律、十二个半音系统,和声和各种音程概念、八度音组概念等,应有尽有集大成的乐律学说,成为我们今天宝贵的文化遗产。同样,贾湖骨笛以考古学实证的方法,科学地诠释了中国远古时期音乐之初始的活态面貌。

自1983年始发掘出土的近30支骨笛中,近三分之一为较完整的器物,而通过测音的大约有七支,此后的十余年中,黄翔鹏、吴钊、童忠良、萧兴华等音乐学专家都曾对贾湖骨笛作了测音研究,初步揭示了贾湖骨笛原始音乐性能;郑祖襄、陈其射、项阳、陈其翔、荣政等学者对测音数据、音阶音程和调高等相关问题的论证分析;徐飞、王昌燧等人,对新出土骨笛音乐声学特性的新探索等。近来已经有学者开始致力于科学技术手段逼真复原骨笛,以获得更多的骨笛音响信息。

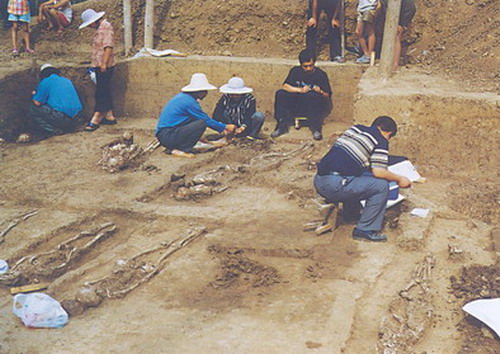

首先,作为一种最早的、完整的管乐器,我们最先要知道的是它如何奏出乐音,目前贾湖骨笛演奏方法,需要深入地再认识。究竟骨笛是应该如何发声的。1989年,黄翔鹏先生提出的斜吹法发声,刘正国先生在此基础上对斜吹法进一步研究,认为斜吹可以更好地使气流摩擦震荡管壁发音,具有厚重的原始感。刘先生在演奏测试实践中证实,斜吹法则可发出非常清晰悦耳的乐音,并可轻松演奏出两个八度,这是竖吹法难以实现的。虽然在实际测音方式中,《舞阳贾湖》考古报告中的测音结果,似多以竖吹法获得,发布在英国《自然》杂志网站上的骨笛音乐,也是竖吹法的演奏录音。

从古代中国直到今天的哈萨克斯坦以及中国新疆等地,一直不乏采用斜吹法的原始形态乐器如鹰骨笛等,特别是至今还流传于中原的道教音乐中的乐器“筹”,乐器的形制和骨笛非常相似。这种古老的斜吹演奏方式,可使两端开口的笛管发出坚实悦耳的音声。

其次是对考古出土贾湖骨笛的测音研究。1989年黄翔鹏先生对保存完整地M282:20号骨笛的测音后,提出的结论是测音骨笛的音阶结构至少是六声音阶,也有可能是七声齐备的、古老的下徵调音阶。吴钊先生则认为其中有些音程的音分值较接近三分损益律或纯律。童忠良先生根据结合对另外两支骨笛(M282:21,M78:1)的音孔设计特点,认为构成以4孔(D)为宫的六声清商音阶或七声清商音阶可能性最大。下列是黄翔鹏先生根据对M282:20号骨笛的测音所排出的音阶:

在音乐起源的初始阶段,人们对音阶和调高的认识是有限的,但我们不能低估史前先民对乐音的感知水平和创造能力,他们所处的自然环境更多和谐的天籁之声。影响骨笛乐音的音高调式会有很多因素,我们从河南省文物考古研究所在《舞阳贾湖》考古报告中所公布的数据中可以见出,人们对乐音和音阶的感知,经历了由少到多,循序渐进过程。

学者对2001年新出土的M511:4七孔骨笛测音数据可见,可以完整演奏两组八度的音列,和今日十二平均律相比,各音孔最大音差也仅在25音分左右。音乐学学者通过对7支骨笛测音数据的分析研究认为它们存在三种调和四种音阶。三种调高是:“C”、“D”(或“﹟D”)、和“A”(或“﹟A”);四种音阶是:“四声音阶”、“五声音阶”、“燕乐六声音阶”和“清乐六声音阶”。而目前贾湖遗址揭露发掘面积仅在遗址总面积的二十分之一,对贾湖骨笛所蕴藏的音乐之谜,还有待更进一步的发现和更深入的研究。

舞阳贾湖骨笛的学术价值,已远远超出它的地域范围,在整个世界音乐史起源的物证中,贾湖骨笛无论在科学实证、年代的可靠性方面,还是在音乐艺术成就方面,都是无与伦比的。中华民族的音乐文化,中原民族的音乐水平,在史前时期已远远走在世界的前列。

图三 舞阳贾湖骨笛复原演奏

音乐贯穿人类文明进化的始终, 音乐起源必将伴随人类文明起源的破解而水落石出。

大自然的生命本旨,是在成长和消亡中发出自己的声音,这些声音关乎对自然的爱与敬畏,对逝去美好的追忆,对神灵的崇尚,对生与死、爱与恨的感悟,这一切在人类心灵中,是用最本真的和所能创造出来最美好的声音来述说的,这种美好的声音就是音乐。

贾湖揭秘

河南舞阳贾湖新石器时代遗址,发现于20世纪60年代初。从1983年5月到2001年6月的十多年期间,考古工作者对该遗址进行了七次考古发掘。共揭露遗址面积2657.6平方米,清理出房址53座,陶窑11座,墓葬445座,出土陶、石、骨等文物及文物标本5000余件,骨笛30支,契刻符号17例,碳化稻米数千粒。经碳14等科学数据显示,贾湖遗址年代跨度为距今9000—7800年。

这是怎样的一群人,创造出黄河长江交汇区域怎样的早期文明?

这里出土大量陶器、石器、骨器等文物标本,种类繁多,制作精致规整,其磨锯、钻孔等技能证明贾湖人已经掌握新石器时代主要工艺。渔猎采集工具、炊食汲水器皿齐全。

这里出土的大量人工栽培粳稻稻粒和稻壳印痕证实了这里是中国稻作农业起源地之一。石磨盘、磨棒、石铲等实物资料,表明8000年前这里人工栽培,收获加工已经成为一种成熟的生产方式。

被圈养动物,有猪、狗,少量的黄牛和水牛的骨骼,被证实世界上家畜驯养始于贾湖。在遗址内还发现有马、羊及龟、鹤等动物的骨骼,表明我们的祖先贾湖人的生产生活方式已相当丰富。

陶器上的附着物经分析,9000年前贾湖人已经掌握了酒的酿造方法,所用原料包括大米、蜂蜜、葡萄和山楂等。目前,这一古配方被复制成功。

刻在龟甲、骨器、石器、陶器上的契刻符号表明,在距今8000—9000年的贾湖文化已出现了原始文字性质的符号,作为所知最早的文字雏形,为文字起源增加更为重要新证。从陶器和龟甲刻符上,可见对鸟与太阳的崇拜。与东夷部落中太昊氏族先民更为相近。

墓葬中随葬成组内装石子的龟甲、共存的骨笛、柄形器(权利地位的象征)、杈形骨器、太阳纹陶器等,证明人们在变幻莫测的未知自然中,一种敬畏、探求、崇拜等原始宗教思维的萌生。

从骨笛制作和龟腹石子可以看出,贾湖人已有百以上的整数概念,掌握了整数的运算法。这为研究我国度量衡的起源及与音乐之关系十分重要。

贾湖遗址发掘出土的三十余支骨笛,是迄今为止发现最早、保存最完整的管乐器。贾湖骨笛有早、中、晚三期的二孔、五孔、六孔、七孔和八孔笛,其制作材料系用鹤的尺骨制作而成,制作规范,形制固定。经学者测试,其中的七孔骨笛已具七声音阶,并能完整吹奏乐曲。它把中国音乐史起源向前推进了5000多年。

十几年来,以贾湖遗址发掘主持人张居中先生为首的考古工作者在田野和案头的辛勤工作,使舞阳贾湖新石器时代遗址的神秘面纱逐步揭开。

曾几何时,这里四季分明,温湿多雨,疏林湖沼,原草茂盛。水族鸟兽,多易繁殖。向心式的聚落里散布着半地穴式、地面和干阑式参差错落的建筑,沟濠环绕,人们在这里渔猎、植稻、筑屋、畜养、制陶、磨石、制骨、酿酒-----,骨笛明亮清远的乐音在炊烟和湖面上穿行。

图四 舞阳贾湖遗址考古发掘现场

主要参考文献:

[1] 河南文物考古研究所.舞阳贾湖 上、下卷.科学出版社,1999.

[2] 王子初.中国音乐考古的十大发现[J].星海音乐学院学报,2012(2).

[3] 黄翔鹏.舞阳贾湖骨笛的测音研究[J].文物,1989(1).

[4] 童忠良.舞阳贾湖骨笛的音孔设计与宫调特点[J].中国音乐学,1992(9).

[5] 项阳.樂之初义之我见──由贾湖骨笛引发的思考[J].中国音乐学,1991(7).

[6] 刘正国.笛乎筹乎龠乎──为贾湖遗址出土的骨质斜吹乐管考名[J] .音乐研究,1996(9).

[7] 萧兴华.中国音乐文化文明九千年──试论河南舞阳贾湖骨笛的发掘及其意义[J].音乐研究,2000(3).

[8] 郑祖襄.贾湖骨笛调高音阶再析[J].音乐研究,2004(12).

[9] 徐飞,夏季,王昌燧.贾湖骨笛音乐声学特性的新探索──最新出土的贾湖骨笛测音研究[J].音乐研究,2004-03-20.

[10] 陈其射.河南舞阳贾湖骨笛音律分析[J].天津音乐学院学报,2005(6).

九千年前的贾湖人在什么活动中演奏骨笛?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问和猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案择优公布。

请联系我们《每周一品》栏目电子邮箱:meizhouyipin@chnmus.net

李宏,女,河南博物院研究员、副院长,河南省古代音乐文化研究会会长,中国博物馆协会乐器专业委员会副主任,中国楚文化研究会副秘书长,中国汉画学会常务理事,长期从事文物考古研究、博物馆管理与陈列展策划工作。