相关链接一:

墓志的起源和发展

碑的起源早于墓志,先有碑,后有志,两者在文化上有渊源关系。墓志是中国古代丧葬制度持续发展的产物,有固定的形制和专门的文体,主要记述死者姓名、卒年和生平事迹。墓志濫觞于秦汉之际,发展于魏晋,完善于北魏,兴盛于唐,延续至明清,经历了由砖造墓志到石刻墓志,由碑形墓志到方形墓志的发展历程。

墓志的产生与墓葬中标志墓主人身份的社会习俗有很大的关系。考古发掘证明,商周时期的墓葬中尚没有发现明确用于说明墓主姓名的铭刻。学者们是根据陪葬的青铜器和器物上的铭文,结合文献记载来推测墓主身份官职。秦汉时期的考古发掘表明,当时已经存在着标志墓中死者身份的志墓风气,但还没有固定的器物。1979年12月,秦始皇陵考古队在临潼县赵背户村发掘修建始皇陵的秦刑徒墓中,发现了18件刻在残瓦上的姓名籍贯刻辞。这批草率刻写在建筑用瓦残片上的铭文记录了建陵死者的籍贯身份与姓名,与后代墓志的作用、埋设方式已十分相近,已经具备了标志墓中死者的性质,有人称它们是最早的墓志。建国以来,在洛阳地区的基建工程与考古发掘中曾经大量出土东汉刑徒砖。这些砖铭一般都注明死者名籍、身份、卒年月日,有些还加注此为尸骨所在,似为迁葬认尸使用。明徐师曾在《文体明辨》谓墓志:“勒石加盖,埋于圹前三尺之地,以为异时陵谷变迁之防。”刑徒墓砖铭在形制与铭文内容上与后来的石质墓志相去甚远,但是它的埋设目的与后来的石墓志基本相同。

除了刑徒砖之外,在秦汉时期的丧葬礼仪中,还存在着用不同方式标识墓主姓名、身份的习俗。第一种是玺印。春秋战国时期,玺印已普遍使用,生前人们把印章随身携带,死后系在腰带上随同下葬。所以这一时期的墓葬中,出土有相当数量的官私名印,到了汉代,墓葬中出土的印章更为普遍。这种印章与商周随葬器物一样,都是生前使用的东西,不是死后刻意为之的标识墓主身份的器物。但后来的墓志盖上的铭文与秦汉玺印非常相似,犹如死者生前的印章。第二种是告地状。告地状属宗教迷信用品,是随葬品处于原始阶段的产物。目前仅见于西汉早期墓葬中,它是仿效阳间官司文书,将死者名籍和随葬品移交给地下官吏的告地状的实物,其目的是通神,但同时也起到了标志死者的作用。实际上墓志乃藏于圹中,并非为生人制作,“自非开发,莫之睹也。”冥冥之中,有告知神灵的作用。第三种是铭旌。在东汉时期的墓葬中,发现有覆盖在棺柩上铭旌,纯粹是用来标明死者名籍的。它们在丧礼过程中树于柩前,埋葬时覆在柩上。这种布质的柩铭,不易保存,出土发现也不多。第四种是附属在石棺或其它石料上的铭刻。为了让铭刻保存久远,人们便把柩铭刻在了石棺上。东汉盛行厚葬,多用石头砌建椁室,此时人们把墓主的信息刻在墓葬中的黄肠石上、画像石的画像旁或石门的门楣上。如南阳出土的建宁三年(170年)许阿瞿画像石题记。这些与棺柩上的题刻一样皆是附刻在墓葬中,没有专门加工制作。这些没有形成固定的墓志形式的带文字的各种质地的器物皆可标识墓主的身份,是为墓志的滥觞。

东汉厚葬为孝的社会思潮影响下,出现了画像石墓这样耗资巨大的大型石质墓葬,与之相应,地面上丰碑巨碣林立,宣扬墓主功德品行的碑文在汉代逐渐形成了一种专门的文体,墓碑也成了当时社会等级的一种标志。魏武帝曹操平定冀州后,下令停止厚葬,主张薄葬,并身体力行。据南朝梁沈约《宋书 礼志二》记载:“汉以后,天下送死奢靡,多作石室石兽碑铭等物。建安十年,魏武帝以天下凋弊,下令不得厚葬,又禁立碑。”晋承魏制,晋武帝时有了严禁立碑的法令。于是墓碑从地面上消失了,但人们仍旧要刻碑纪念故人,又不敢违背禁令,这样树立在墓外的碑刻减少,转而埋入地下,于是出现了仿照碑形竖立在墓室中的小型碑状墓志。这种碑一般高不过一米,宽度在半米之内,直立圹中,与后世墓志平放不同,故无盖而有额,只是比汉碑小得多。如晋张朗墓碑、和晋元康九年(299年)《徐美人墓志》,为螭首和圭首长方形,上刻铭文已具备墓志铭的形式。辽宁发掘的北魏《刘贤墓志》最能体现墓碑和墓志在文化上的承接关系,此志小碑形,螭首龟座,碑额刻写“刘贤墓志”四字。这种仿照碑式志墓的遗风至南北朝墓志形体没有完全定型之前也常见到。

南北朝时期,墓志形体内容在此时逐渐规范统一。现存较早出现“墓志”这一名称的以山东益都南朝宋大明八年(464年)刘怀民墓志为代表,此墓志已具备方形石质的特征。墓碑转入地下,在文体、刻制工艺、形制等方面都给墓志的形成以极大影响。由于立碑式不适于墓中使用,圆螭首和圭首这些与碑接近的形状逐渐淘汰,仿照碑额的形制制作了墓志盖,这种志盖也吸收了其他明器(如盒、奁)形制特点,大多为盝顶盒式,后来逐渐成为普遍使用的墓志盖基本形状。现存最早的有盖墓志出现在北魏孝文帝迁都洛阳后,以洛阳正始二年(505年)《寇臻墓志》为代表。南北朝时期墓志的文体逐渐完善,内容包括对死者姓名、籍贯、生平事迹、官职履历、卒年葬地及谱系等,文后还有四言韵文的铭辞。后世的墓志基本上沿袭这种格式。南朝梁刘勰《文心雕龙》将墓志列为一类文体,并与碑铭分开,使墓志在古文献中第一次登上大雅之堂。此后在墓中设有墓志已是封建官员、贵族与一些世家子弟葬礼中普遍采用的丧礼用品。成为中国传统文化中不可或缺的礼仪制度和文明载体。

相关链接二:

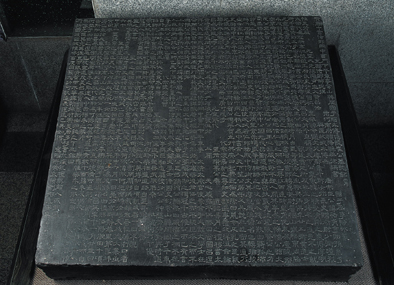

王媛嫡孙崔祐甫墓志

——保存完好的唐代宰相级别的墓志

博陵崔氏为唐代望族,崔暟(见相关链接三)、崔沔(见相关链接四)、崔祐甫祖孙三代为唐代重臣名相,崔暟妻王媛、崔沔妻王方大及其后裔崔纾、崔严爱墓志等集中反映了崔氏家族的情况,是唐家族墓志群体的代表。其中王媛之嫡孙崔祐甫墓志藏于河南博物院,刻于唐建中元年(780年),高、宽皆为107、厚21厘米,亦在洛阳出土。是院藏唯一的一盒保存完好的唐代宰相级别的墓志。志石四方形。盖为盝顶,顶篆书“有唐相国赠太傅崔公墓志铭”3行12字,四周阴刻花草纹。志文隶书,38行,行42字。首行题“有唐中书侍郎、同中书门下平章事、常山县开国子、赠太傅、博陵崔公墓铭并序”。邵说撰文,徐珙书,李阳冰篆盖。

崔祐甫,两《唐书》有传,历官唐代宗、德宗两朝。在德宗时官位相国,朝政清明,惜仅为相一年即卒。志中所记祐甫册封、卒葬时间两《唐书》均未言及,可补史缺。志中还反映了中唐时期安史之乱、社会动荡,仕人南迁避难的史实。志载:公讳祐甫,字贻孙,代为冠族。“高祖,隋赵王府长史弘峻;曾祖,皇洛县令俨,大父;库部员外郎、汝州长史、赠卫尉少卿皑;列考,中书侍郎、太子宾客,赠尚书左仆射孝公沔”。祐甫幼年凭贵胄子弟可入崇文馆就学,但他不屑门荫入仕之道,曰:“此朝廷赏延所及,非身扬名之道。”竞不之就。“年二十五,乡贡进士高第。时辈多朋党请谒,以务声华,公独不然,端居以得之。调补秘书省校书郎,转寿安尉。”撰者就此赞扬了祐甫不慕虚荣,务真求实的品德。

安史之乱,国家动荡不安,祐甫带家族百口南迁避难,并主动要求到南方江西幕府任职,志曰:“属禄山构祸,东周陷没。公提挈百口,间道南迁,讫于贼平,终能保全。”在江西幕府任庐陵郡司马、洪州司马,入朝为起居舍人,历司勋、吏部二员外郎。任官之际,公叹曰:“羁孤满室,尚寓江南,滔滔不归,富贵何有!”,“遂出佐江西廉使,改试著作郎兼殿中侍御史。”志文对其“厚亲戚,薄荣名”的品行进行了赞扬。后“转检校吏部郎中,改永平军行军司马,金印紫绶,兼中司之秩、入为中书舍人”。

志文用具体事例说明祐甫性格刚正率直,朝政多所匡辅。“有献猫乳鼠者,百辟皆贺,公独不贺,立草其奏曰:‘祀典迎猫,为除田鼠,今反乳之,是执法者不能触邪,理兵者不能御寇,天戒若此,庸可或乎!’”代宗纳其言,寻知吏部选事。779年,德宗嗣立,祐甫曾被贬为河南少尹。不久众望所归,祐甫加官进爵,位至宰相。志称“当国以退(德宗上台,常兖罢相),俾公代之。”超拜银青光禄大夫,门下侍郎、同中书门下平章事,太清太微宫使,崇玄弘文馆大学士。后转中书侍郎,集贤殿、崇文馆大学士,修国史,封常山县开国子,平章事如故。时德宗李适勤政纳言,朝政“事无巨细,悉关决于公”。 祐甫为相国后,因疾病日重,“手不能书,口占以对”,不能上朝辅政,“自是每军国大务,朝廷疑事,辄降中贵就第密访所安。”建中元年六月一日薨于京师静恭里第,春秋六十。册赠太傅,以其从子为后,赐名曰植。以其年十一月二十四日,有司奉诏,备礼葬于河南邙山之先茔。夫人太原王氏,有一女。可知祐甫无子,故以从子为后。

志文撰写、篆盖、书丹者皆为唐代名家。撰文者邵说,相州安阳人。曾在郭子仪幕下任职。累迁吏部侍郎、太子詹事,以才干称。志文以散体为主,语言精炼,减少了以往华丽词藻和溢美夸饰之词,而是引用具体的事例和志主生前话语,集叙事、议论、抒情于一体,生动形象地刻划了唐朝中期嫉恶如仇、刚正直言、匡辅朝政的一代名相的动人形象。篆盖者李阳冰,河北赵县人,是大诗人李白的从叔,官至“将作监”。他好古善属文,篆品绝妙入神,被誉为继“小篆之祖—李斯”之后的第一能手。其字体笔画特点圆活姿媚,纤细如线,刚劲似铁,别具一格。可谓“笔中之雄也”。 大诗人李白曾作诗对他大加赞扬,诗曰:“吾家有季父,杰出圣代英”,“落篆洒篆文,崩云使人惊”。此志篆文保存完好,弥足珍贵。志文书丹者徐珙,是唐隶书大家,其书以楷入隶,波磔秀美,遒劲端慎。

相关链接三:

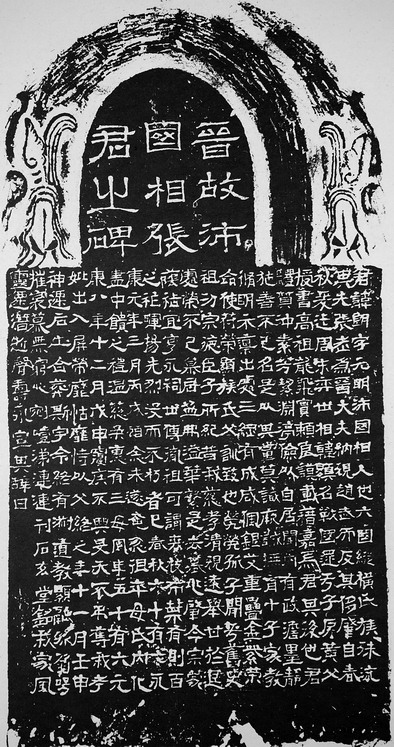

王媛之夫——崔暟墓志

王媛之夫崔暟墓志也藏于河南博物院。志石并盖正方形,唐大历十三年(778年)四月九日葬,志石高103.4厘米,宽103.8厘米,志盖高、宽均105厘米,1929年洛阳市张羊村北瓦店西北出土。志主崔暟,正史无传,此志可补史之缺漏。

志文隶书,阴阳两面刻字。阳刻28行,满行33字;阴刻26行,满行 31字。志文长达一千七百字。首题:“有唐朝散大夫守汝州长史上柱国安平县开国男赠卫尉少卿崔公墓志”。首2至3行记曰:“初,安平公之薨也,以神龙元年(706年)十有一月二十四日,假葬于邙山。晋阳县尉吴少微、富嘉谟同为志曰。”可知此志为崔暟死后72年,崔家重修坟茔而刻,故有此语。

据志载:博陵崔公,讳暟,十八岁,“以门胄齿太学”。十九岁,“精春秋左氏传登科,冠曰慈明。首拜雍州参军事,次左骁卫兵曹,次蒲州司法。”时中书令李敬玄、侍中郝处俊,为朝中重臣,“以率更职典刑礼咨公为丞,俾辑宫事。”志文用具体事例称颂志主在大家族中慷慨无私,诚恳助人,待亲族的遗子如己出的高尚品德。志载:公之仲昆崔暶、姊婿杜续,“以主客郎中终,而兄亦早殁。公奉嫂及姊,尽禄无匮。其后相次沦亡,公家贫,庀丧莫给,乃鬻僮马以葬。群甥呱呱,开口待哺,公之数子,咸孺慕焉。彼餐而厌,以鍸予子。”恰遇饥荒之年,“阖门不粒,几乎毕毙。”此时,“朝廷嘉之,迁尚书库部员外郎,时年三十八岁”。后特除喜安令。志主在官场遭妒,官员互相倾轧,贬任醴泉令、钱唐令等职,志载其遭贬后:“闭门十年,寝食蓬藿,终不自列,久乃事白,授相州内黄令。迁洛州陆浑令。”在武则天统治时期,官场沉浮不定,先后出任渑池令、润州司马。后因不满张昌期继任汝州长史,喟然叹曰:“吾老矣,安能折腰于此竖乎?”遂抗疏而归。“皇圣中兴(应为唐玄宗继位后),旧德咸秩,以安平之三百户爵公为开国男焉。”

志文记载崔暟儒、释、道三教兼习,尤其在儒家经典方面造诣颇高。志载其父崔俨在蜀任职期间,志主才十几岁,黄门侍郎齐璿长己倍之,与公同授《春秋》三传于成都讲肆,“公日诵数千言,有疑问异旨不能断者,公輙为之辩精,齐氏之子未尝不北面焉。”志主博考五经,承继了烈曾(曾祖)崔訦、烈祖(祖)崔弘峻的世业。除此之外,崔暟“尤好老氏《道德》,《金刚》、《般若》,尝诫子监察御史浑、陆浑主簿沔曰:‘吾之《诗》、《书》、《礼》、《易》,皆吾先人于吴郡陆德明、鲁国孔颖达重申讨核,以传于吾,吾以授汝。汝能勤而行之,则不坠先训矣。’因修家记,著《六官适时论》。”神龙元年七月八日,志主七十有四,终于东都履道里之私第。病时遗言:“吾家尚素薄,身殁之后,敛以时服。”

志铭后补述二个内容:一为崔暟的子孙名讳、为官及死亡的情况,包括元子崔浑、次子崔沔及其孙崔孟孙、崔众甫、崔夷甫、崔成甫、崔祐甫等。因崔沔官高位显,对其生平历官、赠谥官号及其子成甫、祐甫的历官情况进行了陈述。对其子孙后代繁衍情况一直写到成甫的三子一孙。另一内容陈述先祖坟茔由京兆咸阳北原迁至洛阳的缘由。可知崔氏祖茔原在咸阳,由于安平公崔暟在洛阳为官,“故家复东徙”。“自后继代,家于瀍洛”,不再西迁。

志文涉及到唐初及则天时的历史人物李敬玄、郝处俊、卢弘怿、张昌期等人,其事可与史相参证。志文语言精炼,叙事生动感人,形象跃然纸上。值得一提的是,志文撰写者吴少微、富嘉谟,皆为唐代散文家。吴少微、富嘉谟文风相近,撰写碑文或颂诗,以经典为本,反对浮华的骈体文,使文坛风气为之一变,时人争慕,号称“富吴体”(或“吴富体”)。二人同撰此墓志文,写人记事典重质实,行文打破了以往先追述祖先几代的模式,在文中叙事时引出崔公先祖三代名讳及官职,是为独特之笔。其志铭四言、五言、骚体杂糅,读之抑扬顿挫,摇曳多姿。二人的文章散佚较多,这一墓志是了解富吴体弥足珍贵的实物资料。

志文隶书,无书者姓名,其字体与王媛墓志如出一辙,当皆为徐珙书。崔暟墓志形制之大,字数之多,为唐代墓志所少见。

相关链接四:

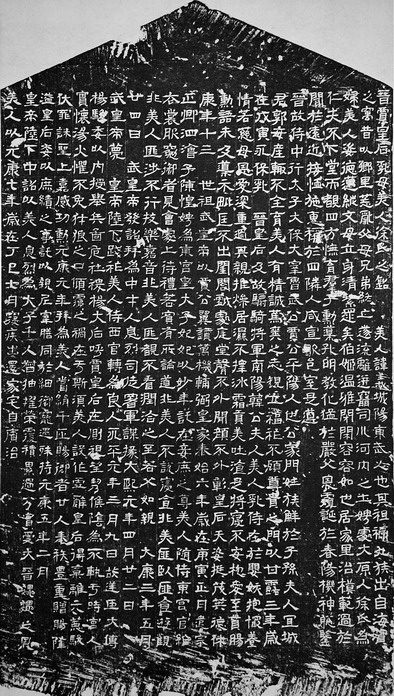

王媛之子——崔沔墓志

王媛的小儿子崔沔墓志,现藏开封市博物馆。志盖正方形,盖、石均完好。唐大历十三年(778年)四月八日葬,志盖高、宽均98厘米、厚22厘米;志石高、宽均98厘米,厚18厘米。洛阳出土。

崔沔,两《唐书》有传。志盖盝顶,四周有阴线刻花草纹,顶篆书:“有唐尚书左仆射崔孝公之墓”3行12字。志石正方形,隶书52行(后26行刻于盖之背面),行31字,李邕撰文,徐珙书丹。首行题:“有唐通议大夫守大子宾客赠尚书左仆射崔孝公墓志”。墓志主要介绍了崔沔的三世先祖名讳、职官及他本人官职升迁情况。

据志载:崔沔,博陵安平人。曾祖讳弘峻府君,隋银青光禄大夫,赵王长史:祖讳俨府君,皇朝益州雒县令;考讳暟府君,朝散大夫、汝州长史,安平县开国男,赠卫尉少卿。崔沔 二十四岁,乡贡进士擢第,后历任麟台校书郎、洛州陆浑主簿、左补阙、殿中侍御史、起居舍人、给事中等职,屡经升迁,历官礼部侍郎加朝散大夫、中书侍郎、魏州刺史等职。志载:“皇上有事泰山,观大礼,加朝议大夫。”又分掌吏部选事,入为左散骑常侍兼判国子祭酒。官至太子宾客兼怀州刺史并加通议大夫,终东都副留守。春秋六十有七,以开元二十七年十一月十七日薨于居守之内馆,圣上哀悼,追赠礼部尚书,谥曰孝。嗣子祐甫(见相关链接二),仕为朝散大夫权知中书舍人事赐紫金鱼袋。永泰中,天子有事南郊,旌宠旧德,因此又赠其父左仆射。以开元二十九年十二月权窆于邙山,以大历十三年四月八日与太原郡太夫人王氏合葬于邙山之平乐原。志文还记载了崔沔在史籍编纂方面的成就:“注《老子道德经》,文集三十卷。”并褒扬了他生活节俭的品行:“位事则高,家节以约,幣其衣服,粝其鼎方,虽道际于尊,而俭逼于下。”因此在紧急困难之时,人不堪忧。

志文作者还记述了李邕与崔沔的情深心知的友情:“邕十三同学,二十同游,书连榻于蓬山,夕比烛于书幌,直则为友,道则为师。”志文评价崔沔一生廉洁奉公,俭约自守,勤政爱民,与《新唐书》中所记“纯谨无二言,事亲笃孝”基本相合,对崔沔的一生都给予充分的肯定。可与史传互为补充。志文记述沔注《老子道德经》一事,传失载,关于崔沔卒葬年月,改葬的时间、地点等问题,史书中不详,这些可补史缺。

参考文献:

(1) 录文见:周绍良、赵超:《唐代墓志汇编》,大历063,页1803。

(2) 本文所选墓志除《故妓人清河张氏墓志》外,皆录入谭淑琴主编:《中原文化大典•文物典•石刻卷•碑刻墓志卷》。

(3) 见西安碑林博物馆赵力光编:《鸳鸯七志斋藏石》,293页,三秦出版社。