考古发掘出土的青铜甗数量诸多,现列举部分:

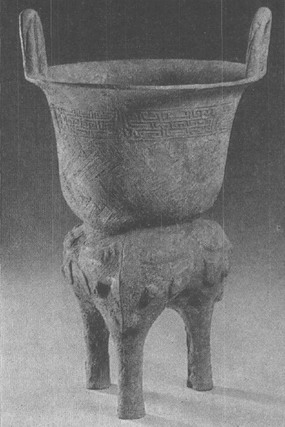

1973年,辽宁省克什克腾旗土城子公社天宝同大队河套生产队村出土一件商代晚期的铜甗[3](图八),通高46厘米,口径29厘米,重11.75千克。该甗基本完好,两足稍残。上体特大,口呈椭圆三角形,平沿内勾,外有宽厚的空稜,立耳稍内收,三足中空到底。通体用三块范铸成,铸缝明显。腹上部和袋足饰弦纹。

图八 辽宁克什克腾旗出土的铜甗

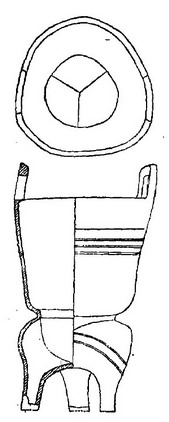

1968年,河南省温县城关公社小南张村出土的商代晚期青铜甗(图九),口径23.50厘米。该甗为甑、鬲连体,甑为直口立耳,深腹,鬲分衣当,下有较高的柱足。甑体上部加厚,中部饰三条凸弦纹,鬲有两条人字形纹,内箅缺。

图九 河南省温县出土的青铜甗

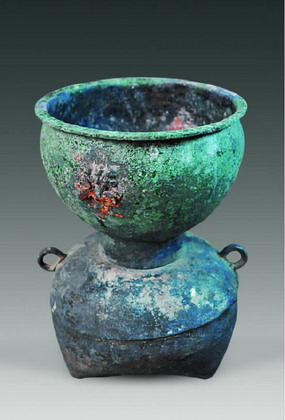

2012年,陕西省宝鸡市渭滨区石鼓镇石嘴头村西周早期墓葬出土的万甗[4](图十),高47.5厘米,口径28-29厘米,重7.93千克。该甗甑、鬲连体。甑敞口,卷沿,尖唇,索状立耳,斜腹下内收束腰接鬲体。鬲腹外鼓,分档,三柱足。甑、鬲之间束腰,内有箅,箅与腹壁环接,箅上方纽对腹壁环,箅上有十字形镂空五个。箅下鬲口处突出三个小三角,在同一平面以挡箅。甗口沿下饰一周三组兽面纹,各组正中突起小扉棱作鼻,两侧饰头部相对的夔龙纹。鬲腹部饰象首问,巨角,粗眉,圆目,鼻梁隆起,口下接柱足作象鼻。鬲腹下有烟炱痕。口沿内铸有铭文“万”字。

图十 陕西省宝鸡市西周早期墓葬出土的万甗

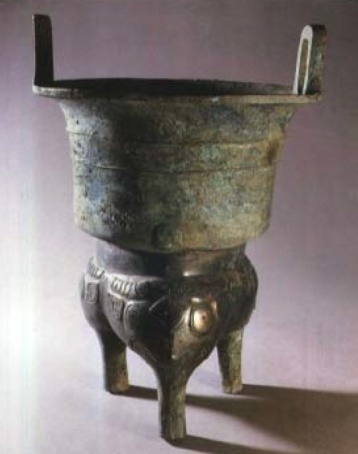

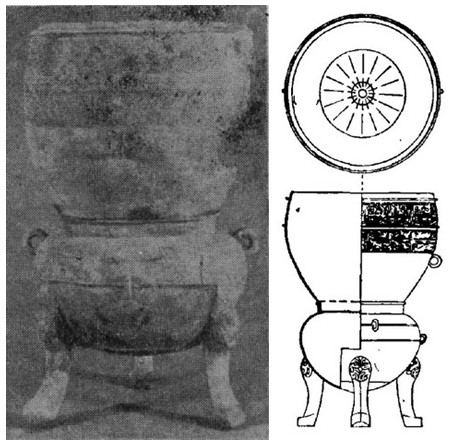

1986年,河南省平顶山市应国墓地84号墓西周恭王后期的应侯墓出土的铜甗[5](图十一),通高44厘米、口径31.2厘米、甑腹深16厘米、壁厚0.4-0.5厘米。该甗甑、鬲连体,器厚重。甑口部外敞,斜方唇,两耳立于口沿内侧,深腹,腹壁较直,向下略微内收。甑底周围向内横出3个等距的支钉。支钉上承托一带有4个十字形镂孔的椭三角形箅。箅一角有一圆孔与甑底边缘的一个半环形纽相套接(在器外表与纽相对应的位置上凸出一钉疤);中心还有一半环形纽可系绳牵引箅子启闭。甑、鬲相接处为束腰状。鬲分裆,足呈柱状。裆部有烟炱痕。甑部表面呈青绿色;鬲表面则呈青黑色,亮而无锈,显然原应分别为两个铸件,再浇铸合为一器。甑腹部凸弦纹二周,鬲足上端各饰兽面纹。甑内壁有铭文2行5字,为:“应侯乍(作)旅彝。”

图十一 河南省平顶山应国墓地八十四号墓出土的铜甗

1963年,陕西省长安县澧西公社马王村和扶风县法门公社齐家村出土的青铜甗[6](图十二),通高33厘米,口径22.2厘米。敞口,双耳直立,三足中空。细腰内侧有隔,用以承箅,原箅已丢失。口下有一周带状的变形饕餮纹。

图十二 陕西省长安县出土的铜甗

1972年,甘肃灵台百草坡西周墓出土的青铜甗[7](图十三),通高37.5厘米、口径23.5厘米。直耳綯纹,侈口,细腰,三款足,腰设活箅,口下细兽纹,足饰牛面纹,极简略。腹内壁铭:“匀”。

图十三 甘肃灵台百草坡西周墓出土的甗

1990年,河南省三门峡虢国墓地2012号墓出土的波曲纹方甗[8](图十四),通高33厘米,甑口长边24厘米,短边18.5厘米,腹深11.2厘米,鬲高17.2厘米,腹宽20.2厘米,重11.9千克。该甗上甑下鬲,连体。甑敞口,斜方唇,斜直腹下收,底部是一个活动箅,上有六道细条形箅孔。鬲口部呈长方形,短束颈,腹稍鼓,裆近平,蹄足。甑口下饰一周C形无目窃曲纹,腹纹波曲纹。鬲素面。

图十四 三门峡虢国墓地2012墓出土的波曲纹方甗

1990年,河南省三门峡虢国墓地2011号墓出土的回首龙纹方甗(图十五),通高39.7厘米,口长边31.2厘米,短边26厘米,甑腹深16.8厘米,鬲腹深9.2厘米,重10.7千克。该甗为甑、鬲分体。甑体,长方形,侈口,方唇,腹壁斜直,附耳有梁,甑底有浑铸箅,箅上有条形孔。鬲体,长方形口,附耳有梁,鼓腹,分裆,裆线连于腰际,蹄足。甑沿下饰C形平目窃曲纹,腹部饰回首龙纹。鬲素面。

图十五 河南省三门峡虢国墓地2011号墓出土的回首龙纹方甗

1966年,湖北省京山县宋河区坪坝公社出土的青铜甗[9](图十六),西周晚期至春秋早期,通高52厘米,口长36厘米,口宽22.5厘米。该甗方体四足,由上下两部分合成,上部直耳,下部附耳,上部的底有24个长方孔。上部外壁中间饰兽形纹,上下分饰窃曲纹,四足饰目纹。

图十六 湖北省京山县出土的甗

1975-1980年,湖北省随县均川公社国胜大队出土的春秋中晚期青铜甗[10](图十七),高34厘米,圆形,甑、鬲合体。甑体残破,仅存半壁,腹部有半环耳,弇(yǎn)口,盖已失。口沿与腹间饰三组三角云纹和一道弦纹。甑底有放射形长方箅孔三十二个。鬲为弇口,圆腹,饰二道弦纹,并有四个半环耳。三蹄足外撇,上部饰兽面纹。器底有较厚烟炱。

图十七 湖北省随县刘家崖后山包征集的铜甗

2010-2011年,甘肃张家川马家塬战国墓地出土的青铜甗[11](图十八),该甗为甑、鬲分体,侈口,窄平沿,斜弧腹,高圈足。沿下有铺首一对,铺首间饰凸弦纹两周。底部箅面呈圆形,条形箅孔。甑口径28.5厘米,圈足径15.8厘米,圈足高3厘米,壁厚0.15厘米,高16.5厘米。鬲直子口,窄平沿,尖唇向内平出,高领,分裆,弧裆较高,袋足,铲形足跟。肩至下口部有一对半环形耳,间饰凸弦纹一周,再下至足部饰三道竖向和弧线蛇纹。各袋足外侧有纵向的合范线痕,口部有补铸痕。鬲口径16厘米,腹径26.1厘米,壁厚0.2厘米,高22.2厘米。

图十八 甘肃张家川马家塬战国墓地出土的铜甗

综观青铜甗的发展过程,可以看出其总的演变趋势:器体由轻薄到厚重;器形从原始稚拙到匀称优雅,而后再至实用简素。甗的横截面由椭圆三角形至规整圆形,后又出现方形。整体形态从联体到分体,由细高至宽扁。甑腹由深至浅;甑口沿由直口(有一加厚凸起宽边)发展至侈口、敞口;甑双耳由立耳至附耳,既而成铺首衔环,甗下部由鬲演变成鼎,最终成釜;足由锥足至柱足到蹄足、C状足,最后发展成低矮小锥足,直至足部完全退化;分体甗下部双耳由无耳至附耳到衔环。鬲下部由袋足至分裆款足至联裆。纹饰由素面弦纹发展到饕餮纹,再至简约疏朗的几何纹,又至细密繁复的蟠螭纹、蟠虺纹,最终又返还至素面的风格。铭文从无到有,从少到多,内容从族徽、庙号到某某人作器之类,至较长的记事辞,位置有在甗内壁及甑耳下者。