汉代的墓碑主要有三种形制,圜首碑、圭形碑和少量的方首碑,圜首碑基本都有穿,圭形碑大多有穿,方首碑很少有穿。

麃孝禹碑(图二),汉成帝河平三年(公元前26年)刻立,通高约1.90米(碑身高约1.32米,埋入土中部分高约0.58米)、宽0.46—0.32米、厚0.26米,圜首长方形,面宽不到体厚的两倍,显得面窄而体厚,通体修长。碑额特别短小,与碑身无明显分界线。碑的正面有朱雀画像和竖线界格,碑文书于两边界格之内,右行刻“河平三年八月丁亥”,左行刻“平邑成里麃孝禹”,两行共15字。清同治九年(1970年)出土于山东省平邑县,现存山东省博物馆。[9]

图二 麃孝禹碑

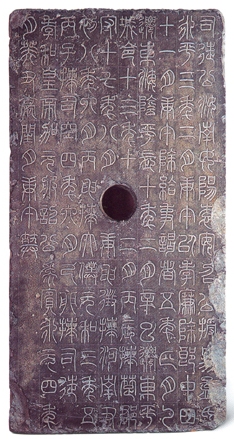

袁安碑(图三),全称“汉司徒袁安碑”,东汉永元四年(公元92年)刻立,碑上下皆残,碑残高139厘米、宽73厘米、厚21厘米,石灰岩雕刻,碑穿位于碑身中央碑文的第五、六行之间,碑文为小篆体,共10行,每行存15字,每行各缺1字,共139字。1929年在河南偃师县城南辛家村发现,现存河南博物院。

图三 袁安碑

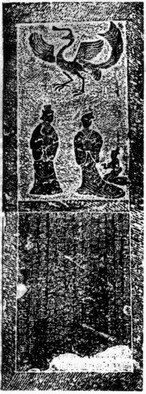

王孝渊碑(图四),东汉永建三年(128年)刻立,碑高255厘米、上宽91厘米、下宽96厘米、上厚24.5厘米、下厚27.5厘米,上端正中有一长17厘米、宽12厘米、高9厘米的榫头,下端有—长26厘米、宽16厘米凹进的浅窝,由此可见此碑上端应有碑额,下端应有基座。碑身正面、背面及两侧均施以雕刻,正面上半部刻朱雀、男女立像、女人跪坐像,下半刻碑文。碑文为隶书,十三行,除第四行与最末行不满外,其余每行二十二至二十五字不等,共约计三百七十字。1966年在四川郫县出土。[10]

图四 王孝渊碑拓片

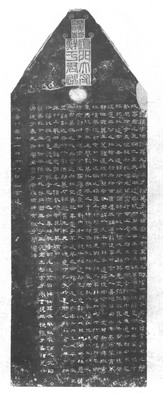

景君碑(图五),又称“景君铭”,全称“汉故益州太守北海相景君铭”,东汉顺帝汉安二年(公元143年)刻立,碑高223厘米、宽109厘米、厚19厘米。碑额刻“汉故益州太守北海相景君铭”12字,篆书,碑文为隶书,17行,每行33字。碑穿在中间八、九、十三行间,在第八字以下,三行每行废2字。原在济宁文庙院内,现存济宁市博物馆。[11]

图五 景君碑

孔谦碑(图六),又名“孔德让碑”、“孔谦碣”,东汉桓帝永兴二年(154年)刻立,高83厘米、宽52厘米、厚22.5厘米,圆首,有穿,穿上有晕,无额字。碑文正文八行,满行十字,隶书。该碑原在孔林,清乾隆时移入孔庙同文门下,1978年移入孔庙东庑,1998年移入汉魏碑刻陈列馆。[12]

图六 孔谦碑

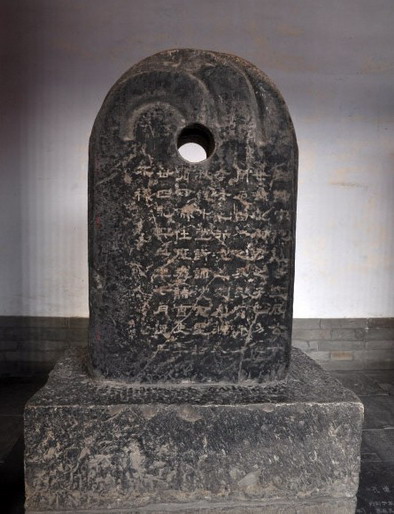

孔宙碑(图七),又称“汉泰山都尉孔宙碑”,东汉桓帝延熹七年(164年)刻立,碑高302厘米、宽107厘米、厚24厘米。圆首,有穿,穿上有晕,有额,额题“有汉泰山都尉孔君之碑”,篆书,两行,分别位于穿两侧。碑文有题,题为“有汉泰山都尉孔君之铭”,碑文14行,满行28字,隶书,记述孔宙生平事迹。碑清初由孔林移入孔庙同文门下,1978年移入东庑,1998年移存汉魏碑刻陈列馆。[13]

图七 孔宙碑

鲜于璜碑(图八),全称“汉故雁门太守鲜于君碑”,东汉延熹八年(公元165年),高242厘米、宽81—83厘米,碑呈圭形,碑首有穿。碑文为隶书,碑阳16行,每行35字,有界格,碑阴15行,每行25字,有界格,共827字,额阳刻篆书10字。1973年天津市武清县兰城村出土,现存天津市历史博物馆。[14]

图八 鲜于璜碑拓片

墓碑作为人们纪念先人的神圣之物,其形制和内容都有严格的规范和神圣的寓意,人们不大可能仅仅为了模仿下棺之碑而在墓碑上遗留碑穿,并且在当时的技术条件下,在墓碑上刻制碑穿也不是很简单的事,再者象麃孝禹碑等早期的墓碑根本就没有穿,所以认为墓碑的碑穿是下棺之碑碑穿的遗留的说法有点牵强。

袁安碑和袁敞碑的穿的位置和“神主”穿的位置一致,“神主”的形制大多和圭形碑一样为圭形[15],圭本来就被人们认为是沟通天地神的媒介,因此早期墓碑以及圭形碑的穿所起的作用可能和“神主”的穿的作用相仿,作为逝者的灵魂与天、神等联系的通道。圜首碑由于还被赋予了“天圆地方”的概念[16],所以圜首碑上的碑穿不仅沿袭早期碑穿的作用,还有了新的寓意。较晚一点的圜首碑,碑穿上移至碑首的下方,穿的上方出现了作为纹饰的晕,圜首碑的圆首象征着天,碑穿象征日、月,而晕纹则象征日月的光环。

总体而言,把墓碑的碑穿作为下棺之碑碑穿的遗留的说法有点牵强,似乎墓碑的碑穿来源于“神主”的穿作为“天人感应”思想的体现这一说法更有道理一些。