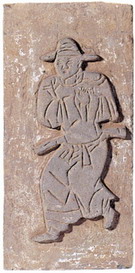

1-46杂剧人物雕砖

杂剧人物雕砖,陶质,建筑构件,北宋文物,一组5块,均长37厘米,宽17厘米,厚4.3厘米,1991年4月河南省焦作市温县西关三街宋墓出土。

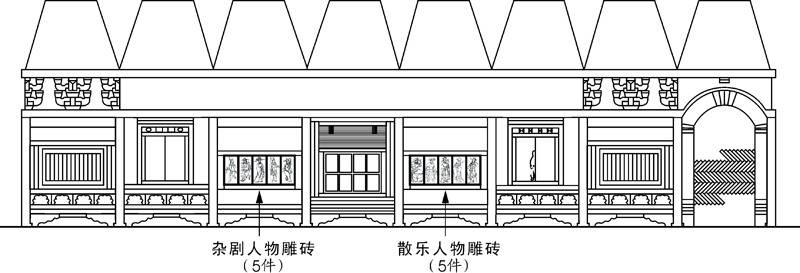

1991年4月,河南省温县西关三街砖厂在取土时发现了一座北宋时期的仿木结构建筑砖室墓,随后考古人员进行了发掘。墓葬坐北朝南,由墓道、墓门和墓室三部分组成。该组杂剧人物雕砖呈一字排列镶嵌在西北墓壁上,另有五块散乐人物雕砖镶嵌在东北墓壁上。雕砖上的人物身上原来涂有白色涂料,现大都剥落[1]。该组杂剧人物雕砖先压模出砖的形状,然后直接在砖面用剔地法准确雕刻出人物轮廓,最后再用阴刻法雕刻出人物五官、衣饰和手中的道具等,虽仅寥寥数刀,但生动地刻画出了人物的造型特点。

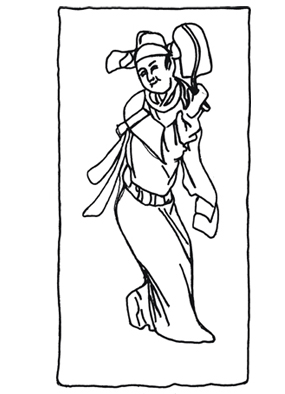

图一 杂剧人物雕砖摹本

五块雕砖上的五个杂剧人物形象、装扮、表情、动作各不相同。右起第一人:头裹软巾,身着圆领窄袖长袍,头右倾。腰束带,双膝略微弯曲,左脚后抬起,身子呈慢步走动和扭动的姿态。左手收于袖中下垂,右手向上执一扇抬至左肩部位,正作诙谐滑稽的表演。此人物为宋杂剧中的“副末色”,是一个打诨、滑稽角色,搽白脸。

图二 右一人物雕砖及摹本

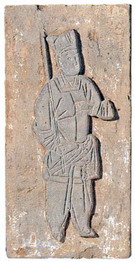

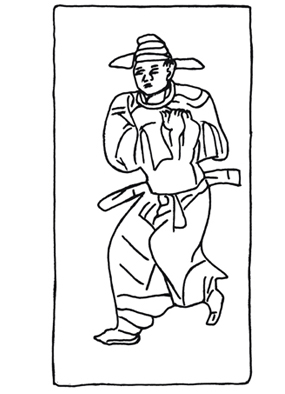

图三 右二人物雕砖及摹本

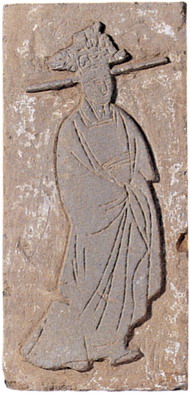

第三人:头戴花壳展翅幞头,着交领内衣,外套方圆领宽袖长袍,及地。双手相袖于腹前,做站立状,神态平和端庄。此人物为杂剧中的“装孤色”,是专门扮演官员的人。

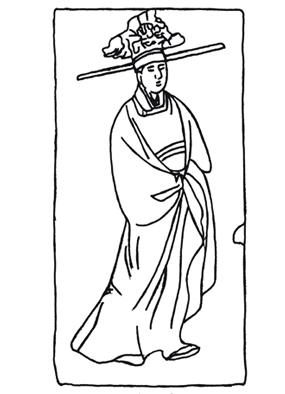

图四 右三人物雕砖及摹本

第四人:头部诨裹软翅软巾,身着圆领加肩窄袖长袍,及足,束腰带,腰后横担一棍状道具。双手拱于胸前,作曲膝跨步状,似正在做滑稽诙谐的表演。此人物为宋杂剧中的“副净色”,是一个滑稽角色,通常用墨、粉涂抹颜面。

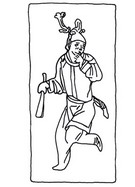

图五 右四人物雕砖及摹本

第五人:头裹高髻软巾,旁插一枝花,身着圆领窄袖袍及膝,下着窄裤,腰间系带,带结于腰后。右手掂一节板(拍板),左手拇食指放入嘴中作吹口哨状,右腿屈立,左脚向后抬起,呈跳跃状,下着似袜裤相连的钧墪服,应为女扮男妆者。此人物为杂剧中的“末泥色”,在杂剧中起引领带队的作用,负责安排、调度整个演出,同时也要上场念诵诗词歌赋并演唱。

图六 右五人物雕砖及摹本

河南博物院收藏的这组杂剧人物雕砖均为独立砖面,其上的五个人物形象与宋文献记载的杂剧角色引戏、末泥、装孤、副净、副末完全吻合,五个杂剧人物形象清晰的呈现出了宋杂剧角色的职责、扮相,其造型简洁,线条组合巧妙,雕刻技法简练洒脱,生动地刻画出了戏剧人物的神态。人物比例匀称,姿态生动优美,是北宋时期杂剧形态的真实写照,具有很高的艺术价值,为宋杂剧的研究提供了真实的图像史料。

北宋杂剧继承了唐参军戏的传统,又广泛吸收了民间说唱、乐舞等风格,形成一种歌舞与剧情表演相结合的戏剧艺术形式,常与杂技、乐舞一起演出。南宋笔记《都城纪胜•瓦舍众伎》记载:“杂剧中,末泥为长,每四人或五人为一场,先做寻常熟事一段,名曰艳段;次做正杂剧,通名为两段。末泥色主张,引戏色吩咐,副净色发乔,副末色打诨,又或添一人名曰装孤”。宋杂剧由艳段、正杂剧、杂扮三个部分组成,其包涵了广泛的社会内容。吴自牧在《梦梁录•妓乐》记录:“大抵全用故事,务在滑稽,唱念应对通遍。”北宋时期宋太宗、宋真宗、宋仁宗等几位皇帝都洞晓音律、撰写杂剧词。宋徽宗更是在节庆时与百姓共观戏曲演出,所谓“宣和与民同乐”。在这种社会背景下,繁盛的戏曲活动乘机而起,风靡全国。

北宋的社会发展相对稳定,社会活动广泛交流,其发达的市井文化令人关注,北宋的杂剧艺术正是在这种氛围中发展壮大起来的,士庶阶层的娱乐活动异常繁荣。为了满足市民阶层精神生活的需要,杂剧艺人们为了能创造出贴近现实的剧目,经常设法开展戏曲创编表演活动,汴梁城出现了大批的乐舞伎艺班子和勾栏瓦肆。在城市中产生了数量和规模都十分可观的娱乐场所——勾栏瓦肆。孟元老《东京梦华录》卷二有关于北宋汴京瓦肆的记载:“街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦,其中大小勾栏五十余座,内中瓦子莲花棚、牡丹棚……,象棚最大,可容数千人”。京都汴梁的勾栏瓦肆处处兴盛,常在集市附近的空地上设置围栏,然后在中间搭建戏台,戏台的外观形状近似庙宇。大城市固定性勾栏瓦肆多一些,小县城亦有勾栏设置。如历史名著《水浒传》中在多种场合描写了勾栏瓦肆的表演,由此亦可以看出杂剧在市井百姓娱乐生活的普及程度。

宋杂剧表演者有两类人,一个是宫廷教坊的杂剧艺人,归属教坊钧容直管辖;另一个是民间勾栏瓦肆中的杂剧艺人们,许多宫廷杂剧艺人也来自于民间勾栏。 北宋杂剧追求临场插科打诨的演出效果,具有极强的现实性,杂剧曲目的编纂者总是关注现实题材,即使是选择历史题材为内容,也是和现实联系在一起,能起到警醒现实的作用。汴京勾栏的杂剧在北宋兴起以后备受士庶阶层的喜爱,同时作为民间戏剧艺术,开始通过水陆商道以汴京为中心向周围地区辐射传播。其中传播的主要地域首先是汴京到西京洛阳一线的两京地带,并形成了中州一带宋杂剧活动的主要区域。尤其是丁都赛雕砖,它以汴京著名杂剧女演员形象,留存于民间墓葬之中,从一个侧面体现了杂剧艺人在这一地区产生的深刻影响以及杂剧艺术传播、流行的深广程度。

雕砖是在素面砖的制造技艺基础上发展而来的,由于其成本低廉,制作工序相对单一,易于掌握生产,被广泛运用在墓葬形制中。雕砖刻画的内容是社会生活的一个缩影,受宋代市俗化的影响以及民间杂剧的盛行,雕砖的内容表现出世俗化的生活情趣,处于杂剧流传地的州、县以及乡村的一般富户人家,墓室的雕砖中雕作杂剧人物图像,以便死后能够继续享赏,也就成为当时十分普遍的风俗现象[2]。考古发现的河南省郑州荥阳东槐西村绍圣三年石棺杂剧图、偃师市酒流沟水库宋墓杂剧雕砖、洛宁县出土的杂剧雕砖等都是宋杂剧在汴洛之间活跃流行的历史遗迹见证,真实地再现了宋杂剧这一戏剧形态的艺术面貌。

以河南省温县西关宋墓出土的北宋杂剧雕砖为代表,散见于各地的大量北宋杂剧雕砖记录下了宋杂剧的活动、发展和形成的历史轨迹。现将出土的部分杂剧人物雕砖列举如下,以飨读者。

1958年4月,河南省偃师市酒流沟水库出土的宋代杂剧人物雕砖[3](图六),一组3块。左一雕砖雕有两个人物,其一人头戴诨裹软巾,着短衫,右手拇指食指放进口中打口哨,下肢赤露两腿,脚穿快靴;另一人头戴展脚软巾,身穿短衫,左手托一鸟笼,笼中有一鸟,右手食指逗鸟。左二雕砖高约38厘米,长约20厘米,雕砖上刻的人物戴簪花幞头,身着圆领长袍,腰束带,身体前倾,两手展示一帧条扇画,已露出画的上半部。左三雕砖亦雕有两个人物,一人头戴展脚幞头,身穿宽袖长袍,左手执笏右手抚在笏上;另一人头戴软脚幞头,着圆领窄袖长袍,右手端一印匣,左手指着对方似在说话。

图六 河南省偃师市出土的杂剧人物雕砖拓本

1982年4月,河南省焦作市温县前东南王村出土的北宋五人杂剧雕砖[4](图七),画面高38厘米,宽95厘米。左一人头戴东坡巾,左鬓插一支翎羽,身穿圆领长袍,左手斜握一长竿,竿头有一金瓜,右手顺目光指向远方,做走动状;左二人头戴展翅幞头,身穿圆领长袍,腰系革带,下露朝靴,双手奉笏于胸前,仪态端庄;左三人头上幞头旁插花,身着圆领长袍,左手向右挥一蕉扇;左四人头裹软巾,脑后插一束青竹,身着短袍,左手紧握腰刀把柄,右手拇食指放在口中打哨,身左侧,作丁字步;左五人头裹软翅软巾,身着长袍,足蹬长筒靴,靴筒翻而下,露出两截下肢,面像滑稽,两手相握伸出一拇指,身略左侧作丁字步。

图七 河南省温县出土的北宋五人杂剧雕砖拓本

中国国家博物馆藏宋代丁都赛雕砖(图八),长28厘米,宽8厘米,厚3厘米。人物头戴小帽,脑侧簪有花叶,身着长衫,腰后插圆扇一把,双手抱拳作打揖状,足蹬平底靴。丁都赛是北宋开封著名杂剧艺人,平时在“瓦肆”中表演,称之为“露台弟子”。此雕砖是迄今最早雕刻戏曲艺人艺术形象的实物。此雕砖曾为私家收藏,出土情况不明,传出土于河南省偃师一带的宋墓中[5]。

图八 宋代丁都赛雕砖及拓本

1973年,河南省洛宁县小界乡上村出土的五块宋金时期杂剧雕砖[6](图九),约高47厘米,宽23厘米,厚6厘米。各砖凸面浮雕一个角色形象。左一人头裹东坡巾,着窄袖长袍,束腰带,右手执一根竹杆子置于左肩部,应为引戏角色;左二人裹双脚上翘幞头,着圆领窄袖长袍,束腰带,右手挥扇至左肩,双腿屈曲作舞蹈状,为副净角色;左三砖已残,人物身着宽袖长袍,宽袖对称,垂直站立,应为装孤色;左四人裹花脚幞头,着圆领小袖长袍,束腰带,着靴,叉手站立。腰后插有一把扇子露出半面。应为末泥角色;左五人头裹簪花幞头,裸右肩,右手拇、食二指撮入口中打唿哨,为副末角色。

图九 河南省洛宁县出土的宋金时期杂剧人物雕砖

1988年12月,河南省义马市出土的四块宋金杂剧人物雕砖[7](图十),高31厘米,宽26.5厘米。左一人头戴无脚幞头,身着圆领窄袖长袍,右手抬起作指点姿态,左手执一上宽下窄的大板,应是装孤色;左二人头戴直脚幞头,无贴身之衣,下腰系一块小布遮挡下体,身披斗篷,肩部罩条纹披肩,面部表情滑稽,着奇装,应为副净角色;左三人头裹软巾,左鬓插花,身穿圆领窄长袍,腰系带,右手执一把拍板,左手掩口作嬉笑状,双腿弯曲,右臀上提,姿态滑稽,应是副末角色;左四人头戴无脚幞头,身穿圆领窄袖长袍,腰束软带,双手握一竿于左侧,面部表情呆板,应为末泥角色。

图十 河南义马宋金墓出土的杂剧人物雕砖

以上几组不同时期杂剧人物雕砖风格迥异,雕刻手法不同,但其表现的为宋代不同时期杂剧的人物形象。从河南省偃师市酒流沟、焦作市温县、洛阳市洛宁县、义马市和中国国家博物馆藏的丁都赛雕砖等墓葬雕砖的内容来看,基本理清了杂剧在宋代的发展脉络,宋杂剧表演艺术已逐步定型,展现了宋杂剧三人、四人、五人作场演出形式。

河南省偃师酒流沟出土的三块宋杂剧雕砖是杂剧三段式的具体表现;焦作市温县前东南王村出土的北宋五人杂剧雕砖五个角色同时出场,作一字排开,并不是各演各的戏,也不是共同表演一个故事,而是正式演出前的“参场”[8]。河南省洛宁县出土的宋金杂剧人物雕砖为五块,但装孤色雕砖有缺失。河南省义马市出土的四块宋金杂剧人物杂剧雕砖只有四个人物形象。而河南博物院收藏的这组杂剧人物雕砖五个人物形象分别雕刻在五块雕砖上,五个人物形象涵盖了宋杂剧的副末、引戏、装孤、副净、末泥五个角色,人物的装扮雕刻细致到位,并且这组雕砖保存完整,雕刻技法简练洒脱,线条刻画遒劲有力,人物比例准确、匀称,姿态传神,为不可多得的珍品。

亲爱的读者朋友,欣赏完了河南省温县西关宋墓出土的这组杂剧人物雕砖,请您来猜一猜这组雕砖的主人生前的身份?为什么他的墓室装饰有这样的人物雕砖?

您的答案是什么呢?您对这件文物还有更多的疑问与猜想吗?河南博物院感谢您的参与,期待您的解读,《每周一品》栏目将对参与者的答案进行择优公布。

请联系我们:《每周一品》栏目电子邮箱 meizhouyipin@chnmus.net

相关链接一:

河南省温县西关宋墓简介

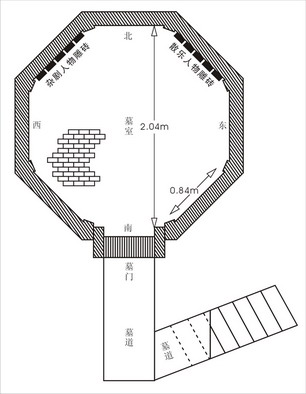

河南省温县西关宋墓墓室呈八角形体,每段墓壁的接角皆立有一根砖柱,墓顶呈穹窿形。墓道位于墓室南面,分为两段。墓门位于墓道北侧,呈拱券状,北面连墓室。砌封墓门的砖为纵式斜立砖型,呈人字形状。

图十一 河南省温县西关宋墓平面图

西北墓壁上镶嵌一组杂剧人物雕砖,东北墓壁上镶嵌一组散乐人物雕砖。北壁浅浮雕成内室,上部为卷帘,帘由下向上翻卷,用双钩由内向外钩挂卷帘,帘上两侧下垂缨络。下部四抹隔扇门,隔扇门上部窗花雕刻成圆环相套状。南壁为卷门,门上砌一升。东南、西南壁为破子棂窗。东、西两壁相对砌成门,门楣上各饰门簪四枚,分别为圆形和方形花瓣状,门框中间各砌板门两扇。西门作关闭状,东门呈半开状,有一妇人仅露右半身,头束髻,怀抱花瓶,站立门缝间,为“妇人半掩门”造型。妇人造型为半圆雕手法。墓室在当时曾加以彩绘,由于年代久远,大部分业已脱落,从仅存的零星迹象看,墓室建成后,首先将墓室全部涂成白色,然后在斗栱、门窗框边等部位用黄、红、黑彩勾边和涂画。墓内淤土较少,尸骨腐朽严重,埋葬人数以及葬式不清[9]。

相关链接二:

雕砖的制作方法

据《中国大百科全书考古学卷》记载,砖的基本原料是粘土,烧制后成建筑材料。夏鼐先生指出:砖在考古学研究中是判定遗迹年代的重要物证。雕砖是我国古代工艺品种类之一,也是古代墓室建筑的装饰部件,其材质为陶土。

雕砖的传统制作方法分为三种:其一是用尖利的雕刻工具直接在砖坯上剔地雕琢刻画出图形,再进行加工烧制。这种砖面形象比较简单,图形没有模印的痕迹。根据对所出土的雕砖造型观察,河南博物院收藏的这组杂剧人物雕砖就是采用剔地法雕刻而成的。其二是在砖坯晾到一定程度紧接着用刻好的模具将画面压印上去,在印制过程中,用多种图形的模具交替或反复压印,通常压印前在构图布局上有周密的安排,构图效果繁而有序。但少数构图也会布局随意,这种方法很容易使图形重复叠压和倒印。其三是将细泥或砖坯翻倒置进事先做好的图形模具中,然后进行拍牢打实,再将其从模具中翻倒出来,砖面图形随模具的拍实挤压而产生出来。砖上的图形的凸凹和模具的图形是相反的,即印证雕砖技法中的阳线和阴线之说[10]。

注释:

[1][9]罗火金,王再建.河南温县西关宋墓[J].华夏考古.1996(1).

[2]廖奔.温县宋墓杂剧雕砖考[J].文物,1984(8).

[3]周到.北宋杂剧文物研究.周到艺术考古文集.大象出版社,2004.

[4]张思清,武永政.温县宋墓发掘简报[J].中原文物,1983(1).

[5]刘念慈.宋杂剧丁都赛砖雕考.文物,1980(2).

[6]廖奔,杨建民.河南洛宁上村宋金社火杂剧砖雕叙考[J].文物,1989(2).

[7]三门峡市文物工作队,义马市文物管理委员会.义马市金代砖雕墓发掘简报[J].华夏考古.1993(4).

[8]周到.温县宋墓出土散乐形式研究.周到艺术考古文集.大象出版社,2004.

[10]蒋英炬,杨爱国.汉代画像石与画像砖.文物出版社,2000.

赵乐,女,郑州大学历史系历史学学士,现就职于河南博物院陈列部,文博馆员,从事博物馆陈列展览的设计与研究。