河南博物院老专家课堂现场

6月9日下午,“河南博物院老专家课堂”再度开启,河南博物院副研究员、原河南省文物交流中心文物鉴宝专家刘昱午老师授课,为大家细致解读“‘匍’雁形铜盉”的文化内涵。

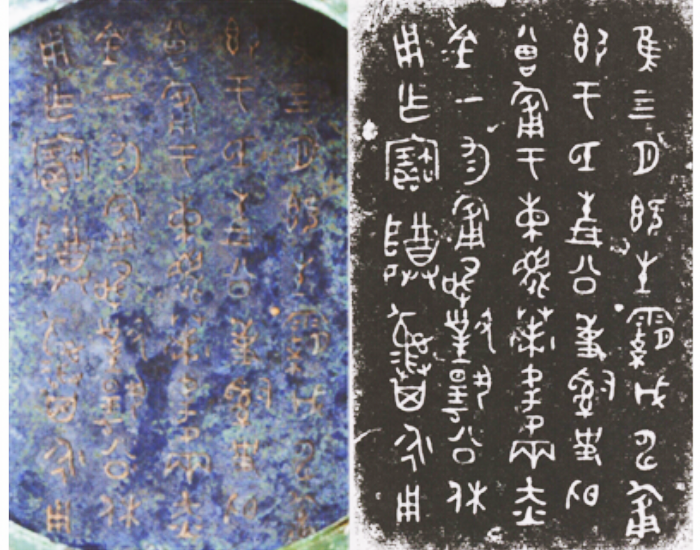

“匍”雁形铜盉

“匍”雁形铜盉为西周酒器。1988年出土于河南平顶山应国墓地。整器通高25.2厘米,流至尾长31.8厘米,体宽17.2厘米,重3550克,容量2125毫升。“匍”雁形铜盉器身为雁形,雁颈曲而上扬,扁嘴微张,自然形成盉流。雁尾部有一个龙首形鋬(音同盼)手,鋬手上还站立一圆雕铜人,他双手抱住器盖上的环形钮,整器造型精巧端庄。

“匍”雁形铜盉内壁铭文(左)及拓片(右)

雁铜盉盖内有铭文5行44字:唯四月既生霸戊申,匍即于氐。青(邢) 公事(使) 司史(使) 皃曾(赠) 匍于(以) 柬(束) 麀贲、韦两、赤金一匀(钧)。匍敢对扬公休,用乍(作)宝彝,其永用。铭文记载了一位名叫匍的应国使者前往河北邢台一带的邢国进行正常的外交访问活动,受到了邢国国君的亲切接待。当匍访问结束准备回国时,邢国国君派管理外交事务的大臣赠送给匍红铜、鹿皮,匍回到应国后,就用赠予的铜材制作了这件铜器,纪念出访邢国的事情。

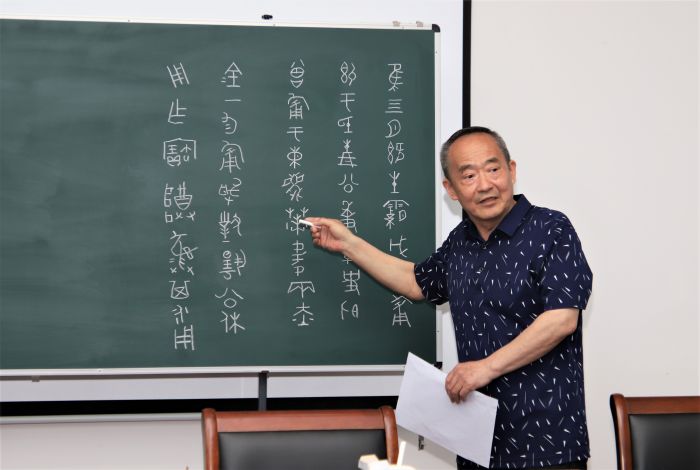

河南博物院副研究员、原河南省文物交流中心文物鉴宝专家刘昱午老师授课

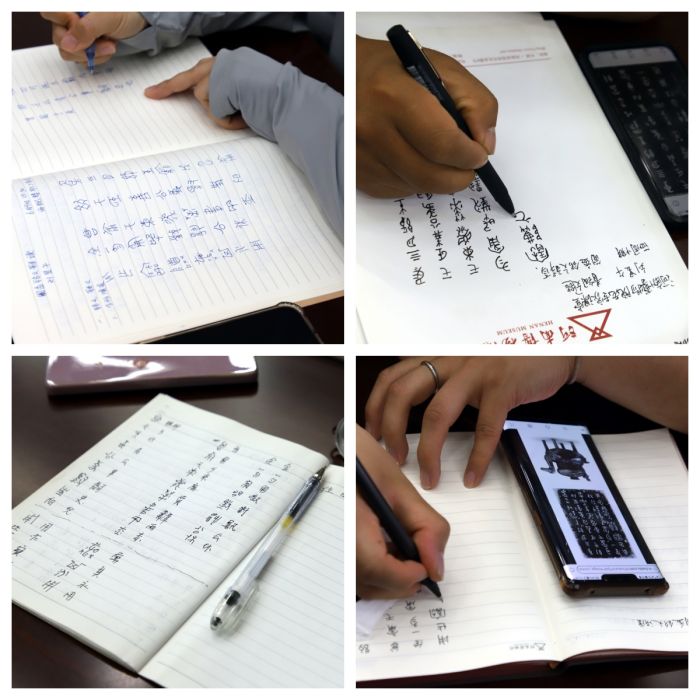

刘昱午老师首先为大家介绍了“匍”雁形铜盉的基本情况及铭文内容;其次,以汉字发展演变的过程为角度,选取铭文中的重点文字,从甲骨文→金文→小篆→楷书汉字发展演变,对字形、字义进行了细致的解读。汉字字形藏理、字音通意、行美旨远。刘昱午老师在课堂上一笔一划,将44字的铭文以金文的形态呈现在大家眼前,复杂的金文在刘老师的笔下如行云流水,挥洒自如。大家也纷纷模仿,进行书写,感受金文在笔尖舞动的魅力。

河南博物院“老专家课堂”在2019年开启,举办“老专家课堂”是希望退休老专家们能继续发挥余热,对新一代文博人的成长及文博事业的发展起到积极的促进作用。