2009年的首场大雪让繁忙中准备开馆的河南博物院显得恬淡而静谧

作为河南省规模最大的社会公益性文化设施的河南博物院,自1998年5月1日落成开放以来,在促进社会主义精神文明建设和对外开放工作中发挥了重要的作用。尤其是自去年3月20日免费开放以来,社会反响强烈,各方好评如潮。为了适应社会的飞速发展,更好地满足人民群众的文化需求,按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求,今年2月23日起,河南博物院主展馆开始封闭进行陈展及功能服务设施提升工程。在上级主管部门的支持下,投入资金3700多万元,改造施工面积约6600平方米。

河南博物院主展馆陈展及服务设施提升工程施工期间,适逢全省文博事业发展大会召开,省委书记徐光春提出了要把博物馆建成“主渠道、大课堂、强引擎、新载体、靓名片”的目标。河南博物院认真落实到各项行动中,按照人本观、全面观、大众观和互动观的要求,对展览的内容、形式进行大胆创新,突出中原文化特色,增加展览信息量,体现展览震撼力,使展示效果和展览的各项技术指标达到了“国内领先、国际一流”的水平,真正成为展示河南文化的亮点。

亮点一:文物齐登场,规模出效果。

这次改造后的展厅新增面积3000多平方米,文物展示数量从以前的不足3000件增加到近5000件,展出规模几乎扩大了一倍,使馆藏文物利用率从原来的不到3%增加到5%,可以充分满足观众参观需求。贾湖骨笛、杜岭方鼎、莲鹤方壶、云纹铜禁、四神云气图、玉柄铁剑等10大镇院之宝悉数亮相,分布在不同展厅的显著位置,彰显出“中原重器、国之瑰宝”的不凡气度。在春秋、战国展厅中央,同一时期出土的24件青铜器一字排开,列队受阅、气势磅礴,给人以震撼的展览效果。在两汉魏晋南北朝展厅,反映汉代庄园生活的建筑明器一组集纳展出,既有六七层的高楼建筑,又有不少辅助设施,组成了汉代中小地主庄园生活的微缩景观,像这样的规模展览恢弘大气,效果突出。

亮点二:首度系统展出考古新成果。

博物馆主要是靠文物来“说话”的,为了与时俱进,增加观众的新颖感,河南博物院这次推出了近10年来新发掘出土的精品文物400余件,这些考古新成果大都来自考古科研部门和博物院本身,绝大部分是第一次向世人见面,非常难得和珍贵。另外,还有不少被评为全国年度十大考古发现的河南出土文物也陈列展厅,向观众娓娓道来它的神秘和故事。比如唐代的石刻墓门,年度十大考古发现的“梁王墓”,还有“宝樽”等均令人称奇。

亮点三:把遗址从现场“搬”到展厅。

为了体现时代要求,更加贴近实际,河南博物院对这次新展览进行了大胆的创新,总共复原了14处重点考古发掘现场,有的甚至采用了1比1的比例,形象逼真,给人以身临其境之感,增加了趣味性,让观众能更好地感知历史和社会的变迁。比如裴李岗文化遗存就是按照现场同比例复制到展厅,对当时的农耕和渔业发展进行了真实的再现。还有对小双桥遗址、郑州牛角发掘、甲骨坑、安阳殷墟墓的复原等等均起到了良好的展示作用。

亮点四:以人为主线,推出河南名人墙。

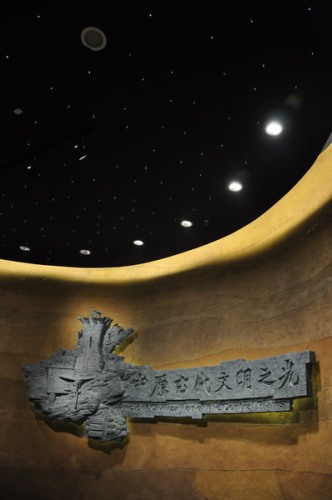

这次新展览的设计借鉴和运用了国内外新的理念和技术手段,突出反映了河南作为中华文明之源的重要地位,集中反映了河南古代历史人物在中华文明进程中的作用。基本陈列《中原古代文明之光》设在主展馆一至二层共八个展厅,其中6个展厅都设有一面巨大的墙壁,墙上印刻着每一个历史时期的河南名人或在河南生活工作过的名人。宋金元展厅出口展示的是大面积的浮雕印刷墙,把中原文化的思想和精髓涵盖其中,号称“中原文化的思想基地”。

亮点五:高科技进展厅,多媒体来互动。

在这次主展馆陈展及功能服务设施提升工程中,高科技也扮演了主要角色并派上了大用场,从一进入大门,高科技就开始伴随观众,安检、电子存包、时光隧道、电子语言导览器、声光电运用等均发挥作用。两块4.5米X3.9米超大的投影屏矗立在两个重要的展厅里,向观众播放历史知识和展出内容,30多个多媒体触摸屏分布在各个重要文物面前,和观众互动,供观众查看介绍资料也可多角度全方位地查看文物的各个侧面,给参观者提供了增值服务,打造出新的“三维文物”。

亮点六:设立历史教室,提高公众参与性。

“历史教室”或称文物保护观摩实验室,是河南博物院功能提升工程新增的一项重要项目,是体现博物馆教育服务多元化、人性化和互动化的重要途径,目前在国内博物馆还是首创。作为陈列改造的配套工程,历史教室成为融教学、休闲、观摩、实验为一体的综合性观众参与空间。通过文物保护专业人员的讲解和操作活动,让观众对文物保护工作有比较直观的认识;通过文物保护效果图片展示和多媒体播放手段,让观众了解文物保护工作的具体效果;介绍文物保护的基本原理和相关知识,满足社会公众对文物保护知识的需求。历史教室的设立和使用,尤其对广大中学生直观地了解历史提供了新的空间。

亮点七:化无声为有声,让华夏古乐奏响中原。

在河南博物院的展品中,有舞阳贾湖遗址出土的、用鹤鸟肢骨所制的骨笛,贾湖骨笛的出土,改写了中国古代音乐史。 作为文物陈列与博物馆功能的一种延伸与探索,早在2000年河南博物院就策划组建了河南博物院华夏古乐艺术团。经过几年的探索,音色明亮、古朴,有着原始风格的古乐之声已经从贾湖骨笛“散入”现代人的耳鼓。现在不只是复活了贾湖骨笛,复活的音乐文物还有打击乐器(编钟、鼓)、吹管乐器(埙、石排箫)、丝弦乐器(瑟、筝)等。这种延伸化的博物馆服务和欣赏形式,在全国开了先河。 这次主展馆提升改造,也把华夏古乐团纳入里边,改变了过去的大厅“地摊式”演奏方式,在西配楼设立了专门演出厅,装饰典雅的大厅有650平方米,可容纳200多人观看,成为展示河南的又一张文化名片。

亮点八:突出提升服务特色,提高发展活力。

服务无止境,河南博物院不仅在展览上注重延伸服务,更在全院服务功能方面不断完善,在入口处设有服务台、咨询台、电子存包柜、残疾人轮椅、绿色通道、贵宾室等,出口处设有卖品部、精品书屋等,改造了公共卫生间,扩大了容量,增加了观众的活动和休息空间。还专门新增了高科技的电子语言导览器,这种具备可视功能的仪器成为“电子讲解员”。此外,志愿者服务团队的建立也是河南博物院的一大特色,包括老中青各年龄段共有百余人,最小的只有8岁,为观众提供贴心的服务。

创新是这次新展览的一大特色,细节更是河南博物院人的孜孜追求。 比如时光隧道的匠心设计,从门口进入展厅的一个狭长大通道,墙面展示了各个时期考古学地层,墙最下端是远古时期,最上端是明清时期,土壤不同的颜色将每个朝代区分开来,每个朝代出土的文物,也都镶嵌其中,使观众进入展厅就有进入考古工地的真实感觉,可以直观地感受到中原大地这本“历史书”的厚重。此外,诸如“九州图”、汉文化的形成朔源等亮点不断,《中原楚系青铜艺术馆》、《河南古代玉器》、《明清珍宝馆》、《经纬天地》四个专题展览则通过精美的艺术品展现出各个时期的文明,让参观者流连忘返、回味无穷。